在职场社交场景中,名片点赞已成为衡量人脉活跃度的重要指标,然而“刷赞”行为的悄然兴起,却让这一社交符号的真实性受到严峻拷问。当部分用户通过第三方工具或虚假账号批量提升点赞数时,一个核心问题浮出水面:名片赞刷赞行为是否违反平台协议? 这一问题的答案,不仅关乎平台规则的权威性,更触及社交生态的信任根基。

从平台协议的文本逻辑来看,几乎所有主流社交平台都在用户协议中明确禁止“通过非正常手段提升互动数据”。以职场社交平台为例,其协议通常将“刷赞”归类为“虚假流量行为”,具体包括使用自动化程序、虚假账号、或第三方插件批量操作点赞数据。这类条款的设置并非空穴来风:点赞的本质是用户对内容的真实认可,而刷赞通过技术手段扭曲了这一行为的真实性,直接违反了平台作为“信息中介”的核心原则——即确保用户数据的真实性与互动的有效性。平台作为规则的制定者,有权通过协议条款界定“正常互动”与“违规操作”的边界,而刷赞行为显然跨越了这条红线。

判定刷赞是否违规的核心,在于其是否破坏了平台的数据真实性机制。平台对点赞行为的监管通常依赖多维度的技术检测:一是频率异常,比如单个账号在短时间内对大量名片进行点赞,远超人类用户的正常操作速度;二是账号关联性,批量点赞的账号往往存在设备指纹、IP地址、登录行为的高度相似性,指向同一操作主体的“矩阵账号”;三是数据逻辑矛盾,如新注册账号短时间内获得大量点赞,或与用户实际社交圈层完全不匹配的点赞分布。这些技术手段的运用,使得平台能够精准识别刷赞行为,并将其协议条款中的禁止性规定落地为可执行的处罚措施,包括但不限于账号限流、功能禁用,甚至永久封禁。

从危害性角度看,刷赞行为对平台生态的破坏是系统性的。首先,它扭曲了社交数据的公信力。在职场场景中,名片点赞数常被视为人脉质量的直观体现,刷赞导致的“数据通胀”会让真实用户的社交价值被稀释,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。其次,它破坏了平台的商业信任。许多企业用户依赖平台数据评估合作伙伴或求职者的行业影响力,虚假点赞可能引发商业决策失误,最终损害平台的商业信誉。更为关键的是,刷赞行为往往伴随账号安全风险——第三方刷赞工具可能窃取用户隐私信息,或诱导用户进行违规授权,进一步加剧平台的安全治理压力。

法律与商业伦理层面,刷赞行为的违规性同样成立。从契约法角度,用户注册平台即表示同意受协议约束,刷赞行为构成对协议的实质性违反,平台有权依据协议追究责任。从竞争法视角,若刷赞行为涉及商业主体恶意提升数据以获取不正当竞争优势,则可能违反《反不正当竞争法》中关于“虚假宣传”的禁止性规定。此外,《网络安全法》明确要求网络运营者不得篡改、伪造用户数据,而刷赞本质上是对用户互动数据的伪造,已触及法律红线。

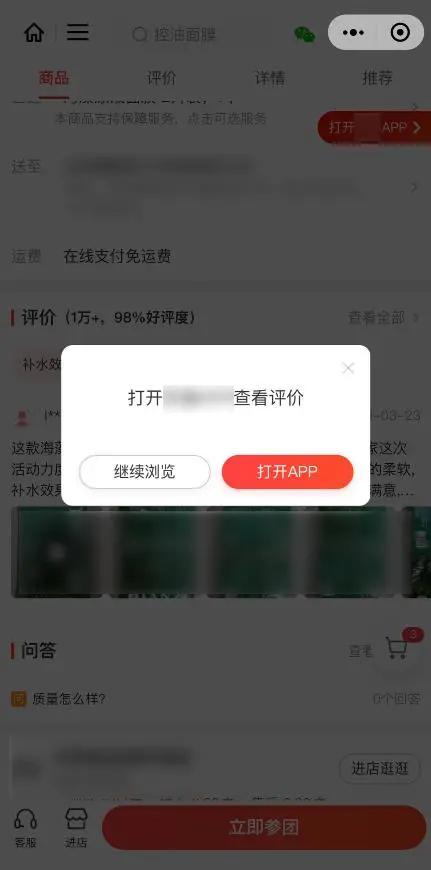

部分用户存在认知误区,认为“刷赞只是小动作,平台不会严管”,但事实上,平台对刷赞的打击从未松懈。以某职场社交平台为例,2022年其通过技术手段识别并处理了超50万起刷赞行为,其中涉及商业账号的占比达30%,处罚措施包括公开数据清零、商业功能限制等。这些案例表明,平台并非“只打雷不下雨”,而是将维护数据真实性作为治理底线。

要根治刷赞乱象,需从技术、规则、教育三方面协同发力。技术上,平台可引入更智能的算法模型,通过行为序列分析、深度学习等手段识别新型刷赞工具;规则上,应细化协议条款,明确“正常互动”与“违规操作”的具体标准,提升规则透明度;教育上,需通过案例警示、用户引导等方式,让用户认识到刷赞对社交生态的长远危害。当每个用户都意识到“真实的社交价值无法通过数据造假堆砌”,刷赞行为才会失去生存土壤。

归根结底,名片赞刷赞行为绝非无伤大雅的“小聪明”,而是对平台规则、数据真实性与社交信任的系统性破坏。平台协议作为用户行为的“底线准则”,其权威性需要通过严格执行来维护,而用户的自律则是社交生态健康发展的根本保障。唯有让每一个点赞都承载真实的社交温度,平台才能真正成为连接人与价值的信任桥梁,而非虚假数据的秀场。