在职场社交的“数据竞赛”中,“名片赞秒刷中”悄然成为不少人的“捷径”——只需支付少量费用,就能在短时间内让名片的点赞数飙升,看似能快速提升社交活跃度与人脉吸引力。但这类服务真的安全可靠吗?是否值得用户尝试?“安全可靠”与“值得尝试”的背后,藏着社交数据焦虑与平台规则、技术风险的多重博弈,稍有不慎,便可能从“捷径”沦为“陷阱”。

一、“名片赞秒刷”的运作逻辑:满足谁的“数据焦虑”?

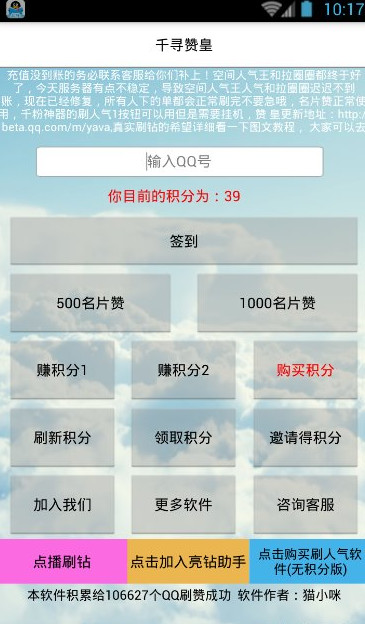

“名片赞秒刷”的核心逻辑,直击职场社交中的“数据崇拜”。在微信、钉钉等平台,名片点赞数常被视为人脉活跃度的直观体现——高点赞数意味着“社交价值高”“人脉广”,尤其在求职、商务合作场景中,一张“高赞名片”可能成为打破陌生感的“敲门砖”。这种需求催生了灰色产业链:服务商通过技术手段,短时间内为用户名片导入大量虚假点赞,满足用户对“数据体面”的迫切需求。

然而,“秒刷”的实现方式往往游走在规则边缘。部分服务商利用批量注册的“僵尸号”进行点赞,这类账号无真实用户行为,容易被平台识别;更有甚者通过破解平台接口、调用非正规数据源,绕过正常互动机制。这种“效率优先”的模式,本质上是对社交平台规则的挑战,也为后续的安全风险埋下伏笔。

二、安全性审视:从账号到隐私的多重风险

“名片赞秒刷”的“安全”问题,远不止“账号会不会被封”这么简单。

首先是账号安全风险。主流社交平台(如微信)明确禁止任何形式的“数据刷量”行为,一旦检测到异常点赞(如短时间内集中增长、同一IP大量操作),轻则限流降权,重则直接封禁账号。用户为追求“秒刷”效果,往往需要向服务商提供账号密码甚至手机号,这些敏感信息一旦泄露,可能导致账号被盗、好友列表被窃,甚至引发诈骗等连锁风险。

其次是数据隐私风险。部分不法服务商在收集用户信息后,可能将其打包出售给第三方,用于精准营销或非法交易。曾有案例显示,用户因贪图便宜使用非正规秒刷服务,后续频繁接到骚扰电话、垃圾短信,甚至被冒用身份进行注册,隐私保护荡然无存。

“安全”是数字社交的底线,而“秒刷”服务在利益驱动下,往往让用户的安全需求为“数据体面”让路,这种本末倒置,注定难言安全。

三、可靠性评估:“高赞”背后的“虚假繁荣”

“名片赞秒刷”的“可靠”,不仅指服务能否“刷到赞”,更在于这些点赞能否真正转化为社交价值——答案显然是否定的。

从数据真实性看,秒刷的点赞多为“僵尸号”或“机器点赞”,这类账号无真实社交行为,用户点击名片后可能发现“赞数很高,却无人互动”,反而暴露了数据的虚假性。在商务场景中,这种“虚假繁荣”可能适得其反:合作方若通过查看共同好友、互动记录发现数据异常,不仅会质疑用户诚信,甚至可能影响合作意愿。

从效果稳定性看,“掉赞”是秒刷服务的通病。平台算法会定期清理异常数据,虚假点赞往往“来得快,去得也快”。用户可能刚体验完“高赞”的满足感,第二天点赞数就断崖式下跌,这种“数据过山车”不仅无法提升长期社交价值,反而会让用户陷入“刷-掉-再刷”的恶性循环。

“可靠”的社交数据,应建立在真实互动与信任基础上,而非靠技术手段堆砌的“数字泡沫”。

四、值得尝试吗?理性看待“数据捷径”的价值

既然“名片赞秒刷”存在多重风险,为何仍有用户前赴后继?根源在于职场社交中对“数据标签”的过度依赖。但“值得尝试”的前提,是权衡短期收益与长期风险——若为了几百个虚假点赞,牺牲账号安全、隐私保护甚至个人信誉,显然得不偿失。

事实上,真正的“社交价值”从不依赖虚假数据。优化名片内容(如清晰的职业定位、真实的工作成果)、主动与行业好友互动(如评论、转发、线下见面),这些“笨办法”虽然耗时,却能积累真实人脉与信任。与其追求“秒刷”的虚假繁荣,不如将精力放在提升自身社交质量上——毕竟,能为你带来机会的,从来不是名片上的赞数,而是背后真实的 connections。

结语:拒绝“数据捷径”,回归社交本质

“名片赞秒刷中真的安全可靠值得尝试吗?”答案已不言而喻:安全性与可靠性的根本矛盾,决定了这类服务本质上是“饮鸩止渴”的数字游戏。在职场社交中,数据只是表象,信任才是核心。与其依赖灰色产业的“速成药”,不如用真诚与专业构建真实社交网络——毕竟,能长久发光的,从来不是虚假的点赞数,而是你自身不可替代的价值。