当前,pdd卡盟助力是否靠谱、能否真正获得优惠,已成为消费者与电商从业者共同关注的焦点。随着拼多多的下沉市场战略持续深化,卡盟作为连接平台、商家与用户的新型中间生态,其“助力”模式既被寄予“低价薅羊毛”的厚望,也伴随着“套路营销”的质疑。要厘清这一问题,需深入剖析卡盟助力的底层逻辑、平台机制与用户实际体验,而非停留在表面的“优惠”标签。

一、卡盟助力模式的底层逻辑:三方博弈下的“让利游戏”

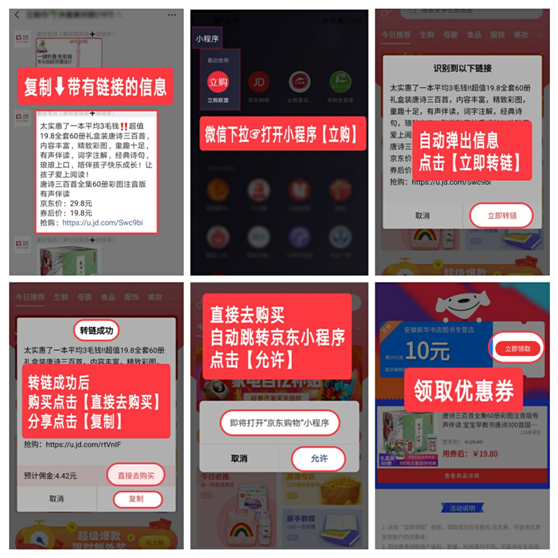

卡盟(卡券联盟)并非官方平台,而是由第三方服务商整合商家资源,通过“助力裂变”方式为商家引流或清库存的中间链条。在pdd生态中,卡盟助力通常表现为:用户发起助力活动,邀请好友点击、下单或分享任务,达到一定人数后即可获得低价商品、优惠券或现金奖励。这种模式的本质,是商家以“让利”换取流量,平台以“活动”活跃用户,卡盟则从中抽取佣金的三方博弈。

从价值角度看,卡盟助力对商家的吸引力在于低成本获客。传统电商中,商家获客成本居高不下,而通过卡盟的“助力裂变”,商家能以远低于直通车推广的价格,精准触达潜在用户——尤其是对中小商家而言,这种“以优惠换曝光”的模式极具性价比。对用户而言,若机制透明、规则清晰,确实可能通过少量社交成本获得超值优惠。但问题在于,这种博弈的平衡点极易被打破:当商家过度压缩利润空间、卡盟为提高佣金而设置隐性门槛时,“助力”就可能从“共赢”滑向“套路”。

二、pdd卡盟助力优惠的真实性:在“明面折扣”与“隐性成本”间摇摆

“真的能获得优惠”的核心,在于用户最终付出的成本是否低于市场价,且过程是否无额外损耗。pdd卡盟助力的优惠,通常表现为两种形式:一是“直接低价”,如原价99元的商品,助力后9.9元秒杀;二是“组合优惠”,如助力成功后叠加平台券、商家券,最终到手价低于日常价。但这两种形式的真实性,需结合具体场景判断。

“直接低价”的真相:部分卡盟助力商品确为商家清库存或新品推广的“引流款”。商家通过极低价格吸引流量,再通过关联商品(如高利润配件、服务)弥补利润,这种模式在合规范围内属于正常营销。但更多情况下,“9.9元秒杀”的商品存在“货不对板”风险——例如宣传为“品牌正品”,实际为“三无产品”;或设置“限量100单”,用户完成助力后却提示“已售罄”,导致用户付出社交成本却一无所获。

“组合优惠”的陷阱:这类模式往往隐藏着“隐性成本”。例如,用户需完成“邀请10人助力”“下单满50元”“分享至3个群”等多重任务,看似最终到手价低,但实际已为商家的其他商品“贡献了销量”;或“助力成功”后发放的优惠券需满足“消费满200元”才能使用,变相提高了实际支出。此外,部分卡盟会要求用户提供手机号、微信等个人信息,存在数据泄露风险。

值得注意的是,pdd官方对卡盟助力的监管存在滞后性。虽然平台明令禁止虚假宣传,但卡盟服务商常通过“小号刷单”“虚假任务”等方式规避监管,导致用户实际体验与承诺严重不符。

三、用户反馈的双面镜像:从“惊喜”到“失望”的真实路径

用户对pdd卡盟助力的评价呈现明显的两极分化,这种分化背后,是用户对“规则认知”与“风险承受能力”的差异。

正面案例:部分用户通过卡盟助力确实获得了实惠。例如,有消费者在卡盟中发起“助力得品牌纸巾”活动,邀请5位好友点击后成功下单,到手价仅为0.1元,且商品质量合格;还有用户通过卡盟领取的“助力券”,在购买日用品时叠加平台满减,实际支付比日常价低40%。这类用户通常具备较强的“规则解读能力”,能快速判断任务是否可完成,且对商品价值有合理预期。

负面案例:更多用户反映遭遇“套路”。有用户分享称,其参与“助力得手机”活动,需邀请30位好友并完成下单,最终却被告知“手机已送完,可换等价礼品”,而礼品实际价值不足百元;还有用户因卡盟要求“分享朋友圈并集赞”,导致个人信息被过度曝光,后续频繁收到营销骚扰。这类用户往往被“超低价”吸引,忽略了任务难度与隐性成本,最终“竹篮打水一场空”。

这种双面镜像的形成,本质是卡盟助力模式的“信息不对称”——商家与卡盟掌握规则制定权,而用户只能在“参与前”看到诱人承诺,却难以预判“参与中”的障碍与“参与后”的风险。

四、平台风控与用户自我保护的平衡:从“被动等待”到“主动筛选”

面对pdd卡盟助力的争议,平台与用户需共同承担起责任。对pdd而言,需加强对卡盟服务商的资质审核,建立“黑名单”制度,对虚假宣传、数据泄露等行为严厉处罚;同时优化任务透明度,要求卡盟明确标注“任务难度”“商品库存”“退款规则”等信息,避免模糊表述。

对用户而言,则需建立“理性参与”的判断标准:

- 看商家资质:优先选择“拼多多金牌卖家”或有“正品保障”标识的商家,降低货不对板风险;

- 算任务成本:评估完成助力所需的时间、社交资源是否与优惠价值匹配,例如“邀请20人助力换5元优惠券”可能得不偿失;

- 查用户评价:注意辨别“刷单好评”,重点关注带图的中差评,了解商品实际质量与服务体验;

- 保护个人信息:不轻易提供身份证号、银行卡号等敏感信息,对“分享至通讯录”等高风险任务坚决拒绝。

五、理性看待卡盟助力:从“薅羊毛”到“价值共创”的生态进化

pdd卡盟助力的核心价值,本应是“降低交易成本,提升消费效率”——商家通过精准获客降低推广成本,用户通过社交互动获得超值优惠,平台通过活跃用户提升生态粘性。然而,当部分商家与卡盟将“让利”异化为“套路”,当用户将“参与”视为“投机”,这种模式便失去了可持续性。

未来,pdd卡盟助力的健康发展,需回归“价值共创”的本质:商家应将“助力”视为与用户建立信任的桥梁,而非收割流量的工具;卡盟服务商需以透明规则取代模糊承诺,以优质商品替代劣质库存;用户则需以“理性消费”取代“薅羊毛心态”,认识到“没有无缘无故的优惠”,任何超值权益背后都需匹配合理的成本付出。

归根结底,pdd卡盟助力是否靠谱、能否获得优惠,取决于参与各方是否坚守“诚信底线”。当规则透明、权责清晰、监管到位时,卡盟助力可成为连接商家与用户的“价值纽带”;反之,则可能沦为消耗信任的“套路游戏”。对消费者而言,保持清醒的认知与理性的判断,才是应对复杂电商生态的“终极优惠”。