在信息过载的社交时代,一张图片能否在用户滑动屏幕的瞬间捕获注意力,并转化为点赞,已成为内容创作者的核心命题。哪些图片刷到后容易被点赞?这不仅是视觉设计的技巧问题,更是对用户心理、算法逻辑与时代情绪的深度洞察。从传播本质看,点赞是用户对内容的“快速认同”,这种认同既源于图片本身的价值密度,也源于用户在社交场景中的自我表达需求——点赞不仅是给创作者的反馈,更是向朋友圈展示“我关注什么”“我认同什么”的身份宣言。因此,被频繁点赞的图片,往往在情感共鸣、视觉冲击、信息价值或社交属性上具备至少一个强锚点,而真正能穿透流量的图片,往往是这些特质的有机融合。

情感共鸣:戳中“集体情绪”的视觉子弹

人类是情感动物,能瞬间引发情绪共振的图片,天然具备高点赞潜质。这类图片通常不依赖复杂技巧,而是精准捕捉“平凡生活中的高光时刻”或“群体性情绪的共通痛点”。例如,深夜加班时窗外的万家灯火、毕业典礼上师生相拥的瞬间、老人与宠物依偎的温暖画面——这些场景虽普通,却承载着“孤独感”“归属感”“怀旧情”等普世情绪,用户看到后会下意识代入“这就是我”或“我也经历过”的感受,从而通过点赞完成情绪的宣泄与共鸣。

更具穿透力的是“时代情绪的微缩表达”。疫情期间,武汉方舱医院内患者读书的照片、志愿者脸上勒痕的特写,之所以刷屏并收获海量点赞,正是因为它们将“坚韧”“互助”“希望”等集体情绪凝练成视觉符号,让用户在点赞中完成对主流价值的认同。这类图片的价值在于“用个体故事承载集体记忆”,当用户的个人情感与时代脉搏同频,点赞便成为最自然的情感出口。

视觉冲击:构建“第一眼美学”的强吸引力

在信息流中,用户停留图片的平均不足3秒,若无法在第一时间形成视觉冲击,再深刻的内容也易被淹没。被点赞的图片往往在构图、色彩或光影上具备“强记忆点”,让用户在滑动中“被迫停下”。

构图上,“反常规”的视角更容易脱颖而出。例如,从低角度仰拍的城市天际线,让建筑显得压迫而壮观;用框架式构图(如窗框、门洞)框住主体,增强画面的纵深感与故事性;极简主义构图(大面积留白+单一主体)则能突出核心情绪,如雪地里一抹红色的背影,对比强烈且意境深远。这些构图方式打破用户的视觉惯性,让图片在信息流中“跳”出来。

色彩的运用同样关键。高饱和度撞色(如橙蓝、红绿)能带来强烈的视觉张力,适合表现活力与激情;莫兰迪色系则通过低饱和度的灰调传递温柔与高级感,契合当下“治愈系”审美需求;而“色彩叙事”——如用冷色调表现孤独、暖色调传递温暖,能让用户在感知色彩的同时快速理解图片情绪。此外,“黄金时刻”的光影(日出日落前后的柔和光线)或“戏剧性光影”(如逆光剪影、明暗对比),能赋予图片电影质感,让普通场景瞬间提升视觉重量。

信息价值:从“好看”到“有用”的点赞驱动力

当图片兼具“实用性”或“稀缺性”,用户点赞的逻辑会从“情感共鸣”转向“价值认可”。这类图片被称为“社交货币”——用户通过点赞,向他人传递“我关注有用信息”的形象,同时为后续收藏或分享埋下伏笔。

实用型图片最典型的场景是“干货教程”。例如,健身动作的示意图、化妆步骤的分步拆解、手机修图参数的对比图,用户看到后会认为“学到了”,点赞既是感谢,也是对自己“获取知识”行为的肯定。知识科普类图片同样如此,用信息可视化(如图表、插画)呈现复杂概念(如“为什么月亮会有阴晴圆缺”),让抽象知识变得直观易懂,用户会因“涨知识”而点赞。

稀缺性则体现在“独特视角”或“小众内容”上。例如,普通人难以到达的秘境风光(如南极极光、深海生物)、非遗技艺的特写(如苏绣的丝线走向、古法造纸的流程)、冷门领域的专业瞬间(如天文摄影的星轨、微观世界的细胞结构),这些图片因“少见”而珍贵,用户点赞是出于对“新鲜感”与“独特性”的认可,甚至带有“炫耀自己见过”的社交心理。

社交属性:构建“圈层认同”的视觉密码

在圈层化传播的当下,图片若能精准击中特定群体的“身份认同”,极易在圈层内引发“集体点赞”。这类图片如同“圈层暗号”,用户通过点赞完成“我是同类”的自我确认,同时强化对圈层的归属感。

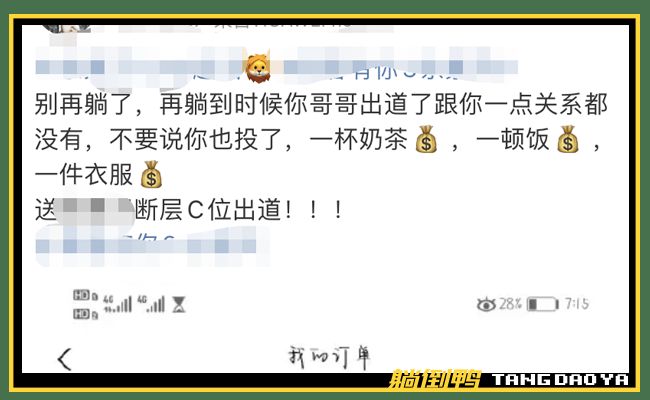

小众爱好是典型场景。手账爱好者会点赞拼贴精美的手账页,滑板青年会点赞高难度动作的抓拍,汉服同好会点赞复原考究的传统服饰——这些图片因“圈内人懂”而引发共鸣,点赞成为圈层互动的“接头暗号”。身份标签同样有效,如职场人点赞“加班但高效”的办公桌图、宝妈点赞“带娃日常中的小确幸”亲子照、学生党点赞“备考路上的坚持”自习室场景,用户会因“这说的就是我”而点赞,在认同中找到群体支持。

此外,“互动性图片”能激发用户的参与感,从而提升点赞率。例如,“你遇到过吗?”的场景图(如地铁里熟睡的乘客、咖啡杯上的拉花图案)、“选择困难症”的对比图(如甜品的两种吃法、穿搭的两种风格),这类图片隐含“你选哪边”的提问,用户会在评论区互动,而点赞则是对“引发讨论”价值的肯定。

算法友好:让图片“被更多人看到”的隐形推手

无论内容多优质,若无法被算法推荐,也难以触达足够用户。被点赞的图片往往在“算法友好度”上具备优势,即符合平台对“优质内容”的隐性判断标准,从而获得更多曝光,形成“曝光-点赞-更多曝光”的正循环。

“完播率”是图片类内容的核心指标之一。单张图片的“完播”即用户停留足够长时间(通常>2秒),因此图片需在首屏传递足够信息——例如,用“故事感构图”(如人物背影望向远方,留白引发想象)让用户主动停留;用“悬念式画面”(如被风吹起的窗帘一角,暗示屋内有故事)吸引用户探究细节。此外,“系列化图片”(如同一主题的多张图集)能提升用户停留时长,算法会判定为“高粘性内容”而优先推荐。

“关键词标签”虽非图片本身,却直接影响算法分发。为图片添加精准的标签(如#治愈系风景 #职场干货 #宠物日常),能让算法快速识别内容类型,推送给感兴趣的用户。而“时效性结合”同样重要,例如节日当天发布应景图片(如中秋的月亮、春节的团圆饭)、社会热点相关的图片(如奥运赛事的精彩瞬间),能借势流量池,获得更多自然曝光。

真正能被持续点赞的图片,从来不是对流行趋势的简单模仿,而是对“人”的深度理解——理解用户的情感缺口、信息需求与社交渴望。创作者若能跳出“流量焦虑”,以真诚为底色,以洞察为笔触,让每一张图片都成为连接人与人的“视觉桥梁”,点赞不过是自然的结果。在内容同质化严重的今天,那些既能戳中人心、又能传递价值的图片,才是社交场域中真正的“硬通货”。