在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“点赞”已超越简单的互动符号,成为衡量内容影响力、个人价值乃至商业潜力的量化指标。当“1000个点赞”成为许多用户追逐的里程碑——无论是为了满足虚荣心、吸引品牌合作,还是提升账号权重,一个灰色产业链应运而生:哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞? 这一问题的答案,背后藏着数字时代流量焦虑的缩影,也折射出平台治理与用户需求的复杂博弈。

刷点赞平台的运作逻辑:从“人工农场”到“技术黑箱”

要回答“哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞”,首先需理解这类服务的供给端形态。当前市场上,提供点赞刷量服务的平台大致可分为三类,其运作逻辑和技术壁垒各有差异。

最基础的是个人工作室或兼职刷手群。这类服务者通常以微信群、QQ群为载体,通过“人海战术”完成点赞任务。用户只需提供账号链接和目标数量,刷手们便会用真实账号进行点赞操作。这类模式的优势在于成本低(1000个点赞可能仅需20-50元)、操作灵活,但风险极高:刷手账号多为“僵尸号”或“养号”阶段的普通用户,容易被平台风控系统识别;且一旦服务方跑路,用户不仅损失费用,还可能因账号异常被平台处罚。

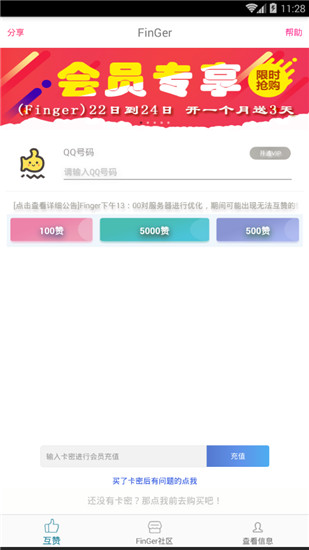

进阶形态是专业刷量网站或APP。这类平台通常搭建在域名后缀为“.tk”“ .cn”等非主流域名下,界面模仿正规电商平台,提供“点赞、粉丝、播放量”等“一站式流量服务”。它们采用“机器模拟+人工辅助”的技术手段:通过批量注册虚拟账号,利用自动化脚本模拟用户点击、滑动等行为,再配合少量真实账号“掩护”,降低平台检测概率。部分平台甚至宣称“采用IP池切换设备指纹技术”,让点赞行为看起来来自不同地域、不同设备的真实用户。这类服务价格相对较高(1000个点赞约50-200元),但效率更快,且部分平台承诺“不掉赞”,实则通过持续补单维持数据稳定。

最高级的是跨平台互刷社群或工具。这类服务不依赖第三方平台,而是通过用户互助实现流量交换。例如,某些社群要求成员“你帮我点赞,我帮你评论”,或开发自动化工具,让加入的账号自动为群内其他成员的内容点赞。其本质是“虚假需求的自我循环”,看似零成本,实则需用户贡献自己的账号数据,且难以精准控制点赞数量和质量——可能为低质内容点赞,反而损害自身账号权重。

用户为何追逐“1000个点赞”?流量焦虑下的价值误判

“哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞”的热度背后,是用户对“点赞价值”的过度迷信。在社交媒体的算法逻辑中,点赞量往往是内容分发权重的核心指标之一:高点赞内容更容易被推上热门,获得更多曝光,进而形成“流量-变现-更多流量”的正循环。这种机制催生了用户的“数据焦虑”——1000个点赞可能意味着账号从“冷启动”进入“成长期”,或满足品牌合作对“基础互动量”的门槛要求。

更深层的动机在于“社会认同的需求”。心理学研究表明,点赞是一种低成本的社交反馈,每增加一个点赞,都会刺激大脑分泌多巴胺,带来短暂的愉悦感。当真实互动无法满足对“被认可”的渴望时,刷点赞便成了“捷径”。尤其对素人博主、小微商家而言,1000个点赞不仅是数字,更是“被看见”的证明,是打破“信息茧房”的敲门砖。

然而,这种对“虚假点赞”的追逐,本质是对“内容价值”的误判。点赞≠认可,1000个虚假点赞带来的流量泡沫,无法沉淀为真实的用户黏性或商业价值。品牌方如今已越来越注重“点赞质量”——粉丝画像、互动深度、内容调性是否匹配,而非单纯追求数量。刷点赞或许能暂时“美化”数据,却无法掩盖内容的空洞,反而可能因账号异常导致“劣币驱逐良币”。

刷点赞的生态代价:从平台失序到信任危机

当“哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞”成为公开的搜索词,社交媒体的生态正承受着不可逆的冲击。对平台而言,虚假流量直接破坏了算法的公平性。若低质内容通过刷量获得高曝光,优质内容反而被淹没,用户将逐渐失去对平台的信任——这正是当前许多社交APP面临的“内容通胀”危机:看似热闹的首页,充斥着“为点赞而点赞”的套路化内容,用户刷屏的耐心被不断消耗。

更严重的是,刷点赞行为正在侵蚀社交媒体的社交属性。点赞最初是“我在意你的内容”的表达,如今却成了“可以买卖的商品”。当用户发现,自己精心创作的内容获得的点赞,可能来自千里之外的陌生机器账号,社交互动的真实性便荡然无存。这种“信任赤字”会反向影响用户行为:要么加入刷量大军,要么彻底放弃社交表达,最终导致平台的活跃度“虚假繁荣”,实际用户黏性持续下滑。

对普通用户而言,刷点赞的风险远高于收益。多数社交平台在用户协议中明确禁止“刷量行为”,一旦被检测到,可能面临账号限流、封禁,甚至法律诉讼——若刷量服务涉及非法获取公民个人信息(如购买账号密码),用户可能成为共犯。此外,频繁使用第三方刷量工具,需授权账号权限,极易导致个人信息泄露,甚至被用于诈骗、传播不良信息等违法活动。

理性回归:从“刷点赞”到“练内功”的内容破局之道

面对“哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞”的诱惑,更值得思考的是:我们究竟需要点赞来证明什么?答案或许回归内容本质——真实、有价值的内容,才能获得真正的认可。

对内容创作者而言,与其将精力耗费在寻找“刷量平台”,不如深耕内容垂直度。例如,知识类创作者可通过输出专业干货吸引精准粉丝,商家可通过真实用户案例建立信任,素人博主可通过分享独特生活体验引发共鸣。这些内容或许无法一夜获得1000个点赞,但每个点赞都来自真实用户,能沉淀为账号的“长期资产”。

对平台方而言,需完善算法机制,建立“质量优先”的流量分配体系。例如,引入“互动深度”指标(如评论长度、转发语意),而非单纯以点赞量作为权重;加强对异常流量的监测,通过AI识别“刷量模式”,并对违规账号进行阶梯式处罚。唯有让优质内容“浮出水面”,才能激活创作者的生态活力。

对用户而言,需建立理性的“数据观”。点赞是社交的副产品,而非目的。与其追求虚假的“1000个点赞”,不如关注内容是否引发思考、是否解决他人问题、是否传递正向价值。当社交媒体回归“连接人与人”的本质,点赞自然会水到渠成。

哪些在线平台可以帮用户刷1000个点赞? 这个问题的答案,或许藏在灰色产业链的每个角落,但更值得警惕的是:刷点赞看似是“捷径”,实则是“歧路”。在流量为王的时代,唯有拒绝数据泡沫,回归内容初心,才能在数字浪潮中站稳脚跟——因为真正的“点赞”,从来无法被“刷”出来,只能被“创造”出来。