QQ好友克隆功能——这个在QQ官方生态中从未正式存在过的工具,却在卡盟的虚拟货架上一度成为“热门商品”。当“一键克隆好友列表”的广告夹杂在游戏充值卡、软件激活码之间,卡盟里究竟是谁在点击购买?是普通用户的社交焦虑,还是灰色产业链的利益算计?揭开这个隐秘的供需链条,不仅能窥见虚拟社交工具的异化轨迹,更能折射出数字时代个体与规则之间的复杂博弈。

一、技术边界与灰色地带:QQ好友克隆功能的“伪需求”与真风险

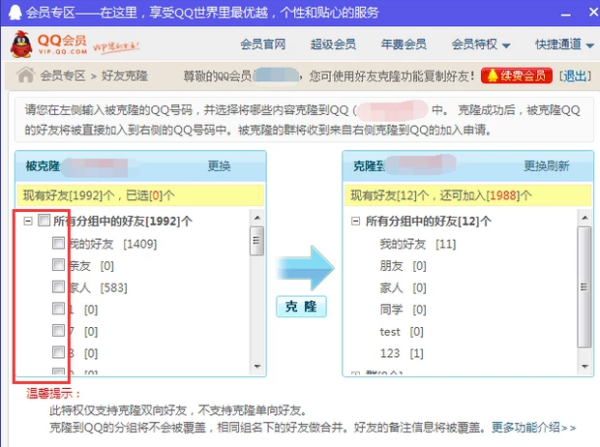

所谓“QQ好友克隆功能”,本质上是通过非官方渠道获取用户好友数据的工具。从技术层面看,QQ官方并未开放任何可批量获取好友列表的API接口,所谓的“克隆”往往依赖于两种灰色手段:一是通过木马程序盗取用户账号密码,直接导出本地数据库中的好友信息;二是利用第三方插件伪造“克隆成功”的假象,实则诱导用户授权或泄露隐私。这两种手段均违反《腾讯许可协议》和《网络安全法》,属于典型的非法工具。

卡盟作为虚拟商品交易平台,天然具有隐蔽性和跨区域性,为这类非法工具提供了流通土壤。在这里,“QQ好友克隆功能”被包装成“社交备份神器”“账号迁移助手”,甚至打着“官方破解版”的旗号迷惑用户。但无论宣传话术如何变换,其核心始终是绕过平台规则,窃取用户数据——这注定了它从诞生起就游走在法律与道德的边缘。

二、卡盟用户画像:从“焦虑小白”到“黑色产业链”

卡盟里购买QQ好友克隆功能的用户群体远比想象中复杂,大致可分为三类,每一类都折射出不同的社会心理与利益动机。

第一类是“社交焦虑型”普通用户。这部分用户多为QQ的深度使用者,多年积累的好友列表被视为重要的“社交资产”。他们担心账号被盗、手机丢失后失去联系,却又不知QQ官方已提供“好友备注备份”等合规功能,于是轻信卡盟广告,试图通过“克隆”实现“双保险”。某互联网安全论坛曾有网友分享经历:“花了50块买‘克隆工具’,结果收到的只是一个txt文件,里面全是乱码——卖家早就拉黑我了。”这类用户的悲剧在于,用“防丢”的心态踏入“丢号”的陷阱,既损失了钱财,更可能因账号密码泄露导致好友被诈骗。

第二类是“灰色产业链从业者”。他们是卡盟上“QQ好友克隆功能”的核心消费群体,也是真正将工具“用起来”的人。这类人包括“号商”(盗卖QQ账号的中间商)、“诈骗团伙”(利用克隆好友实施精准诈骗)以及“黑灰产营销人员”(通过好友列表批量发送广告)。据某网络安全机构披露,曾有诈骗团伙购买“克隆工具”后,先盗取目标账号,再以“紧急用钱”等话术向克隆的好友借钱,单次诈骗金额可达数万元。这类用户的共同特征是:将好友数据视为可变现的“商品”,通过非法工具打破平台规则,实现低成本、高效率的非法获利。

第三类是“技术尝鲜者”与“法律边缘人”。部分用户购买工具并非出于实用目的,而是出于“技术猎奇”——想看看“克隆”到底是怎么实现的,甚至试图逆向破解工具原理。还有少数小型软件开发商,试图通过购买“克隆功能”获取用户数据,为自己的产品“引流”,却忽视了数据来源的非法性。这类用户虽然主观恶意较低,但客观上助长了黑灰产的蔓延,一旦被查实,仍需承担相应的法律责任。

三、使用动机的多维解析:需求、利益与风险的畸形三角

为什么卡盟里的“QQ好友克隆功能”总能找到买家?这背后是需求、利益与风险的畸形博弈。

从需求端看,普通用户的“社交安全感缺失”是重要推手。QQ作为国民级社交应用,承载了太多人的情感连接与社交关系,这种“依赖性”让用户对“失去好友”产生强烈焦虑。而官方功能的不透明(如普通用户可能不知道“好友备注备份”的存在),以及非官方工具的虚假宣传,恰好填补了这种“需求空白”。

从利益端看,灰色产业链的“低成本高回报”是核心驱动力。相比于传统盗号需要的技术门槛,“克隆工具”在卡盟上售价仅几十到几百元,却能盗取成千上万条好友数据,这些数据经过“清洗”后,可被用于诈骗、营销、养号等环节,形成完整的黑灰产链条。某卡盟内部人士曾透露:“一个‘优质QQ账号’(好友多、活跃度高)能卖200-500元,而‘克隆工具’的成本几乎为零,利润率高达1000倍。”

从风险端看,用户的“侥幸心理”与“法律认知盲区”是催化剂。多数购买者明知工具不合规,却认为“没人查到自己头上”;更有甚者认为“只是看看好友列表,不算违法”。事实上,根据《刑法》第253条之一,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,可处三年以下有期徒刑或拘役。而“QQ好友列表”属于“可能影响人身、财产安全的公民个人信息”,非法获取、出售即构成犯罪。

四、生态链的隐秘角落:工具提供者与平台责任

卡盟里的“QQ好友克隆功能”并非凭空出现,其背后有一条完整的“开发-销售-使用”生态链,而每个环节的责任主体都需被审视。

工具提供者多为匿名的“技术黑产团队”。他们通过加密代码、虚拟服务器等方式隐藏身份,开发工具后交由卡盟卖家分销。这些工具往往附带“后门”,在“克隆”用户好友的同时,也悄悄窃取用户的聊天记录、支付信息等更敏感的数据,形成“二次收割”。

卡盟平台作为交易载体,难辞其咎。虽然部分平台会下架“明显违法”的商品,但“QQ好友克隆功能”常以“数据恢复”“账号迁移”等名义伪装,平台审核流于形式,甚至与卖家形成“利益分成”。更值得警惕的是,卡盟的支付体系多采用虚拟货币或第三方转账,资金流向难以追踪,为黑灰产提供了“洗钱”渠道。

而QQ官方的打击力度也在不断加强。近年来,腾讯通过“天御”风控系统实时监测异常登录行为,对使用非法工具的账号进行封禁;同时联合公安机关多次开展“断卡行动”,捣毁多个卡盟黑灰产团伙。但道高一尺魔高一丈,黑产团队不断变换技术手段,比如通过“VPN切换IP”“模拟正常登录”等方式规避检测,这要求平台与监管必须建立更长效的联动机制。

五、现实警示:社交安全与法律红线的碰撞

当“QQ好友克隆功能”在卡盟的隐秘角落逐渐失去市场,留下的不仅是技术监管的反思,更是对数字社交本质的追问:真正的社交连接,从来不是靠“克隆”复制,而是在信任与规则的框架下,每一次真诚的互动。

对于普通用户而言,拒绝灰色工具是守护社交安全的第一步。与其相信“一键克隆”的虚假承诺,不如善用官方功能:通过“QQ安全中心”绑定手机、开启设备锁,定期备份好友备注与重要聊天记录,这些合规手段才是真正“防丢”的保障。

对于平台与监管而言,斩断非法产业链需要“技术+制度”双管齐下。技术上,应加强对第三方工具的监测与拦截,建立用户行为异常模型;制度上,需完善虚拟商品交易平台的实名制审核,明确平台对商品内容的审查责任,对明知违法仍提供交易渠道的平台予以严惩。

数字时代的社交安全,从来不是孤立的个人战斗,而是用户、平台、监管共同构建的生态防线。当卡盟里的“QQ好友克隆功能”广告逐渐消失,或许正是我们重新审视“连接”意义的时候——那些真正值得珍惜的社交关系,从来无法被工具克隆,只能在信任与规则的土壤中,生长出枝繁叶茂的参天大树。