在内容流量争夺白热化的当下,“一万赞”早已超越简单的数字符号,成为衡量内容穿透力、商业价值甚至创作者话语权的硬通货。然而当各大平台卡盟检查机制持续升级,“刷赞”灰色地带被不断挤压,获取这一万次真实认可,正变得比以往任何时候都更具挑战性。一万赞的难度,本质是平台对内容真实性的回归,也是对创作者专业能力的终极考验——在卡盟平台检查机制的精密“过滤网”下,虚假流量无处遁形,唯有真正触达用户的内容价值,才能突破重围。

一、一万赞:从“流量密码”到“价值试金石”

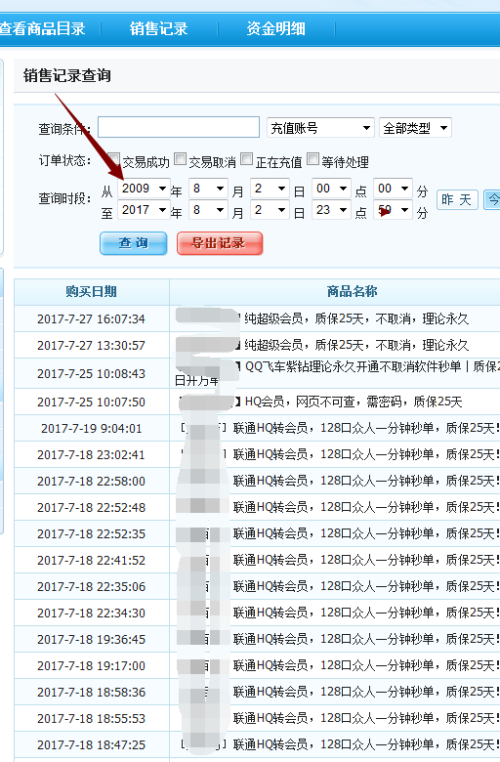

在早期的内容生态中,“一万赞”往往被视为可量化的“流量密码”。无论是电商主播的带货视频,还是知识博主的干货分享,高点赞量意味着算法推荐倾斜、广告主青睐,甚至直接转化为商业变现的敲门砖。彼时,通过卡盟平台购买“刷赞服务”成为部分创作者的捷径:花几百元就能买来数千点赞,快速营造“热门”假象,吸引自然流量跟风。

但如今,这一逻辑正在被彻底颠覆。平台对“一万赞”的审核早已不是简单的数字统计,而是通过卡盟检查机制对点赞行为的全链路追踪——从点赞用户的IP地址、设备指纹,到其浏览历史、互动偏好,再到点赞发生的时间节点(如凌晨3秒内集中点赞100次),算法能精准识别异常行为。当虚假点赞无法转化为真实的完播率、评论率或转发率,所谓的“一万赞”就成了毫无价值的“数据泡沫”。

更重要的是,用户对内容的鉴别力也在提升。一条内容是否值得点赞,不再取决于点赞数的多少,而是能否引发共鸣、提供价值。深度调研报告、真实情感故事、实用技巧分享,这些“慢内容”虽然难以在短期内爆发,但每一次点赞都来自用户的真实认可,其长期价值远超刷来的“虚假繁荣”。一万赞的难度,恰恰在于它从“可买卖的数字”变成了“可沉淀的信任”。

二、卡盟平台检查机制:如何让“刷赞”无处遁形?

“卡盟平台检查机制”并非单一技术,而是由算法模型、数据验证、行为分析构成的立体化防护网。其核心逻辑很简单:模拟真实用户的互动行为,剔除一切“机器痕迹”。

具体来看,这套机制至少包含三个维度的检查:

一是用户画像真实性。平台会通过设备ID、手机号、社交账号关联性,判断点赞用户是否为“真人账号”。例如,同一设备短时间内为不同内容点赞,或账号无任何浏览记录却突然大量点赞,都会被标记为异常。

二是行为逻辑合理性。真实用户的点赞往往伴随“浏览-停留-互动”的完整链路:先看完内容再点赞,或结合评论表达观点。而刷赞行为多为“无停留秒赞”,或点赞内容与用户历史偏好严重不符(如美食账号突然被大量游戏用户点赞),这类“断裂式互动”极易触发预警。

三是数据分布均衡性。正常内容的点赞会随时间呈现“自然增长曲线”,初期缓慢,中期随推荐量上升而加快,后期趋于稳定。而刷赞往往在短时间内集中爆发,形成“脉冲式数据”,这种异常波动会被算法直接拦截。

更关键的是,平台还在不断升级“反刷赞”技术。比如引入AI视觉分析,识别视频内容是否通过“重复播放+人工点赞”制造虚假热度;或通过跨平台数据比对,打击“刷赞工作室”的批量养号行为。卡盟检查机制的精密化,让“一万赞”从“技术操作题”变成了“价值解答题”——唯有真正打动用户的内容,才能通过这场“真实性考试”。

三、如何在规则内破解“一万赞”难题?

面对严格的卡盟检查机制,放弃“刷赞”捷径后,创作者更需要掌握“合规破局”的底层逻辑。事实上,当规则回归本质,获取一万赞的路径反而更清晰:用内容价值匹配用户需求,用运营策略放大内容影响力。

首先,锚定“精准用户”,而非“泛流量”。一万赞的意义不在于数量,而在于“谁在点赞”。垂直领域的创作者更容易实现精准触达:例如职场博主聚焦“应届生面试技巧”,目标用户(20-25岁求职者)对内容的需求明确,只要内容足够实用,点赞转化率会远高于泛娱乐内容。此时,与其追求全网曝光,不如深耕细分场景,让每一篇内容都成为“用户刚需”。

其次,设计“互动钩子”,激发用户主动点赞。真实点赞往往源于用户的“情感共鸣”或“利益驱动”。在内容中设置“提问式结尾”(如“你遇到过这种情况吗?评论区聊聊”)、“实用福利”(如“点赞收藏,免费领取模板”)或“情绪共鸣点”(如“那些年我们踩过的坑,现在终于走出来了”),能显著提升用户点赞意愿。关键在于,这些“钩子”必须与内容强相关,避免为了点赞而点赞的生硬设计。

最后,借势“平台规则”,放大内容自然流量。各大平台的算法机制虽有差异,但核心逻辑一致:高互动内容会获得更多推荐。创作者需要研究平台规则,例如抖音的“完播率权重”、B站的“三连(点赞、投币、收藏)引导”、微信公众号的“在看”转化逻辑,在内容制作中主动适配。比如,短视频前3秒设置悬念,提升完播率;图文内容结尾明确引导“点赞+收藏”,让算法识别出内容的“高价值标签”。

四、从“一万赞”到“长效价值”:内容创作者的终极命题

当卡盟检查机制让“一万赞”变得更难获取,我们或许需要重新思考:这个数字究竟意味着什么?是短暂的流量狂欢,还是长期的内容壁垒?

事实上,真正优秀的内容创作者,从不将“一万赞”视为唯一目标。他们更关注的是:点赞的用户是否成为忠实粉丝?内容是否形成个人IP的独特标识?能否通过内容持续创造商业价值或社会价值? 例如,科普博主“无穷小亮的科普日常”虽不以点赞量为追求,但其对“网络谣言”的深度拆解,让每一万赞背后都代表着十万用户的科学认知提升——这种“价值点赞”带来的影响力,远非刷赞可比。

一万赞的难度,本质是平台对内容真实性的回归,也是对创作者专业能力的终极考验。在卡盟平台检查机制的精密“过滤网”下,虚假流量无处遁形,唯有真正触达用户的内容价值,才能突破重围。与其在“刷赞”的灰色地带反复试探,不如沉下心打磨内容——当你的价值真正触达用户,那一万次点赞,不过是时间问题。