卡盟作为数字商品分销的重要渠道,其内部级别差价悬殊的现象早已是行业公开的秘密。从几十元的入门级到上万元的顶级代理,不同级别间的价差可达数倍甚至十数倍,这种差异背后并非简单的“价格歧视”,而是由成本结构、运营逻辑、资源独占性及用户需求分层共同构建的复杂体系。要理解为何卡盟级别差价如此之大,关键在于拆解不同级别对应的真实价值构成;而判断哪个级别“最划算”,则需跳出价格本身,结合使用场景、资源能力与长期收益进行场景化匹配。

一、卡盟级别差价的底层逻辑:成本与价值的非对称分配

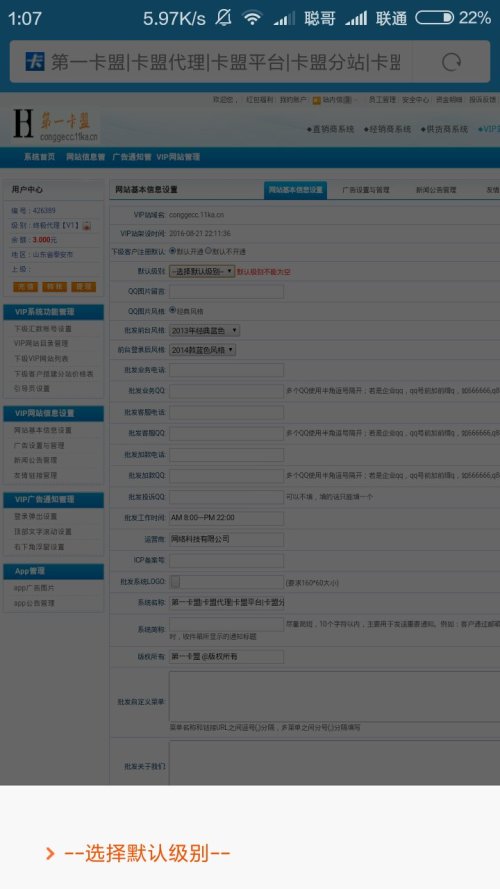

卡盟的级别体系本质上是“资源-权限-服务”的三层分级,每一层级的差价都源于其背后成本的显著差异。顶级别代理的高价,首先体现在资源的独占性上。例如,部分卡盟平台的顶级代理拥有独家游戏点卡、话费折扣券的直供渠道,这些渠道往往与上游运营商或大型发行商签订排他性协议,普通级别甚至中级代理无法接触。这种资源的稀缺性直接推高了顶级别代理的拿货成本,但同时也赋予了其低价竞争的底气——当其他代理需要从二级市场加价拿货时,顶级代理已能以接近出厂价获取货源,价差空间自然拉大。

其次,服务附加值是价差的重要来源。低级别代理通常依赖自助化系统,自行下单、提现,售后仅能通过工单系统响应,响应时间可能长达24小时;而顶级代理则配备专属客服经理,提供7×24小时实时对接、库存预警、定制化报表分析等服务。这些服务的背后是人力成本的投入,顶级代理的服务团队人均成本可达低级别代理的5-8倍,这部分成本必然转嫁到代理费或货品溢价中。

再者,运营模式的层级压差加剧了价差。卡盟普遍采用“金字塔式”分销体系,顶级代理发展中级代理,中级代理发展低级代理,每一层级需向上层级让渡5%-15%的利润作为“管理费”。例如,顶级代理拿货价100元的产品,以120元卖给中级代理,中级代理以135元卖给低级代理,低级代理再以150元零售给终端用户。这种层级分销导致越靠近终端的级别,单件商品的“隐性成本”越高,价差被逐级放大。

二、影响级别差价的关键变量:资源稀缺性与市场供需博弈

除成本结构外,卡盟级别差价还受资源稀缺性与市场供需的动态影响。热门卡种的溢价能力直接拉大级别间收益差距。例如,某款热门手游的充值卡,顶级代理因拥有独家折扣,拿货价低于市场均价20%,而低级别代理需从公开市场采购,拿货价反而高于市场均价5%。此时,顶级代理的单件利润可达低级别代理的3倍以上,级别差价被进一步凸显。

平台政策的倾斜同样塑造了价差格局。部分卡盟平台为激励头部代理,会设置“销量返点”“年终分红”等激励政策:顶级代理年销售额达到500万元可额外获得3%的返点,相当于变相降低拿货成本;而低级别代理无论销量多高,返点上限仅为0.5%。这种政策差异导致顶级代理的实际成本远低于名义价格,而低级别代理则需承担更高的“隐性成本”。

此外,行业竞争烈度也会影响价差波动。在卡盟行业早期,市场处于蓝海阶段,顶级代理因资源稀缺性可维持高溢价,级别差价可达10倍以上;随着行业参与者增多,同质化竞争加剧,部分平台为吸引代理,不得不压缩高级别权限的价差,目前主流卡盟的级别差价已稳定在3-5倍,但核心资源(如独家折扣、高利润卡种)的级别差价仍维持在8倍以上。

三、哪个级别最划算?——场景化匹配是核心

判断卡盟级别是否“最划算”,不能仅看价格或代理费高低,而需结合代理类型、资金实力、销售场景进行动态评估。

对于大型批发商或企业级客户,顶级代理反而是“最划算”的选择。以某电商平台大卖家为例,其月均充值卡销量达10万张,若选择低级别代理(拿货价150元/张),月成本为1500万元;若选择顶级代理(拿货价120元/张),月成本仅1200万元,即使顶级代理需支付10万元代理费,仍可节省390万元。此时,顶级代理的高门槛(通常需预存50万元货款)被规模效应摊薄,单张卡的综合成本显著低于低级别代理。

对于中小型代理或兼职创业者,中级代理往往更具性价比。中级代理的代理费通常在5000-2万元之间,门槛低于顶级代理,且能获得比低级别代理低10%-15%的拿货价。例如,某校园代理月均销量2000张,选择低级别代理(拿货价150元/张)月成本30万元,选择中级代理(拿货价135元/张)月成本27万元,扣除1万元代理费后仍可节省2万元。更重要的是,中级代理通常能获得基础售后培训与库存支持,降低了创业风险,而顶级代理的高销量要求对中小代理而言压力过大。

对于终端零售用户或小批量采购者,低级别代理甚至是“直接购买”更划算。低级别代理虽单件利润低,但无需承担高额代理费,且拿货灵活(支持1张起拿)。例如,普通用户仅需充值100元话费,通过低级别代理购买可能仅需支付98元(95折),而若通过顶级代理购买,需预存50万元货款才能享受该折扣,显然不符合实际需求。此时,“跳过代理直接从平台官方渠道购买”或选择“低门槛+低折扣”的低级别代理,才是成本最优解。

四、避坑指南:理性看待级别差价,警惕“高溢价陷阱”

在选择卡盟级别时,需警惕部分平台以“高权限”“高利润”为噱头的虚假宣传。例如,个别平台宣称“顶级代理独家享8折话费”,实则该折扣仅限特定运营商且需每月完成10万元销量,实际达成率不足10%,顶级代理的高投入沦为“沉没成本”。因此,判断级别是否划算,需重点核实:资源的真实稀缺性(是否与上游直签)、隐性成本(销量要求、资金占用)、服务响应效率(售后解决时长),而非单纯对比代理费或拿货价。

从行业趋势看,随着数字商品分销渠道的多元化(如官方直营、社交电商崛起),卡盟的“信息差红利”逐渐收窄,未来级别差价将更趋向“价值匹配”——即高级别代理需通过真实资源与服务溢价 justify 高价,低级别代理则需通过灵活性与低门槛吸引长尾用户。对从业者而言,最划算的级别永远是“与自身资源能力、销售场景最匹配”的级别,而非价格最低或权限最高的“极端选项”。

卡盟级别差价的核心,是数字商品分销领域中“效率-成本-价值”的动态平衡。理解这一逻辑,才能在复杂的级别体系中找到真正适合自己的“性价比最优解”,避免陷入“唯价格论”的误区,实现可持续的运营收益。