在数字商品交易日益便捷的今天,“卡盟”作为灰色数字商品的集散地,其上的CDK(产品激活码)成了许多追求低价用户的“香饽饽”,但“卡盟上的CDK真的靠谱吗?可信度究竟如何?”这个问题背后,实则牵扯着数字商品交易的合规性、安全性与用户权益的深层博弈。要解开这个疑问,需从CDK的本质、卡盟的运作逻辑、风险链条等多维度拆解,而非简单以“靠谱”或“不靠谱”一概而论。

一、卡盟CDK:从“官方授权”到“灰色地带”的异化

CDK(Content Delivery Key)本质上是数字产品的“身份凭证”,无论是游戏激活码、软件订阅码、会员兑换码,还是虚拟道具兑换码,其核心价值在于验证用户对数字产品的合法使用权。理论上,CDK的来源应仅限于官方渠道——厂商直接销售、合作方批量采购、活动赠予等,确保每一枚码都对应着已付费的合规交易。但卡盟的出现,彻底打破了这一闭环。

卡盟(Card Alliance)最初是游戏点卡、充值卡的分销平台,早期以“低价批发”“一手货源”吸引中小商家,但随着数字商品利润空间压缩,其业务逐渐转向“非官方CDK”交易。这里的“非官方”包含三种形态:其一,厂商未授权的“溢出码”,如合作方超额领取未售出的激活码;其二,通过“漏洞获取”的黑产码,如利用系统漏洞批量生成的无效码或已使用码;其三,纯盗版伪造码,即完全由第三方编造的无效字符组合。这三类CDK的共同点:脱离官方监管,交易链条不透明,且大概率无法实现“激活”的核心功能。

二、可信度崩塌:卡盟CDK的三大“硬伤”

用户购买卡盟CDK的核心诉求是“低价激活”,但这一诉求背后隐藏着不可回避的风险,直接决定了其可信度的“地板级”表现。

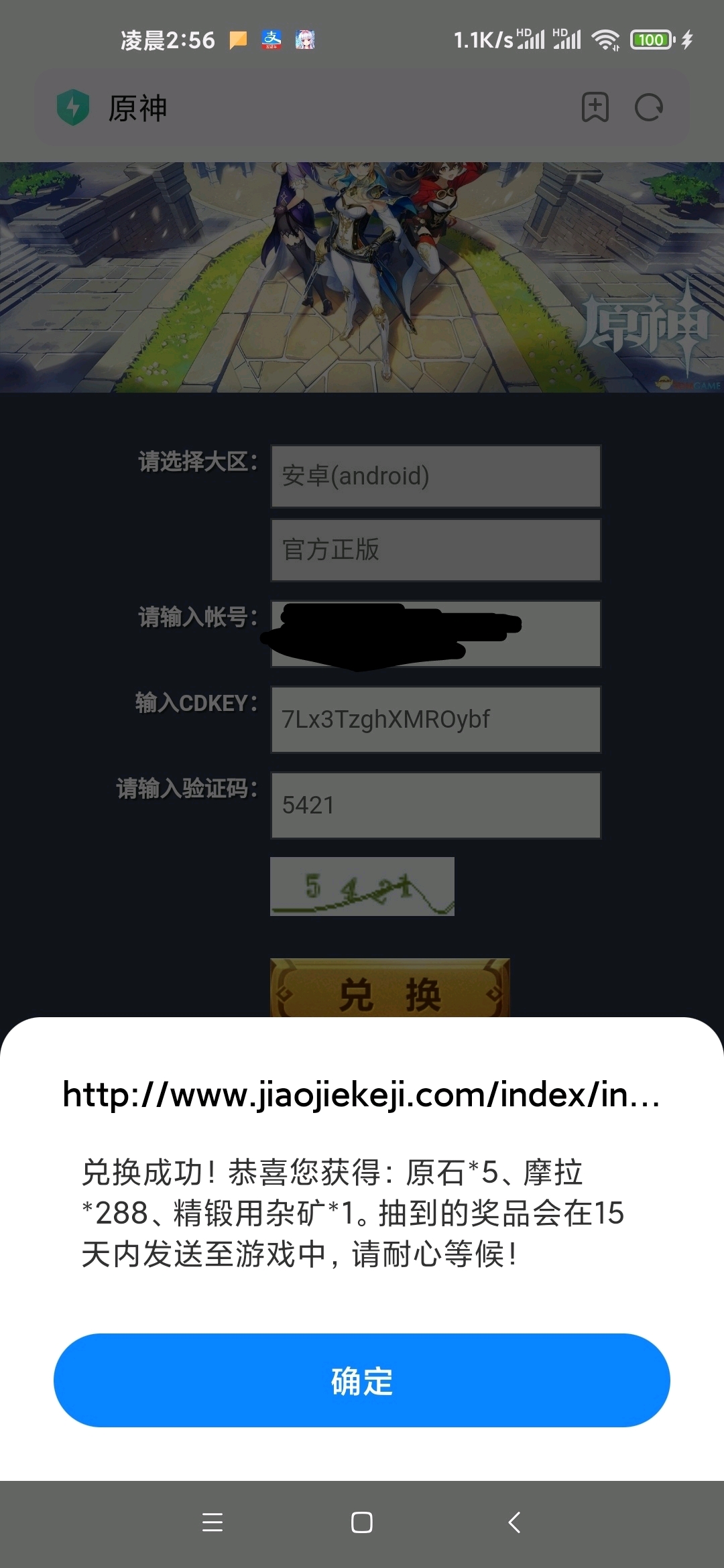

第一,来源合法性为零,激活成功率靠“赌”。 官方渠道的CDK需经过厂商严格审核,确保每枚码对应唯一有效订单;而卡盟CDK的来源多为“黑灰产”,即便是“溢出码”,也因未进入正规销售渠道,厂商有权随时作废。曾有案例显示,某游戏玩家通过卡盟购买“低价游戏激活码”,激活后仅3天便被系统判定为“非法激活”,账号被封,客服回应“该码为非官方渠道泄露,已纳入黑名单”。更甚者,部分卡盟会以“少量真码+大量假码”的混合库存欺骗用户,当用户投诉时,便以“激活失败是网络问题”“需重新购买高等级码”等话术搪塞,本质上是以“概率欺诈”维持运转。

第二,售后保障缺位,维权成本远高于收益。 卡盟交易多通过第三方支付平台完成,且刻意规避“商品描述”中的官方授权信息,一旦CDK无法激活,用户难以通过平台维权——毕竟,交易记录里只会显示“虚拟商品”,而非“XX游戏激活码”。更关键的是,卡盟运营方往往隐匿在虚拟身份背后,即便用户发现被骗,也难以追溯法律责任。曾有用户尝试通过法律途径维权,但因交易金额小(多为几元至几十元)、证据不足(无法证明CDK来源非法),最终不了了之。这种“维权成本远高于损失”的现实,让卡盟CDK的售后保障形同虚设。

第三,安全风险外溢,账号安全成“隐形炸弹”。 即便部分卡盟CDK侥幸激活,用户也需面临账号安全风险。例如,软件激活码可能捆绑木马程序,用户在激活过程中无意中下载恶意软件,导致个人信息泄露;游戏CDK若涉及“账号共享激活”(即用他人已激活的CDK绑定自己账号),则可能面临账号被盗、装备清空的风险。更隐蔽的是,部分卡盟会要求用户提供“设备信息”或“账号ID”以“验证激活资格”,实则为收集用户数据,后续用于精准诈骗或倒卖。

三、为何明知风险仍有用户买单?灰色市场的“供需逻辑”

既然卡盟CDK可信度极低,为何仍有大量用户趋之若鹜?这背后是灰色市场的“供需双驱动”。

从需求端看,用户对“低价”的过度追求是核心诱因。正版数字商品价格高昂(如某单机游戏官方售价298元,卡盟仅需20元;某软件会员年费998元,卡盟仅需100元),而CDK作为“数字凭证”,复制成本几乎为零,卡盟正是利用这一特性,以“正版低价”为噱头吸引对价格敏感的用户。尤其是学生群体、低收入玩家,往往抱着“试错成本低,激活了就赚,激活了就当交学费”的心态,却忽视了“激活失败是大概率事件”的现实。

从供给端看,卡盟的“分层分销”模式让灰色交易“产业化”。卡盟并非直接面向终端用户,而是建立“总代理-代理-下级代理”的层级体系,总代理从上游黑产手中低价购入CDK,再通过加价批发给各级代理,最终由代理通过社交平台(如QQ群、 Discord、Telegram)散卖给终端用户。这种模式既降低了单个代理的风险,又通过“分销返佣”激励代理扩大销量,形成“黑产-卡盟-代理-用户”的完整利益链条。据业内人士透露,一个中等规模的卡盟平台,日均可激活CDK数量达数万枚,即便激活成功率仅30%,日利润也能突破10万元。

四、破局之路:用户需建立“数字商品消费”的正确认知

面对卡盟CDK的低可信度,用户并非无计可施,关键在于建立“数字商品消费”的理性认知:“低价”背后必有“隐性成本”,合规渠道才是权益保障的根本。

首先,需明确“数字商品的版权价值”。软件、游戏、会员等数字产品的价格不仅包含开发成本,还涵盖后续维护、更新、客服等服务成本。卡盟CDK的低价本质是对版权的侵犯,使用盗版CDK等同于“窃取”服务,不仅可能面临账号封禁,更可能触犯《著作权法》《计算机软件保护条例》等法律法规。例如,2022年某市公安机关曾破获一起“非法销售游戏激活码”案,犯罪嫌疑人通过卡盟销售盗版游戏CDK2万余枚,非法获利50余万元,最终因侵犯著作权罪被判刑。

其次,学会识别“官方授权渠道”。正规厂商通常会在官网、官方合作平台(如Steam、App Store、天猫旗舰店)明确标注CDK的销售来源,且提供激活失败后的售后通道。用户在购买CDK时,应优先选择这些渠道,对“低于官方价50%以上”“无售后说明”“要求私下交易”的链接保持警惕。此外,部分厂商会推出“学生优惠”“节日促销”等活动,用户可通过官方渠道获取合规低价CDK,无需冒险选择灰色市场。

最后,强化“风险防范意识”。若因贪图低价已购买卡盟CDK,应在激活前通过官方客服验证码的有效性(部分客服支持“码预查询”);激活后立即绑定账号并开启二次验证,避免账号被盗;一旦发现CDK无效或账号异常,应立即停止使用,并通过官方渠道举报,避免更多人受害。

卡盟上的CDK是否靠谱?答案已不言而喻:脱离官方监管、来源非法、售后缺失的CDK,本质上是一场“概率游戏”,用户赌的“激活成功”,实则是与黑产博弈的“小概率事件”。在数字时代,尊重版权、选择合规渠道,不仅是对创作者的尊重,更是对自身数字资产安全的保护。毕竟,真正的“划算”,从来不是一时的低价,而是长期的安全与保障。