卡盟下单怎么总失败,是不是出了什么问题?这可能是许多虚拟商品交易用户近年来的共同困惑。当重复点击提交按钮却收到“订单异常”“请求失败”的提示,当明明账户余额充足却显示支付受限,当心仪的游戏点券或话费充值始终卡在“处理中”状态,用户难免怀疑:是平台技术崩了,还是自己操作有误,抑或是整个卡盟行业正面临系统性风险?事实上,卡盟下单频繁失败并非偶然,而是技术架构、平台风控、用户行为及行业监管等多重因素交织的必然结果,折射出虚拟商品交易领域从野蛮生长向规范化转型期的深层矛盾。

技术瓶颈:高并发下的“系统脆弱症”

卡盟作为虚拟商品交易平台,其核心依赖的是高效稳定的技术系统,但现实中,许多平台的技术架构却难以支撑业务需求。首先,服务器容量不足是硬伤。在促销节点(如双11、开学季)或爆款商品限时折扣时,瞬时流量可能激增数十倍,若服务器集群未做弹性扩容配置,极易出现“访问超时”或“服务不可用”。用户下单时点击提交按钮后,系统需完成库存校验、支付接口调用、订单生成等多环节,任一环节延迟或中断,都会导致前端提示“下单失败”。

其次,接口兼容性问题频发。卡盟平台需对接支付网关、上游供应商(如游戏运营商、通信运营商)、第三方风控系统等,不同系统间的数据协议、接口版本若未及时同步,可能引发“参数错误”或“回调失败”。例如,部分平台仍使用过时的HTTP协议而非HTTPS,在支付环节被风控系统拦截;或因供应商接口升级,导致平台库存数据未实时同步,用户下单时显示“有货”,实际库存已清空,系统自动取消订单。

此外,数据库设计缺陷也不容忽视。部分卡盟平台为追求快速上线,采用简单的单表存储订单信息,未对高并发写入做分库分表处理,导致数据库锁表或连接池耗尽,订单数据无法持久化,最终呈现“下单成功但未生成订单”的假象。这种技术层面的“先天不足”,让卡盟下单失败成为常态。

风控升级:合规与安全的“双刃剑”

如果说技术瓶颈是“硬件问题”,那么平台风控机制的收紧则是“政策导向”下的必然选择。近年来,随着反洗钱、反欺诈及未成年人保护等政策趋严,虚拟商品交易成为重点监管领域。卡盟平台作为资金流转和商品交付的中介,不得不部署更严格的风控系统,而这直接影响了下单成功率。

其一,异常交易拦截机制。为规避“跑分洗钱”风险,平台会对频繁下单、大额交易、深夜操作等行为标记异常。例如,同一IP地址在10分钟内连续提交5笔订单,或单笔充值金额远超常规阈值,系统可能直接触发“冻结账户”或“拒绝交易”。部分用户为抢购低价商品使用脚本批量下单,更会被风控系统识别为“恶意攻击”,导致IP地址被拉黑。

其二,支付环节的强校验。为防范盗刷风险,支付机构要求平台对用户身份、支付环境、资金来源进行多重验证。例如,当检测到用户常用设备与当前支付设备不一致,或银行卡绑定的手机号与注册手机号不匹配时,支付接口会拒绝请求。部分平台还引入了人脸识别或短信验证码二次确认,增加了操作复杂度,一旦用户未及时响应或验证失败,订单即宣告失败。

其三,上游供应商的合规审查。游戏厂商、通信运营商等上游供应商为打击“黑产”(如盗号充值、虚假交易),会对卡盟平台的订单进行人工审核。若发现订单存在“异常低价”“批量充值”“非本人消费”等特征,供应商可能直接拒绝发货,平台则显示“订单处理失败”。这种风控压力从平台向上游传导,最终由用户承担下单失败的结果。

用户误区:操作细节中的“隐形陷阱”

在技术瓶颈和风控升级之外,用户自身的操作误区也是导致卡盟下单失败的常见原因。许多用户将虚拟商品交易等同于实物电商,忽视了其特殊性,从而在细节处“踩坑”。

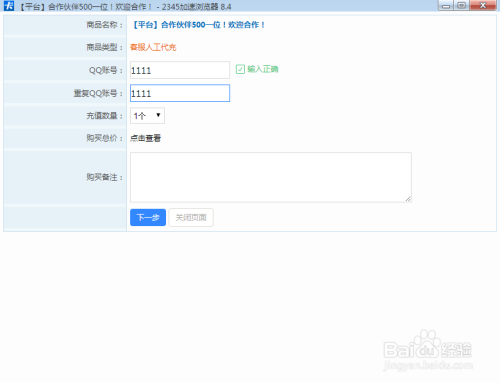

首先是商品信息理解偏差。卡盟平台商品种类繁多,从游戏点券、会员账号到软件授权码,不同商品的“发货规则”差异显著。例如,部分游戏点券需提供“游戏ID+区服”,若用户输入格式错误(如多空格、大小写混淆),系统无法匹配账号,订单自然失败;又如“批发类商品”要求单次购买数量不低于10件,用户误以为可随意下单,提交后被系统自动拦截。

其次是支付环节的“想当然”。部分用户习惯使用信用卡或花呗分期支付,却未关注卡盟平台是否支持该支付方式,或未设置支付密码导致交易超时;更有甚者在支付过程中切换APP或锁屏,中断支付流程却未及时重新提交,导致订单状态卡在“待支付”,后续再次下单时因“重复支付”失败。

此外,账户状态异常也常被忽视。若用户未完成实名认证、账户存在未处理的退款纠纷、或被系统误判为“风险账户”,平台会限制其下单功能。部分用户甚至因长期未登录导致账户过期,下单时需重新验证手机号和邮箱,操作繁琐中容易出错。

行业阵痛:野蛮生长后的“规范代价”

卡盟下单频繁失败,更深层次的原因在于行业从“野蛮生长”向“规范发展”转型期的阵痛。早期卡盟平台缺乏监管,通过“低价引流”“秒杀噱头”吸引用户,却未投入资源优化技术或完善风控,导致系统脆弱性积累。随着政策收紧,平台不得不“补课”:升级服务器架构、对接合规接口、部署风控系统,这些都需要时间和成本,短期内必然影响用户体验。

同时,行业洗牌加速也加剧了下单失败的风险。中小卡盟平台因无力承担合规成本纷纷倒闭,用户账户数据迁移或平台服务中断,导致历史订单无法查询;部分平台为维持运营,压缩技术人员开支,系统维护滞后,故障频发。这种“劣币驱逐良币”后的市场重构,让用户在选择平台时更加谨慎,却又不得不面对“小平台不稳定、大平台门槛高”的困境。

对于频繁遭遇下单失败的用户而言,与其将问题归咎于平台“故意刁难”,不如从技术逻辑、行业趋势和自身操作三个维度重新审视——每一次失败提示,或许都是虚拟交易生态走向规范化、透明化的必经阵痛。选择技术投入充足、风控机制透明、合规资质齐全的平台,规范下单流程、核对商品信息、确认支付环境,才能在行业变革中找到稳定可靠的交易路径。毕竟,虚拟商品交易的便捷性,永远建立在安全与合规的基础之上。