不少卡盟平台运营者都遇到过这样的困惑:明明后台有用户充值、兑换的流水数据,却始终无法生成清晰、可追溯的销售记录,这一现象不仅让财务对账、用户维权陷入困境,更可能让平台面临合规风险。作为虚拟商品交易的重要载体,卡盟平台的销售记录缺失绝非偶然,其背后涉及技术架构、数据管理、合规意识等多重深层原因。要破解这一难题,需从根源出发,构建全链路的数据管理体系与合规运营机制。

一、技术架构缺陷:数据流转中的“断层”与“失真”

卡盟平台销售记录缺失的首要原因,往往出在技术架构的底层设计。多数卡盟平台初期以“快速上线”为目标,采用轻量级开发框架,忽视了数据结构的完整性。例如,部分平台将用户充值、商品兑换、资金结算等环节的数据存储在相互独立的数据库中,缺乏统一的主数据管理(MDM)系统。当用户完成一笔充值后,资金流水可能记录在财务库,但对应的商品兑换记录却因兑换接口异常未能同步到商品库,导致“有流水无销售”的数据断层。

此外,数据采集环节的“失真”也加剧了这一问题。部分平台依赖第三方支付接口,仅采集到支付金额和时间,却未同步记录商品SKU、用户ID、订单状态等关键信息。例如,某游戏点卡卡盟平台曾因未对接支付回调接口,导致用户支付成功后,系统仅生成了“到账记录”,却未关联具体的点卡批次,最终无法确认该笔销售对应的商品属性,使得销售记录沦为“无头账目”。

二、数据管理混乱:标准缺失与流程割裂

技术架构的缺陷直接导致了数据管理的混乱,而缺乏统一的数据标准与流程规范,则让销售记录的完整性雪上加霜。在卡盟行业,数据格式“各自为政”的现象普遍存在:有的平台用Excel手动记录销售数据,有的平台依赖开发者临时编写的脚本导出数据,甚至部分平台将核心数据存储在运营人员的本地电脑中,形成“数据孤岛”。

更关键的是,数据生命周期管理机制的缺失。根据《电子商务法》要求,电子商务经营者需保存交易记录至少3年,但多数卡盟平台并未建立数据归档与备份机制。例如,某平台每月清理一次“无效订单”(如用户主动取消的订单),却未区分“无效”与“未完成”状态,导致部分实际已完成的交易因误删而消失。此外,数据清洗规则的不完善也使得销售记录存在大量“脏数据”:同一笔交易可能因系统重复提交生成多条记录,或因字段填写不全(如缺失用户手机号)导致无法关联到具体用户,最终形成“看似有记录,实则无意义”的虚假完整性。

三、合规意识薄弱:记录缺失背后的“风险纵容”

与实体商品交易不同,虚拟商品(如游戏点卡、会员账号、话费充值等)具有“无实物、易复制、瞬时交付”的特点,这让部分卡盟平台运营者产生了“记录无所谓”的侥幸心理。他们认为,虚拟商品交易“钱货两清”后,记录是否完整无关紧要,甚至刻意简化记录以降低运营成本。

这种认知偏差背后,是对合规风险的严重低估。根据《网络安全法》《个人信息保护法》等法规,平台需对用户交易数据承担安全保障义务,而销售记录是追溯数据流向、验证合规性的关键证据。例如,当用户投诉“充值未到账”时,若平台无法提供完整的交易记录(包括支付凭证、商品发放日志、用户操作记录等),可能面临监管部门“数据不合规”的处罚,甚至需承担民事赔偿责任。更有甚者,部分平台利用记录缺失的漏洞,通过“刷单冲量”“虚构交易”等方式伪造数据,这不仅破坏了市场秩序,更将自身置于法律风险之中。

四、用户信任危机:记录缺失如何侵蚀平台根基

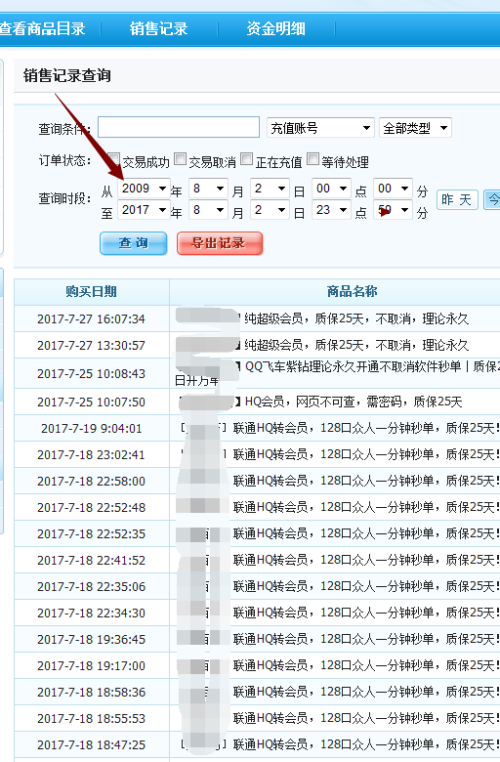

销售记录缺失最直接的受害者,其实是用户与平台之间的信任关系。对于消费者而言,销售记录是交易完成的“凭证”,也是后续维权的“证据”。当用户在卡盟平台购买商品后,若无法查询到清晰的购买记录(如商品名称、购买时间、订单号等),很容易产生“平台是否克扣了我的充值”“我的资金是否被挪用”的疑虑。

这种信任危机的连锁反应不容小觑:一方面,用户可能因担心资金安全而选择放弃复购,导致平台用户留存率下降;另一方面,负面口碑的扩散会进一步影响平台的获客成本。例如,某新兴卡盟平台因未上线用户订单查询功能,上线三个月内用户投诉率高达40%,最终因信任崩塌而不得不重新改版系统,增加了数万元的合规整改成本。

五、破解之道:构建“技术+管理+合规”三位一体的记录体系

面对销售记录缺失的多重困境,卡盟平台需从技术升级、流程规范、合规建设三个维度同步发力,构建全链路的记录管理体系。

技术上,需重构数据架构,实现“全链路可追溯”。平台应采用分布式数据库技术,打通用户注册、商品上架、支付结算、售后服务的全流程数据节点,确保每个交易环节的数据实时同步。例如,引入区块链技术的“不可篡改”特性,将关键交易数据(如订单ID、商品哈希值、时间戳)上链存证,既可防止数据被篡改,又能为后续审计提供可信依据。同时,开发标准化的数据接口,对接支付平台、上游供应商等第三方系统,确保外部数据与内部数据的无缝对接。

管理上,需建立标准化数据治理机制。平台应制定统一的数据字典,明确销售记录的字段规范(如必须包含订单号、用户ID、商品SKU、交易金额、支付方式、订单状态等核心字段),并设置数据校验规则,自动拦截不符合标准的数据录入。此外,需建立数据生命周期管理制度,对交易记录进行分类存储(如活跃数据实时存储,历史数据定期归档),并设置数据备份与恢复机制,确保数据安全可追溯。

合规上,需强化法律意识,主动拥抱监管。平台应严格遵循《电子商务法》《数据安全法》等法规要求,将销售记录保存期限延长至3年以上,并定期开展合规自查。对于用户查询需求,需提供便捷的订单查询入口,确保用户可随时查看自身交易记录。同时,可引入第三方审计机构对数据管理流程进行评估,提升平台的合规公信力。

销售记录不仅是卡盟平台运营的“数字台账”,更是合规经营的“生命线”。在虚拟商品交易日益规范化的今天,唯有将数据管理提升到战略高度,才能在激烈的市场竞争中赢得用户信任与监管认可。那些仍抱有“重流量轻数据”思维的平台,终将在合规浪潮中逐渐失去立足之地;而那些从根源上解决销售记录缺失问题的平台,才能真正构建起可持续发展的核心竞争力。