卡盟会员购买后想退款,该如何操作才正确?这一问题困扰着不少消费者。在数字服务日益普及的今天,虚拟商品的退款问题往往比实体商品更复杂——它不仅涉及平台规则、服务特性,还关乎用户权益保障的实操细节。事实上,卡盟会员退款并非简单的“申请-等待”,而是需要遵循“规则先行、证据支撑、沟通有序”的系统流程,稍有不慎就可能陷入退款无果或权益受损的困境。本文将从底层逻辑出发,拆解正确退款操作的核心步骤,剖析常见误区,并为不同场景下的用户提供针对性解决方案。

一、理解退款逻辑:平台规则与用户权益的平衡点

卡盟作为虚拟商品交易平台,其会员服务本质是“数字权益的即时获取”,这与实体商品的“所有权转移”存在本质区别。因此,退款规则的核心逻辑是:平台是否已履行服务承诺,用户是否已实际受益。多数卡盟平台会在《用户协议》或《退款政策》中明确退款条件,例如“未激活会员支持无理由退款”“已激活会员非平台故障不支持退款”等。用户需首先明确:退款的合法性基础并非“我想退”,而是“平台未按约定提供服务”或“符合双方约定的退款情形”。

值得注意的是,虚拟商品的特殊性决定了退款处理的复杂性。例如,会员服务可能涉及“账号绑定”“权益解锁”等操作,一旦激活,部分平台会视为“服务已提供”,此时退款往往需要扣除已使用天数的费用。此外,部分平台会设置“冷静期”(通常为7-15天),但仅限未使用服务的会员。因此,退款操作的第一步,永远是“研读规则”——在购买前就应留意退款条款,而非等到产生纠纷后才临时抱佛脚。

二、正确退款的“黄金三步骤”:从证据链到流程闭环

1. 证据留存:构建“购买-未履约”的完整证据链

无论何种退款场景,证据都是用户维权的关键。对于卡盟会员退款,需同步保存三类核心证据:

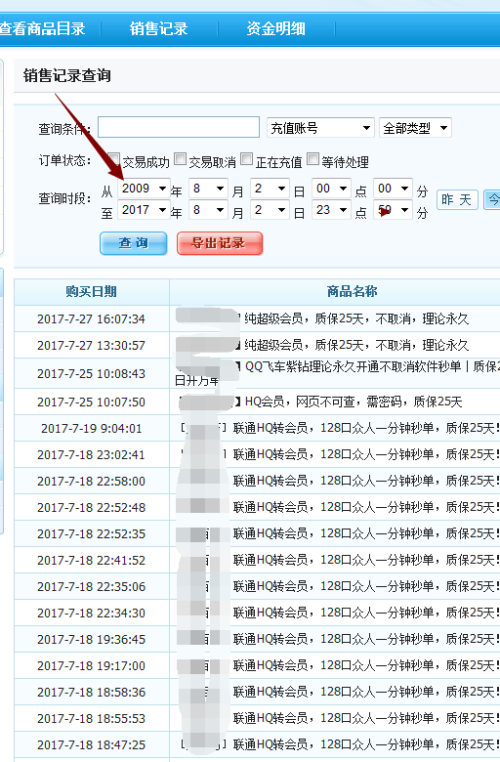

- 购买凭证:支付订单截图(含订单号、金额、商品名称)、支付成功通知(如微信/支付宝支付记录),这些是证明交易真实性的基础;

- 服务未履行证明:若会员权益未到账(如未收到激活码、账号未升级会员),需保存平台未履约的截图(如会员中心状态异常、客服承诺未兑现的聊天记录);

- 沟通记录:与平台客服协商的全过程对话(文字、语音均可),尤其是平台方“无法退款”“拒绝履行承诺”等关键表述,这能证明用户已积极沟通且平台存在过错。

证据链的完整性直接影响退款成功率。例如,若仅提供支付记录而无未使用证明,平台可能主张“服务已提供”;若缺乏沟通记录,则难以证明用户已尽到协商义务。

2. 沟通话术:以“理性+依据”争取平台配合

与平台客服沟通时,情绪化的指责往往适得其反,用政策条款+事实依据的表达方式,更能推动问题解决。建议话术结构为:“明确诉求+引用规则+提供证据”。例如:“您好,我于X月X日购买贵平台XX会员(订单号XXXX),因平台未按约定7小时内激活会员(附聊天记录截图),根据《用户协议》第5条‘未按时激活支持无理由退款’,现申请全额退款,麻烦协助处理。”

沟通时需注意三点:一是优先选择平台官方客服渠道(如APP内在线客服、官方客服电话),避免通过第三方私人账号沟通;二是每次沟通后索要“工单号”,便于后续跟进;三是若客服推诿,可要求转接主管或投诉部门,明确表示“若无法解决,将通过12315平台或消费者协会维权”。

3. 流程规范:按平台渠道提交申请,避免“多头操作”

卡盟平台的退款申请通常有固定入口,常见于“我的订单-退款申请”“会员中心-退款通道”等。用户需严格按照以下流程操作:

- 提交申请:填写退款原因(需与证据一致,如“未激活”“服务故障”)、上传证据材料、选择退款方式(原路退回或指定账户);

- 等待审核:平台一般会在1-3个工作日内审核,期间需保持电话畅通(部分平台会核实身份);

- 结果跟进:若审核通过,退款到账时间取决于支付渠道(微信/支付宝一般为1-5个工作日,银行卡可能7-15天);若拒绝,要求平台书面说明理由并保留记录,为后续维权做准备。

切忌“多头申请”(如同时通过APP、官网、第三方平台提交退款),这可能导致系统混乱,延长审核时间。

三、常见误区与风险规避:这些“坑”千万别踩

1. 误区一:“未使用就能无理由退款”

部分用户认为“虚拟商品没使用就该全额退款”,但实际并非如此。若会员服务已激活(如账号显示会员状态、已使用专属权益),多数平台会视为“服务已消耗”,仅支持部分退款(扣除已使用天数费用)。例如,购买30天会员已使用10天,平台可能按20天费用计算退款。“未使用”的界定需以平台规则为准,通常指未激活、未解锁任何权益,且在“冷静期”内提出申请。

2. 误区二:通过非官方渠道投诉,激化矛盾

当平台拒绝退款时,部分用户会选择社交媒体曝光、第三方投诉平台“挂人”等方式施压。这种做法可能适得其反:一方面,非官方渠道投诉缺乏法律效力,平台可能以“未通过正规渠道”为由拒绝处理;另一方面,过激行为可能涉嫌侵犯平台名誉权,导致用户从“有理”变“无理”。正确的维权顺序应为:平台客服→平台投诉部门(如监察中心)→12315/消费者协会→法律途径,每一步都需保留书面记录。

3. 误区三:忽略“虚拟商品特殊性”,要求“全额退款+补偿”

部分用户认为“平台出错就该额外赔偿”,但虚拟商品的退款核心是“恢复原状”,而非“惩罚性赔偿”。例如,因平台故障导致会员延迟激活,用户可要求全额退款,但若已获得部分服务(如临时会员权益),额外补偿需基于平台政策,而非主观诉求。合理预期是退款成功的关键,避免因“贪多”导致协商破裂。

四、特殊场景应对:当“退款”遇到“棘手问题”

1. 会员服务“部分未使用”:如何争取最大化退款?

若会员权益部分未使用(如视频会员未观看特定内容、游戏会员未兑换道具),用户可提供“未使用清单”(如截图证明未解锁的权益),与平台协商“按比例退款”。例如,某游戏会员包含“皮肤兑换”“双倍经验”等5项权益,仅使用1项,可主张按4/5比例退款。此时,证据的颗粒度越细,退款成功率越高。

2. 平台“跑路”或“失联”:如何降低损失?

若卡盟平台突然关闭客服、无法访问,用户需立即采取行动:一是通过“国家企业信用信息公示系统”查询平台是否注销,二是联合其他受害者向公安机关报案(涉嫌诈骗),三是通过12315平台提交“企业失联”投诉,申请平台强制退款。此时,时间就是关键,越早行动,追回损失的可能性越大。

3. 第三方支付纠纷:如何证明“已支付未到账”?

若用户通过第三方支付(如微信、支付宝)购买会员,但平台未到账,可先通过支付平台的“交易投诉”功能提交证据(支付记录、聊天记录),申请“未收到货”退款。若支付平台判定用户胜诉,可直接追回款项;若判定平台胜诉,用户可凭支付平台的处理结果,向法院起诉平台违约。

五、退款之外:如何从源头避免“退款麻烦”?

与其事后退款,不如事前规避。对于卡盟会员购买,建议用户做到“三查”:查平台资质(是否有ICP备案、企业信用是否良好)、查用户评价(重点关注“退款难”“虚假宣传”等负面反馈)、查退款条款(明确冷静期、激活条件、退款比例等细节)。此外,优先选择“支持7天无理由退款”的平台,并使用官方支付渠道(避免直接转账至私人账户),从源头降低退款风险。

卡盟会员退款的核心,是“规则意识”与“证据思维”的结合。在数字消费时代,用户的权益保障不再仅靠平台自觉,更需要主动学习规则、留存证据、有序沟通。正确的退款操作,不仅是对自身权益的维护,更是对行业“重承诺、守规则”的倒逼。当每个消费者都能理性、规范地处理退款问题,虚拟商品交易市场才能真正走向“买得放心、退得安心”的良性循环。