卡盟充值成功却没到账?如何解决这一问题?在数字服务蓬勃发展的当下,卡盟作为虚拟商品交易的重要平台,其充值服务的稳定性直接关系到用户权益与平台信任度。然而,“充值成功却没到账”成为许多用户遭遇的高频痛点,不仅影响使用体验,更可能引发对平台可靠性的质疑。这一问题看似简单,实则涉及技术、流程、风控等多重因素,需要从根源剖析并系统解决。

卡盟充值未到账的常见成因:多维度问题交织

卡盟充值成功却没到账的现象,本质是支付指令与商品到账之间的信息链路出现断裂。从技术层面看,平台系统延迟是首要原因:当用户完成支付后,支付通道需向平台服务器同步支付成功信号,若因网络波动、服务器负载过高或接口协议兼容性问题导致信号传输延迟,平台系统未及时触发发货指令,就会出现“支付成功-订单状态异常-未到账”的断层。部分中小型卡盟平台为降低成本,采用分布式数据库但未做好数据同步机制,极易出现主从库数据不一致,导致订单信息未实时更新。

用户端操作失误同样不可忽视。部分用户在充值时因疏忽填错卡盟账号、商品ID或区服信息,导致平台发货至错误目标;或在网络切换过程中(如4G/5G/WiFi切换)完成支付,但支付回调因网络中断未成功传输至平台,用户却误以为支付完成。此外,第三方支付通道的故障也可能引发连锁反应:例如银行系统维护导致支付状态延迟反馈,或支付机构与平台之间的对账接口异常,造成“平台已收款-支付系统未确认”的假象。

风控拦截是另一隐蔽因素。卡盟平台常面临虚拟盗刷、恶意注册等风险,部分平台设置自动化风控规则,对短时间内高频充值、异地登录、异常支付金额的订单进行临时冻结,若风控模型不够精准,可能误伤正常用户订单,导致到账延迟甚至需人工审核。

快速定位问题:用户自查与平台响应的双向路径

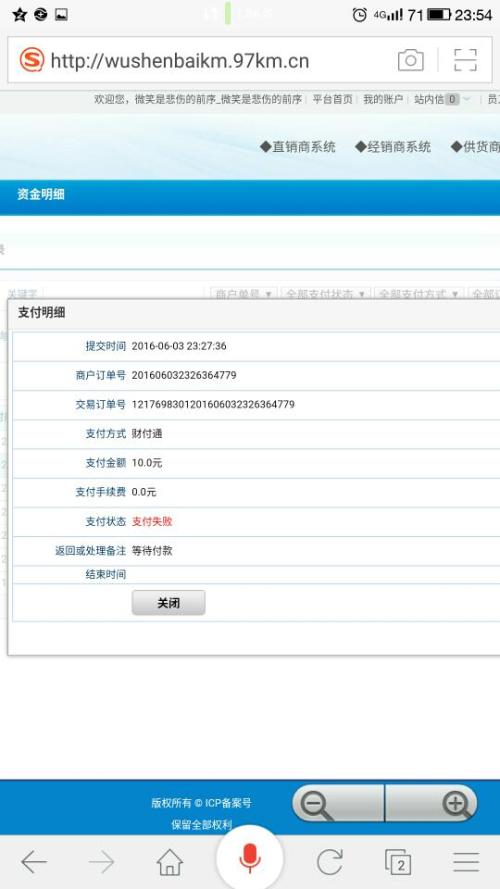

当遭遇卡盟充值成功却没到账时,用户需保持冷静,通过系统化步骤快速定位问题,而非盲目投诉。第一步是确认充值状态:登录卡盟平台查看订单中心,确认订单状态是否显示“已完成”或“已发货”,部分平台会提供第三方支付订单号,通过支付机构(如支付宝、微信支付)的交易详情核实支付状态,若支付成功但平台订单未更新,则大概率是平台系统问题。

第二步是核对充值信息。仔细检查填写的卡盟账号是否正确,尤其注意大小写、特殊符号及空格;确认商品类型(如游戏点卡、话费充值)与区服选择是否匹配,例如部分游戏卡盟需精确到“一区-电信服”,信息偏差会导致发货失败。同时回顾充值操作流程:是否在支付成功后立即关闭页面?是否收到平台发送的“发货成功”短信或站内信?若支付成功但无任何发货提示,可能是平台回调机制异常。

第三步是联系平台客服。优先选择平台官方客服渠道(如在线客服、工单系统),避免通过非官方链接或第三方中介沟通,信息泄露风险。向客服提供订单编号、支付时间、支付金额、第三方交易凭证等关键信息,要求平台核实后台日志——包括支付通道回调记录、系统发货时间戳、目标账号状态等。正规平台需在24小时内反馈核查结果,若客服推诿或拒绝提供详细信息,需警惕平台资质风险。

精准定位问题根源是解决卡盟充值未到账的关键前提,用户需避免“想当然”判断,例如将“支付成功页面”等同于“平台已发货”,而是通过多维度交叉验证缩小问题范围。

系统化解决方案:从技术优化到用户教育

解决卡盟充值未到账问题,需平台、用户、支付机构三方协同发力,构建“预防-监测-补偿”的闭环机制。

对平台而言,技术升级是核心。一方面,需优化系统架构,采用消息队列(如Kafka)处理支付回调请求,确保高并发场景下数据不丢失;建立主从数据库实时同步机制,通过 binlog 日志同步保障订单状态一致性;引入分布式事务(如TCC模式)协调支付与发货流程,避免“支付成功-发货失败”的原子性问题。另一方面,风控模型需向“精准化”升级,结合用户历史行为、设备指纹、IP地址等多维度特征,降低误拦截率,对疑似风险订单触发人工审核而非直接冻结,并建立“审核时效承诺”(如30分钟内完成)。

用户操作规范同样重要。建议用户优先选择有ICP备案、用户评价高、运营时长久的正规卡盟平台,避免使用“低价卡密”等非正规渠道;充值前关闭后台无关应用,确保网络环境稳定,支付完成后停留在结果页面直至看到“发货成功”提示;养成截图保存订单信息、支付凭证的习惯,便于后续维权。对于大额充值,可分拆为多笔小额测试,验证平台到账时效。

支付机构与平台的深度协作不可或缺。双方需建立实时对账系统,每日自动比对支付流水与平台发货记录,差异订单触发人工干预;制定应急预案,例如支付通道维护时提前通知平台,引导用户切换备用通道;开通“紧急处理通道”,对用户反馈的未到账订单,由支付机构优先核查资金流向,缩短问题解决周期。

长期预防:构建健康数字服务生态

卡盟充值未到账问题的彻底解决,离不开行业生态的规范化。当前,虚拟商品交易领域缺乏统一的服务标准,部分平台为追求流量压缩技术投入,导致用户体验参差不齐。行业协会可牵头制定《卡盟充值服务规范》,明确订单状态定义(如“支付成功”“已发货”“到账失败”等术语标准)、响应时效(如客服首次响应不超过2小时)、补偿机制(如未到账需按充值金额的120%补偿)等,推动行业从“野蛮生长”向“规范运营”转型。

用户权益意识的提升同样关键。需通过平台公告、用户协议等渠道普及充值流程风险点,引导用户主动规避操作失误;建立用户评价体系,对未到账订单的解决效率进行公开评分,倒逼平台提升服务质量。监管部门也应加强对虚拟商品交易平台的资质审核,对“跑路平台”“虚假充值”等行为严厉打击,净化市场环境。

卡盟充值服务的稳定性,本质是数字时代信任经济的微观体现。当用户每一次充值都能安全、及时到账,平台才能积累长期信任,行业才能实现可持续发展。解决“充值成功却没到账”的问题,不仅是技术层面的优化,更是对用户权益的尊重、对行业底线的坚守——唯有如此,虚拟商品交易才能真正成为数字生活的“加速器”而非“绊脚石”。