在数字消费时代,会员经济已成为平台变现的核心模式,无论是视频、音乐、电商还是游戏,“开通会员享特权”几乎成为用户享受服务的标配。然而,面对动辄每月数十元的会员费用,不少用户开始寻找“捷径”,各类“卡盟刷会员”平台应运而生——打着“低价”“折扣”“内部渠道”的旗号,宣称1折就能拿到各大平台的会员账号,甚至承诺“永久有效”。这种“薅羊毛”的方式真的能省下大把钱吗?背后又藏着哪些不为人知的风险?事实上,卡盟刷会员的“低价”本质是灰色产业链的产物,看似省钱实则暗藏多重陷阱,短期的小利可能换来远超会员费的成本,真正的“省钱之道”永远在合规与安全的边界之内。

一、“低价会员”的真相:灰色产业链的“成本转嫁”

卡盟之所以能提供远低于官方价格的会员,核心在于其背后运作的灰色逻辑——这些会员账号并非通过正规渠道获取,而是通过盗号、共享、漏洞利用甚至诈骗等非法手段“生产”出来的。具体来看,主要有三种模式:

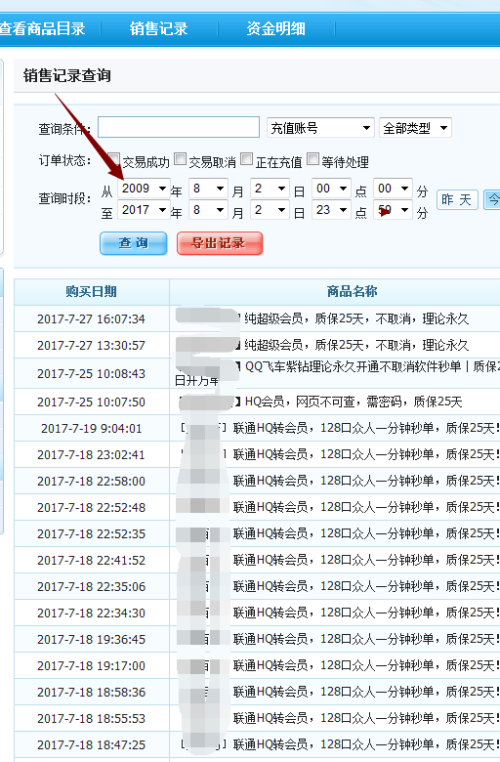

其一是“盗号转卖”。黑客通过恶意软件、钓鱼链接等手段盗取用户账号,或利用平台弱密码漏洞批量获取账号,再以低价在卡盟出售。这类账号虽然初始可能正常使用,但原账号主一旦找回或平台检测到异常,账号便会立即被封,购买者相当于“租用”了一个随时可能失效的“赃物”。

其二是“共享账号”。卡盟运营者通过破解或购买平台的“家庭共享”“多人共用”规则,将一个官方账号分售给数十甚至上百人。例如,某视频平台的官方家庭会员支持5人共享,卡盟可能将其拆分成20个“子账号”出售,每个子账号价格仅为官方的1/10。但平台的风控系统会检测异常登录(如多个设备异地同时登录),一旦触发限制,所有共享账号集体失效,用户最终落得“钱卡两空”。

其三是“虚假会员”或“临时权限”。部分卡盟利用技术手段生成“假会员链接”,诱导用户点击后看似开通了会员,实则是跳转到诈骗页面或植入木马;还有些通过平台漏洞获取临时权限,例如利用新用户免费试用漏洞批量注册,再用脚本延长试用期,这类会员往往几天内就会失效,且用户账号可能被平台永久封禁。

这些模式的共同特点是:成本极低,风险极高。卡盟的“低价”本质是将盗号、共享、漏洞等风险转嫁给消费者,消费者付出的“会员费”不过是灰色产业链的“入场券”,真正的代价远超金钱本身。

二、“能省大钱”?短期小利与长期风险的失衡

许多用户选择卡盟刷会员,核心算盘是“省下大钱”——以原价1/3甚至1/10的价格获得会员,一年下来能省下数百元。但这种“省钱”逻辑建立在“风险为零”的假设上,现实却完全相反。

首先,账号安全与财产风险远超会员费本身。盗号获取的账号往往绑定了原主的支付信息、身份证等敏感数据,购买者使用时可能被恶意扣费;共享账号则可能遭遇“账号劫持”,登录者通过修改密码、绑定支付工具等方式盗取资金。曾有案例显示,用户通过卡盟购买“共享视频会员”,结果账号被他人用于注册网贷平台,最终背负债务;更有甚者,卡盟平台本身就是诈骗工具,收钱后直接拉黑用户,维权无门。

其次,会员服务的“缩水”与“中断”让“省钱”变成“浪费”。即使是“短期有效”的会员,也常常无法享受完整权益。例如,电商平台的“PLUS会员”本应包含免邮券、专属折扣等,但卡盟提供的会员可能因账号异常被限制部分功能;游戏会员则可能因账号共享导致装备丢失、角色被封。用户花了钱,却只体验了“半会员”,本质上是一种消费欺诈。

最后,法律风险被严重低估。根据《刑法》第253条,侵犯公民个人信息罪可处三年以下有期徒刑或拘役;第285条,非法获取计算机信息系统数据罪最高可处七年有期徒刑。购买盗号账号、利用漏洞获取会员,本质上是在参与灰色产业链,一旦被追究,可能面临罚款甚至刑事责任。为了省下几十元会员费,赌上个人信用与自由,显然是得不偿失。

三、用户为何“明知山有虎,偏向虎山行”?需求与认知的错位

卡盟刷会员屡禁不止,背后是用户对“高会员费”的抵触与“贪小便宜”的心理作祟,但更深层次的原因,是平台会员体系与用户需求的错位。

一方面,官方会员价格“虚高感”催生替代需求。当前许多平台的会员定价脱离用户实际使用价值,例如某视频平台月度会员30元,但用户每周仅看1-2次剧,全年花费360元却只用了几十小时,“性价比”自然让用户产生抵触。而卡盟的“低价”恰好击中了这种“心理阈值”,让用户觉得“即使失效,损失也不大”。

另一方面,用户对风险的认知存在“侥幸心理”。多数用户认为“我只是买账号,又不是盗号”,忽视了账号背后的非法来源;还有人觉得“平台不会那么严,说不定能用很久”,这种“赌一把”的心态让卡盟有了生存空间。但事实上,随着平台风控系统的升级(如人脸识别、设备指纹、行为分析),盗号和共享账号的“存活率”已大幅下降,很多用户购买后甚至用不到一周就失效。

四、真正的“省钱之道”:在合规与价值间找到平衡

与其冒险在灰色地带“薅羊毛”,不如回归消费本质——通过正规渠道选择真正有价值的会员服务,才是长久的“省钱”逻辑。

首先,善用官方优惠与活动。几乎所有平台都会针对新用户、老用户、学生群体推出折扣,例如视频平台的“首月1元”、电商平台的“年卡比月卡更划算”、音乐平台的“连续包月立减”。这些官方优惠虽然不如卡盟“夸张”,但安全可靠,且能享受完整权益。

其次,选择“轻量化”会员组合。用户可根据实际需求拆分会员服务,例如只看某部剧就买单月会员,听歌就选“免费+广告”模式,而非盲目购买“全平台通吃”的大会员。这种“按需付费”的方式,既能降低成本,又能避免资源浪费。

最后,警惕“低价陷阱”,树立理性消费观。会员服务的本质是为“便利”和“特权”付费,而非“免费午餐”。当价格远低于市场正常水平时,背后往往隐藏着风险。真正的省钱,是用合理的价格换取确定的价值,而非用不确定的风险换取短暂的“小利”。

卡盟刷会员的“低价”像一面镜子,照出了数字消费时代用户的焦虑与欲望——既想享受会员特权,又不愿承担合理成本。但任何脱离合规与安全的“省钱”,本质上都是对自身权益的透支。在会员经济日益成熟的今天,平台需要优化定价与服务,用户更需要理性消费:真正的“省钱”,永远走在光明正大的道路上。