卡盟刷会员安全吗?为何要用密码才能操作?这是许多用户在接触第三方充值平台时最直接的疑问。随着互联网经济的快速发展,各类会员服务已成为平台用户粘性的核心载体,而“刷会员”作为一种低成本获取会员的灰色手段,逐渐衍生出以“卡盟”为代表的第三方产业链。然而,这种看似便捷的操作背后,安全风险与机制设计的矛盾始终存在。要解答这两个问题,需从卡盟的运作逻辑、安全风险本质及密码操作的技术与管理价值三个维度展开深度剖析。

一、卡盟刷会员:非官方渠道的“低价诱惑”与灰色属性

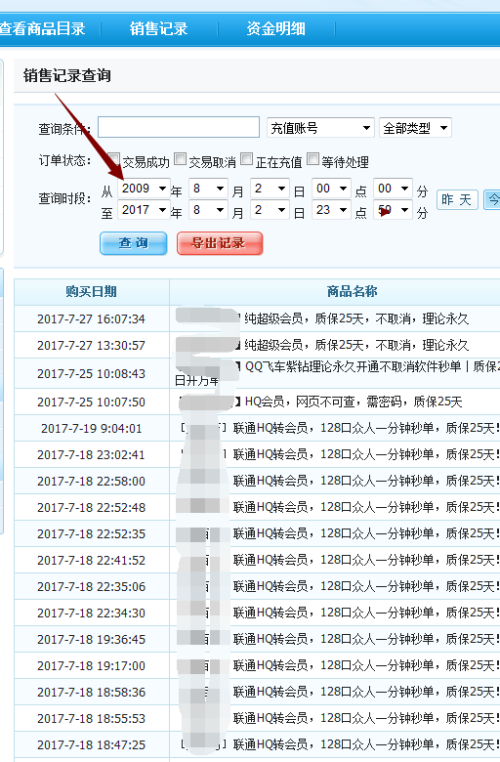

卡盟,本质上是一个聚合上游资源(如盗版数据库、漏洞接口、批量账号)与下游需求(个人用户、小代理)的第三方充值平台。其核心运作模式是通过批量采购或非法获取各类平台的会员账号(如游戏、视频、电商等),以远低于官方价格的折扣转售给用户,用户通过卡盟提供的工具或接口,实现“刷会员”——即短时间内为指定账号添加会员权限。这种模式的吸引力在于“低价”与“效率”,但非官方属性决定了其天然的安全隐患。

首先,卡盟的资源来源往往游走在法律与平台规则的边缘。部分卡盟通过破解平台系统、盗取用户账号、或与内部人员勾结获取会员资源,这些行为直接违反了《网络安全法》与各平台的用户协议。用户在使用这类服务时,本质上是在参与一场“风险共担”的游戏:既可能获得低价会员,也可能因资源非法导致自身账号被封禁、个人信息泄露,甚至面临法律追责。其次,卡盟平台的自身监管能力薄弱,缺乏官方背书的信用机制,用户资金安全完全依赖于平台自律,而跑路、卷款、虚假发货等问题在行业内屡见不鲜。

二、卡盟刷会员的安全风险:从账号到资金的多重威胁

“卡盟刷会员安全吗?”的答案,需从用户视角拆解其面临的具体风险。这些风险并非单一存在,而是相互交织,形成“安全陷阱”。

账号安全是首当其冲的威胁。卡盟刷会员通常需要用户提供目标账号的登录信息(部分平台仅需UID),而卡盟后台可能记录这些信息。一旦平台内部出现数据泄露或恶意员工倒卖信息,用户的账号便可能被盗用,导致财产损失(如游戏装备、虚拟货币)或隐私暴露(如聊天记录、消费数据)。更常见的是,部分卡盟在“刷会员”过程中会植入木马程序或钓鱼插件,用户在操作时可能触发恶意代码,导致设备被控制,个人信息进一步扩散。

资金安全同样不容忽视。卡盟交易多通过第三方支付平台或私下转账完成,缺乏官方交易担保机制。用户支付费用后,可能面临平台“已发货但不实际到账”“短暂到账后平台回收权限”等套路。更有甚者,部分卡盟以“低价会员”为诱饵,诱导用户预充值,随后直接卷款跑路,由于交易记录不完整,用户维权难度极大。

法律与合规风险是隐性但致命的威胁。用户刷会员的行为,本质上是协助卡盟完成对平台规则的规避。若平台认定用户“恶意刷会员”,轻则封禁账号、限制功能,重则可能依据用户协议追究法律责任。尤其当卡盟涉及非法经营、侵犯著作权等犯罪行为时,用户作为“下游参与者”,虽未必直接承担刑事责任,但可能面临行政处罚或信用受损。

三、密码操作:安全机制与责任边界的“双刃剑”

“为何要用密码才能操作?”这一问题,需从卡盟平台的技术逻辑与管理需求两个层面理解。密码操作并非简单的“安全验证”,而是卡盟在灰色地带中构建的“最小化风险屏障”。

从技术层面看,密码是身份验证的基础手段。卡盟平台要求用户输入密码,核心目的是确认“操作者为账号本人”,避免他人恶意盗用账号进行刷会员操作。例如,当用户在卡盟后台选择“为A账号刷30天会员”时,系统会要求用户输入A账号的登录密码,这一步骤能防止账号被盗后刷会员导致资源浪费或纠纷。同时,密码操作与日志记录绑定,平台可追溯“谁在何时操作了哪个账号”,一旦出现问题,可通过密码日志确认责任方——尽管这种追溯在非法平台中可能流于形式,但至少在机制层面为“责任划分”提供了依据。

从管理层面看,密码操作是卡盟平台“风险转嫁”的工具。卡盟作为非官方平台,其资源合法性、服务稳定性均存疑,而密码操作将“安全责任”部分转移给用户:用户需自行保管密码,若因密码泄露导致损失,平台可推卸责任。此外,密码支付环节(如刷会员需额外支付密码确认)能降低平台被“恶意下单”的风险,减少因虚假交易产生的资源浪费。但这种管理逻辑本质上是“将风险留给用户”,平台自身并未建立真正的安全防护体系。

值得注意的是,密码操作的安全效果是有限的。一方面,卡盟平台本身可能存在密码存储漏洞(如明文存储密码),导致用户密码被轻易窃取;另一方面,钓鱼攻击、社工诈骗等手段可轻易骗取用户密码。因此,密码操作仅是“基础验证”,而非“安全保障”。

四、理性看待卡盟刷会员:安全与成本的博弈

卡盟刷会员的“安全密码”问题,本质上是用户对“低价”的追求与对“安全”的需求之间的矛盾。密码操作是卡盟在灰色产业链中构建的“最小合规性”措施,它无法从根本上解决平台非法、资源盗用等问题,但能在技术层面降低部分操作风险。对于用户而言,需清醒认识到:卡盟刷会员的安全性,本质上取决于平台的可信度与用户自身的风险意识,而密码操作只是这道安全防线中的“第一道关卡”,而非全部。

若用户因特殊需求选择使用卡盟,需做好三重防护:一是选择运营时间较长、用户评价相对稳定的平台(尽管无法保证绝对安全,但可降低“跑路”风险);二是使用独立且复杂的密码,避免与常用账号密码重复;三是开启设备安全防护(如杀毒软件、二次验证),减少密码泄露的可能性。但更重要的建议是:优先通过官方渠道获取会员服务,虽然价格较高,但能保障账号安全、服务质量与合法权益。

卡盟刷会员的安全问题,折射出互联网经济中“灰色需求”与“安全底线”的永恒博弈。密码操作作为卡盟平台的核心机制,既是技术层面的必要验证,也是管理层面的风险转嫁工具。但用户需明白:没有任何密码能完全弥补非法渠道的安全漏洞,真正的安全,永远建立在合法合规与风险自控的基础之上。在会员服务的选择上,平衡成本与安全,才是对自身数字资产最负责任的态度。