网约车司机抢单,从来不是一场轻松的游戏。高峰时段屏幕上订单闪烁如星,手指快速划过却总与“已抢完”失之交臂;平峰时段空驶率居高不下,油费与时间成本在等待中悄然流失。在这样的行业痛点下,“卡盟”悄然成为司机圈的热词——各类声称能“助力抢单”“提高成功率”的卡盟工具或社群层出不穷,甚至有人宣称“加入卡盟,抢单成功率提升50%”。但剥开营销话术的迷雾,卡盟真的能成为司机的“抢单神器”吗?其背后隐藏的逻辑、规则与风险,远比“成功率提升”四个字复杂得多。

卡盟:从游戏圈到网约车场的“协同工具”

“卡盟”一词并非网约车行业原生,其雏形源于游戏圈,指玩家通过联盟共享资源、协同作战的组织。在网约车领域,卡盟的核心逻辑同样围绕“协同”展开:它可以是司机自发建立的微信群、QQ群,也可以是带有数据共享功能的第三方小程序,甚至部分卡盟会接入第三方API接口,实现订单信息的实时同步。简单来说,卡盟试图解决的核心问题是:单个司机信息获取有限,而群体协作能打破信息壁垒——当一个司机在某个区域抢到订单后,卡盟会实时推送该区域的订单密度、类型(短途/长途)、预估接单时间等数据,帮助其他司机快速判断是否“值得进入”该区域。

这种模式的理论基础在于“概率优化”。网约车平台的派单本质上是算法与司机的博弈:算法基于距离、热度、司机评分等因素派单,而司机依赖经验和直觉抢单。卡盟则试图通过群体数据,为司机提供“算法视角”的补充——比如某区域连续出现3个长途订单,卡盟会标记为“高价值区”,司机可提前前往等候;反之,若某区域订单被频繁抢光但接单后很快陷入空驶,卡盟会提示“低效循环”,避免司机盲目扎堆。

“提高成功率”?卡盟的短期价值与真实逻辑

卡盟是否真的能提高抢单成功率?从短期局部来看,确实存在一定效果。以北京国贸、上海陆家嘴等高需求区域为例,部分加入成熟卡盟的司机反馈:“以前靠自己瞎闯,可能半小时抢不到单;现在群里有人实时播报‘东三环有3个机场单’,过去10分钟就能接到一单。”这种效果源于两个核心机制:信息差消除与区域聚焦。

信息差消除是关键。网约车平台的订单信息对单个司机是“单向透明”的——司机只能看到自己附近的订单,却无法判断整个区域的供需分布。而卡盟通过群体共享,相当于构建了一个“分布式订单雷达”:司机A在朝阳抢到一个单,会立刻在群里反馈“朝阳CBD刚结束一个单,附近可能有空挡”,司机B则可根据此信息调整位置,避免在已饱和的区域空等。这种“经验共享”本质上是对平台算法“黑箱”的逆向破解,让司机的抢单决策从“盲猜”转向“有据可依”。

区域聚焦则提升了单位时间内的接单概率。当卡盟引导多个司机向同一高价值区域集中时,虽然短期内竞争加剧,但平台的“热区派单逻辑”会优先向该区域倾斜——算法检测到某区域司机密度与订单需求匹配度提升,会加速派单速度。这形成了一个正向循环:司机越集中,订单派发越快;订单派发越快,吸引的司机越多。对于愿意接受“局部竞争”的司机而言,这种模式确实能在短时间内提升“抢到单”的概率。

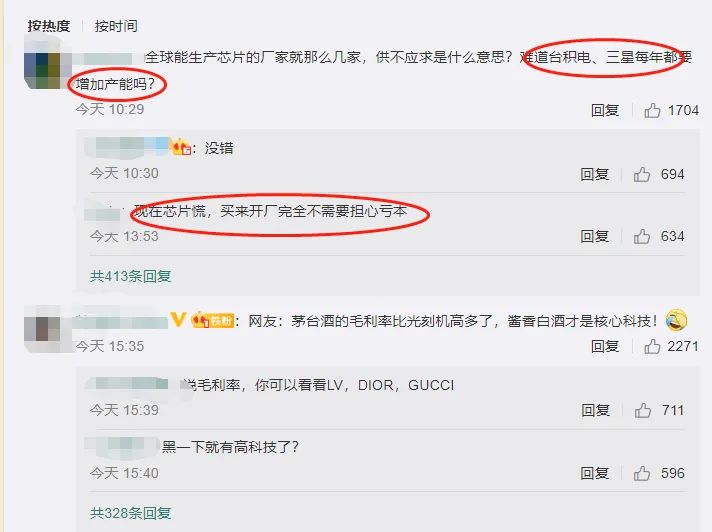

但需要明确的是,这种“成功率提升”具有明显的局部性与时效性。它依赖于特定场景(如高峰时段、高需求区域),且无法改变平台整体的订单总量。当所有司机都加入卡盟,信息差消失,竞争反而会从“区域间”转向“区域内”,卡盟的价值也会随之衰减——就像所有玩家都掌握了游戏攻略,攻略本身便不再是优势。

隐藏的代价:卡盟背后的规则风险与效率陷阱

尽管卡盟在短期内能带来“成功率提升”的错觉,但其背后隐藏的风险与效率陷阱,往往被司机群体忽视。首当其冲的是平台规则合规性问题。几乎所有网约车平台的司机协议中都明确规定:“禁止通过第三方工具或社群协同抢单,不得扰乱平台派单秩序。”卡盟的实时信息共享、区域集中等操作,本质上是对平台算法派单机制的“人为干预”,一旦被平台识别,轻则功能封禁,重则可能导致账号降权甚至永久封禁。某头部网约车平台的内部人士透露:“我们有专门的算法检测异常抢单行为,比如多个账号在同一时间频繁切换区域、订单响应时间高度同步等,这些都可能是卡盟的特征。”

更深层的陷阱在于效率的内卷化。卡盟的协同本质是“零和博弈”——一个司机抢到的订单,可能是另一个司机错过的机会。当所有司机都依赖卡盟信息“扎堆”时,原本分散的竞争被压缩到特定区域,导致“僧多粥少”的局面加剧。例如,某城市通过卡盟引导100名司机前往机场接单,但实际需求只有50单,最终仍有50名司机空驶而归,看似“成功率提高”的群体,整体空驶率反而上升。这种“内卷”不仅没有提升行业效率,反而增加了司机的运营成本。

此外,卡盟的信息准确性也存在天然缺陷。司机在群内反馈的订单信息可能存在滞后、夸大甚至虚假——比如个别司机为了吸引同行进入某区域,可能谎称“有大量优质订单”,导致其他司机白跑一趟。而部分付费卡盟提供的“数据预测”,本质上是对历史数据的简单统计,难以应对平台的动态调价算法和突发需求变化,其参考价值有限。

行业博弈:卡盟是“解决方案”还是“过渡产物”?

卡盟的兴起,本质上是网约车行业发展到一定阶段的必然产物:平台算法日益复杂,司机话语权减弱,而个体司机在信息不对称的竞争中,只能通过抱团寻求生存空间。但从行业长远来看,卡盟更像是“过渡产物”,而非真正的解决方案。

一方面,平台与卡盟的“猫鼠游戏”将持续升级。随着平台算法对异常行为的检测能力增强,卡盟的生存空间会被不断压缩。例如,某平台已试点“动态订单池”机制,订单不再固定显示在某个区域,而是根据司机实时位置动态派发,这种“去中心化”派单模式,会让卡盟的“区域聚焦”策略失效。

另一方面,司机对卡盟的依赖,反而可能削弱其自身能力。长期依赖卡盟信息,会让司机丧失对区域需求的独立判断能力——当卡盟信息出错或失效时,他们反而比未加入卡盟的司机更迷茫。真正优秀的司机,终究需要回归对城市交通规律、用户出行习惯的深度理解,而非依赖外部工具的“捷径”。

回归本质:抢单成功率的“钥匙”不在卡盟,而在自身

卡盟能否提高网约车抢单成功率?答案是:在特定场景下,它能通过信息协同带来短期局部提升,但这种提升是有限的、暂时的,且伴随着合规风险与效率陷阱。真正决定抢单成功率的,从来不是工具,而是司机对平台规则的理解、对区域需求的判断,以及对自身运营效率的优化。

对于司机而言,与其沉迷于卡盟的“成功率神话”,不如回归基本功:研究平台的派单逻辑(如高峰时段的“热力优先”、平峰时段的“距离优先”),熟悉不同区域的出行规律(如住宅区早高峰需求强、商圈晚高峰需求强),优化接单策略(如合理设置“自动接单”条件,避免无效抢单)。这些“笨办法”或许不如卡盟来得“高效”,却能带来更稳定、更可持续的收益。

网约车行业的竞争,从来不是“工具的竞争”,而是“人的竞争”。卡盟的出现,只是行业转型期的一个缩影,真正的破局之道,始终在于个体与平台的良性互动,在于对行业本质的深刻理解。当司机不再试图“破解”算法,而是学会与算法共舞时,抢单成功率自然会水到渠成。