卡盟卡冻结了怎么算好?这个问题背后,是无数虚拟商品交易用户对“安全”与“效率”的双重焦虑。在卡盟这个以虚拟点卡、游戏充值、话费充值为核心的交易生态中,“冻结”并非单纯的“不能用”,而是系统对异常交易的响应机制。但为何有些冻结能被用户理解并接受,有些却引发投诉与信任崩塌?答案的核心,始终绕不开“稳定性能”这一底层逻辑——稳定性能不是“不冻结”,而是“如何科学冻结并快速恢复”,这才是判断卡盟卡冻结后“算不算好”的黄金标准。

卡盟卡冻结的本质:风险控制的“双刃剑”

卡盟卡作为虚拟商品流通的载体,其交易链条涉及上游供应商、中游平台、下游用户等多方角色,天然存在盗刷、洗钱、恶意退款等风险。冻结,本质上是平台通过技术手段对异常交易进行拦截的“安全阀”。但问题在于,风控系统的“一刀切”往往误伤正常用户:比如同一IP短时间内多次充值被判定为“刷单”,用户频繁修改收货地址被标记为“可疑交易”,甚至平台系统升级时的临时冻结,都可能让用户陷入“卡密失效、维权无门”的困境。

此时,“稳定性能”的价值便凸显出来。真正的稳定性能,不是追求“零冻结”的虚假繁荣,而是构建“精准识别-快速响应-透明处理-高效恢复”的闭环能力。例如,某头部卡盟平台通过AI算法区分“正常批量采购”(如网吧老板集中充游戏点卡)与“异常盗刷行为”(短时间内不同账户使用相同支付来源),将误冻率控制在0.5%以下,并在冻结后10分钟内通过短信+APP推送向用户说明原因及预计解冻时间——这种“有温度的冻结”,才是用户眼中的“好冻结”。

稳定性能的核心维度:从“技术底座”到“服务体验”

判断卡盟卡冻结是否“算好”,需从三个维度拆解稳定性能的含金量,而技术能力是这一切的基石。

技术底座的稳定性:风控系统的“精准度”与“容错率”

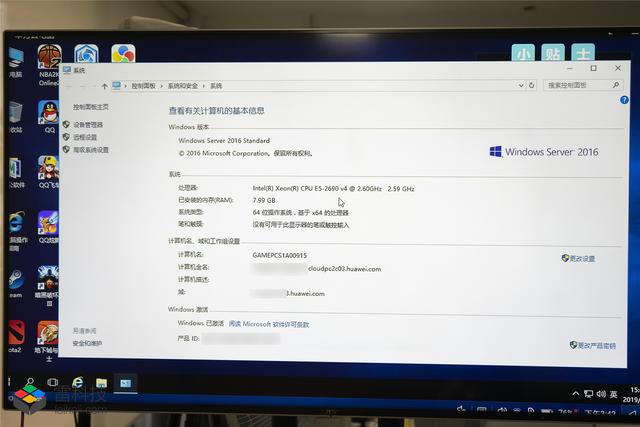

虚拟商品交易的高并发特性(如节假日充值高峰),要求风控系统具备实时处理海量数据的能力。若系统性能不足,可能导致两种极端:要么风控滞后,让盗刷行为得逞;要么过度敏感,将正常交易误判为异常。例如,某中小卡盟平台在“618”大促期间因服务器负载不足,风控规则出现逻辑混乱,导致30%的正常充值订单被冻结,用户投诉量激增。反观行业领先平台,通过分布式架构与边缘计算技术,将风控响应时间压缩至毫秒级,即使单节点故障,也能自动切换至备用节点,确保交易链路不中断——这种“高可用性”的技术底座,是稳定性能的第一道防线。

风控逻辑的稳定性:规则透明与动态优化

用户对冻结的抵触,往往源于“不明不白”。若平台风控规则像“黑箱”,用户无法理解为何自己的交易被冻结,信任便会崩塌。真正的稳定性能,要求风控逻辑具备“透明性”与“进化性”。例如,某平台在用户协议中明确列出“触发冻结的10种场景”(如支付账户异常、收货信息频繁变更等),并允许用户通过后台查看冻结原因;同时,风控模型每周根据最新交易数据迭代优化,将“正常用户误判率”持续降低。这种“规则可预期、系统可进化”的逻辑稳定性,让用户在冻结时能理性判断:“这是我的问题,还是平台的问题?”

服务响应的稳定性:从“冻结”到“解冻”的“最后一公里”

冻结后的处理效率,直接决定用户对“稳定性能”的感知。若用户提交解冻申请后,需等待48小时人工审核,或客服只会机械回复“请耐心等待”,再好的技术也难以挽回信任。而稳定的服务响应,需要建立“自动化+人工”的协同机制:对于明确误冻的订单,系统自动触发解冻并补偿用户(如赠送小额卡密);对于复杂情况,客服团队需在30分钟内介入,通过实时调取交易日志、用户历史数据等,给出清晰处理方案。某平台数据显示,其“冻结-解冻”平均时长为2小时,用户满意度达92%——这种“快速响应+人性化处理”的服务稳定性,才是稳定性能的最终落脚点。

行业痛点:当“稳定性”让位于“短期利益”

当前卡盟行业在稳定性能上普遍存在三大痛点,制约着“好冻结”的普及。

其一,重营销轻技术,风控投入“蜻蜓点水”

部分卡盟平台为追求快速扩张,将资源集中在拉新补贴、渠道推广上,对风控系统的投入不足。例如,某平台使用开源风控框架未做深度定制,导致对“虚拟币支付”“代理分销”等新型交易场景的识别能力薄弱,盗刷事件频发。这种“用风险换增长”的模式,看似短期提升了交易量,实则埋下稳定性隐患——一旦大规模冻结发生,用户流失将不可逆。

其二,合规与效率的“伪平衡”,导致“一刀切”冻结

随着监管趋严,卡盟平台需落实“实名认证”“交易溯源”等要求,部分平台为简化合规流程,选择“宁可错杀一千,不可放过一个”的粗暴策略。例如,某平台要求所有用户上传身份证才能解冻,即使小额充值用户也需经历繁琐审核——这种“以合规之名行懒政之实”的做法,本质上是对稳定性能的误解:真正的合规,应是技术手段与制度设计的结合,而非牺牲用户体验的“简单粗暴”。

其三,用户教育缺位,加剧“冻结焦虑”

多数用户对卡盟交易的风险认知不足,认为“付了钱就必须立刻到账”,对平台的正常风控行为缺乏理解。例如,用户使用境外支付账户充值国内游戏点卡,因外汇管制规则被冻结,却反诉平台“故意刁难”。这种认知偏差,既与用户教育缺失有关,也与平台未建立“风险前置提醒”机制(如支付前提示“该支付方式可能触发风控”)——稳定性能不仅是技术问题,更是“用户-平台”的风险共治问题。

构建“稳定性能”生态:平台、用户与监管的协同

要让卡盟卡冻结从“痛点”变为“信任点”,需从平台、用户、监管三方协同发力,将稳定性能打造成行业核心竞争力。

对平台:技术投入与用户体验“两手抓”

平台需将稳定性能提升至战略高度:在技术端,加大对风控算法、服务器架构、数据加密的投入,构建“事前预警-事中拦截-事后追溯”的全链路风控体系;在服务端,建立“用户友好型”冻结处理机制,如解冻进度实时查询、误冻补偿自动化、客服响应标准化;在规则端,通过用户教育让用户理解“合理冻结是安全屏障”,而非“平台限制消费”。

对用户:主动适配规则,降低冻结风险

用户也需提升风险意识:选择正规卡盟平台(具备ICP备案、支付牌照),避免使用来路不明的“低价卡密”;保持账户信息一致性(如收货手机号、支付账户长期固定),减少因信息异常触发的风控;遇到冻结时,优先通过平台官方渠道提交申诉,并提供完整交易凭证,而非通过第三方投诉渠道激化矛盾。

对监管:引导“精准监管”,避免“一刀切”

监管部门需在合规与效率间找到平衡点:对卡盟平台的风控能力制定行业标准(如误冻率上限、解冻响应时长),引导行业从“被动合规”转向“主动风控”;同时,打击利用“冻结”进行恶意扣款、跑路等违法行为,保护用户合法权益。唯有“监管有尺度、平台有担当、用户有理性”,才能让稳定性能真正成为卡盟行业的“护城河”。

结语:稳定性能,是卡盟卡信任的“隐形锚点”

卡盟卡冻结了怎么算好?答案早已写在用户体验里:当冻结不再意味着“维权无门”,而是“有理有据、快速解决”;当平台不再追求“零冻结”的虚假安全,而是用稳定性能构建“精准风控+人性服务”的信任闭环——这才是虚拟商品交易生态该有的样子。在这个以“速度”和“效率”为标签的时代,稳定性能或许不是最显眼的卖点,却是卡盟平台留住用户、赢得市场的“隐形锚点”。毕竟,用户要的从来不是“永不冻结”,而是“冻结后,依然能感受到平台的靠谱与温度”。