卡盟同款APP真的靠谱吗?揭秘热门平台!随着虚拟商品交易的爆发式增长,各类“卡盟同款APP”如雨后春笋般涌现,打着“官方同步”“低价折扣”的旗号吸引大量用户。然而,这些声称与卡盟平台(虚拟商品交易聚合平台)功能同款的软件,究竟是用户的省钱神器,还是暗藏陷阱的“伪创新”?其核心争议始终围绕“靠谱性”展开——安全合规、服务质量、用户体验三大维度,共同构成了用户判断的关键坐标。

卡盟同款APP的运作逻辑:“同款”背后的信息差游戏

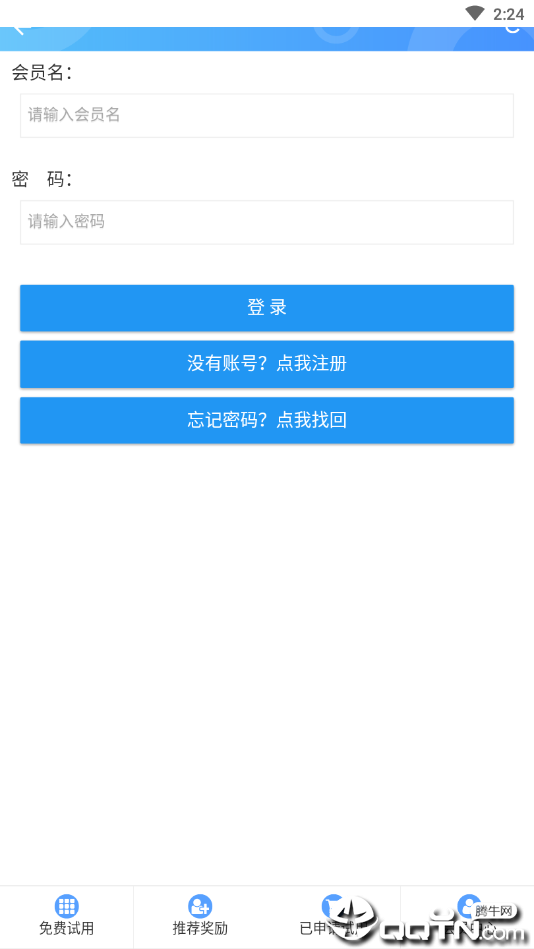

要判断卡盟同款APP是否靠谱,首先需厘清其运作模式。卡盟平台本身作为虚拟商品的“中间市场”,整合了游戏点卡、话费充值、虚拟装备等供应商资源,用户通过平台购买商品后,由第三方商家完成发货。而“卡盟同款APP”则分为两类:一类是模仿卡盟界面与功能的独立软件,另一类是声称与卡盟“数据同步”的第三方客户端。前者通过UI设计让用户误以为“官方正品”,后者则利用“同步”概念暗示货源可靠,本质上都是利用用户对卡盟的认知差,构建“低价+便捷”的虚假吸引力。

这类APP的核心盈利逻辑,在于以低于卡盟平台的手续费或佣金吸引商家入驻,同时以“跳过中间商”的低价吸引用户下单。但问题在于,虚拟商品的交易链条中,“信任”是最脆弱的一环。当APP脱离卡盟的监管体系,商家资质、商品来源、售后保障均处于“黑箱状态”,用户权益难以得到有效保障。“同款”二字在此更像是营销话术,而非功能对等的承诺——真正的卡盟平台具备商家审核、交易担保、纠纷仲裁机制,而多数同款APP仅是简单的商品展示与跳转工具,核心服务能力完全缺失。

靠谱性核心争议:安全与合规性的双重拷问

用户最关心的“靠谱性”,首当其冲体现在安全与合规层面。卡盟同款APP的安全风险主要集中在三方面:数据隐私、支付安全、法律合规。

数据隐私方面,部分同款APP在注册时过度索取用户信息,甚至要求通讯录、短信权限,却未明确说明用途。曾有用户反馈,使用某“卡盟同款充值APP”后,频繁收到诈骗短信,怀疑个人信息被非法收集或贩卖。虚拟商品交易涉及账户、密码等敏感数据,一旦APP的加密机制薄弱,极易成为黑客攻击的目标,导致用户账号被盗、财产损失。

支付安全则更需警惕。正规卡盟平台通常支持第三方担保支付,确认收货后资金才打给商家,而部分同款APP直接引导用户通过私人转账、不明支付渠道完成交易,一旦商家跑路或商品无效,用户维权无门。更有甚者,利用“低价充值”诱导用户点击钓鱼链接,盗刷银行卡。这些行为已超出“服务不到位”的范畴,涉嫌违法,但用户在“贪图便宜”的心理下,往往忽视了背后的法律风险。

法律合规性是另一重硬伤。卡盟平台本身需具备《增值电信业务经营许可证》等资质,而多数同款APP开发者并未取得相关许可,属于“无证经营”。根据《电子商务法》,电子商务经营者应当依法办理市场主体登记并履行纳税义务,但部分同款APP通过个人账户收款、逃避监管,不仅扰乱市场秩序,也让用户面临交易纠纷时难以找到责任主体。当用户权益受损时,起诉的对象可能只是一个无法追溯的“空壳公司”,最终维权成本远高于商品本身价值。

服务质量与用户体验:从“低价诱惑”到“售后无门”的落差

即便部分卡盟同款APP在安全与合规上“打擦边球”,用户最直接的体验仍落在服务质量上。与卡盟平台成熟的商家管理体系相比,同款APP的商家入驻门槛极低,甚至无需资质审核,导致商品质量参差不齐、虚假宣传频发。

例如,某“游戏点卡同款APP”声称“9折充Q币”,实际到账面值不足,且客服长期无人响应;还有用户反映,购买的“游戏装备”到账后无法使用,商家以“系统延迟”为由推诿,最终APP直接下线,投诉无门。卡盟平台通过商家评级、用户评价、交易仲裁等机制构建信用体系,而同款APP缺乏这些约束,商家“一锤子买卖”后换个APP名称重新开业,用户则成为永远的“韭菜”。

此外,功能缺失也是用户诟病的重点。正规卡盟平台支持订单跟踪、自动充值、售后工单等完整服务流程,而同款APP往往仅保留“下单-付款”两个核心功能,一旦出现问题,用户连基本的售后渠道都无法找到。有用户无奈表示:“花10块充了50块话费,APP显示‘充值成功’,但运营商那边没记录,找客服直接被拉黑,这钱等于白送。”

行业乱象的根源:用户认知与监管滞后的双重矛盾

卡盟同款APP的泛滥,本质上是用户需求与行业乱象的畸形产物。一方面,虚拟商品用户对价格高度敏感,“低价充值”“折扣优惠”是核心驱动力;另一方面,部分用户对虚拟交易的风险认知不足,认为“APP能下载就能用”,忽视了平台资质与监管机制。

监管层面则存在滞后性。虚拟商品交易种类繁多、更新迭代快,监管部门难以及时制定针对性规范,而同款APP开发者往往通过“技术中立”的借口规避责任,声称“仅提供信息服务”,实则深度参与交易环节。这种“灰色地带”的存在,让不法分子有机可乘,也导致“劣币驱逐良币”——真正想提供服务的正规APP,反而因合规成本高、用户信任度低难以生存。

用户避坑指南:理性判断“靠谱”的三大标准

面对纷繁复杂的卡盟同款APP,用户需建立“靠谱性”的判断标准,避免因小失大。首先,核查资质是底线:正规平台会在官网公示《增值电信业务经营许可证》《ICP备案》等信息,用户可通过工信部官网查询真伪,对于无法提供资质的APP,直接避坑。其次,验证交易机制:选择支持第三方担保支付、订单可追溯的平台,拒绝私人转账、不明支付渠道。最后,参考用户评价:重点关注近期、差评中的“售后问题”“虚假充值”等关键词,警惕刷好评的虚假宣传。

卡盟同款APP的“靠谱性”从来不是“低价”能衡量的,而是建立在安全合规、服务保障、信用透明的基础之上。 虚拟商品交易的本质是“信任经济”,用户在追求优惠的同时,更需擦亮双眼——当“同款”成为逃避监管的借口,“低价”背后隐藏的可能是无法承受的损失。唯有选择正规渠道、拒绝侥幸心理,才能让虚拟商品交易真正回归“便捷、安全”的本质。