卡盟有钱却说余额不足,怎么回事儿呢?这是许多虚拟商品交易用户常遇到的困惑——明明账户余额显示着可观的数字,却在发起支付时被系统提示“余额不足”,这种“账面有钱却花不出去”的矛盾,背后往往隐藏着平台资金管理逻辑、系统规则设计以及用户操作习惯的多重博弈。要解开这个谜团,需深入卡盟平台的底层运作机制,从资金流转的“时间差”“冻结规则”“风控逻辑”等维度拆解其本质。

余额显示与实际可用资金的“时间差”

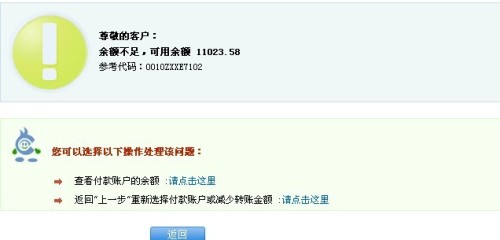

卡盟平台的余额动态,本质上是“名义余额”与“可用余额”的叠加。用户看到的“有钱”,通常是账户的“名义余额”,即包含所有已入账但未完成流转的资金;而实际支付时系统校验的,是“可用余额”,即扣除冻结、待结算、未确认到账等资金后的净额。最常见的场景是充值延迟:用户通过第三方支付渠道(如支付宝、微信)充值后,平台需要等待支付渠道的异步回调确认,这个确认过程可能持续数秒至数小时,期间充值金额虽在用户账户显示,但系统仍将其标记为“待确认状态”,无法用于支付。例如,某用户在卡盟平台充值100元,支付成功后页面立即显示余额100元,但因支付通道拥堵,平台未收到支付渠道的到账通知,此时用户尝试购买商品,系统便会提示“余额不足”,因为“待确认资金”不计入可用额度。

此外,提现操作也会引发类似的时间差问题。用户发起提现后,平台需要审核账户状态、资金合规性,审核通过后才会将资金从“可用余额”划转至“提现中”状态,此时余额显示虽未减少,但可用资金已减少,若用户未留意提现审核进度,可能会误认为“有钱却无法使用”。

资金池管理下的“名义余额”与“冻结余额”

卡盟平台作为虚拟商品交易中介,普遍采用“资金池管理模式”进行资金调度,用户的“名义余额”往往包含“可用余额”“冻结余额”“待结算余额”等多个子账户,而平台仅向用户展示总额,未清晰拆分明细,这是导致“有钱却余额不足”的核心原因之一。以卡盟代理分销场景为例:上级代理发展下级代理时,平台会冻结部分资金作为“保证金”或“佣金垫付”,这部分资金虽在账户余额中显示,但实际被锁定,无法用于消费或提现。例如,某卡盟代理账户显示余额500元,其中300元为“下级代理销售佣金垫付”(需等下级代理完成交易结算后才能释放),实际可用余额仅200元,此时若代理试图用500元采购商品,系统必然提示余额不足。

此外,平台为规避交易风险,会对异常操作触发“临时冻结”。例如,用户短时间内频繁充值、大额交易或异地登录,风控系统可能将其账户标记为“高风险状态”,冻结部分资金用于验证,冻结期间余额显示不变,但可用额度降低。这种“隐形冻结”机制虽能降低交易风险,但因规则不透明,常让用户产生“平台克扣余额”的误解。

风控规则触发的“隐形门槛”与“逻辑校验”

卡盟平台的支付系统并非简单的“余额>金额=通过”,而是内置多层风控逻辑,对支付请求进行“穿透式校验”,其中“余额校验”只是最后一环。当用户发起支付时,系统会同步校验账户状态、交易场景、资金来源等多维度信息,若任一条件不满足,即使余额充足,也会被判定为“余额不足”。例如,某用户通过“非实名账户”充值100元,余额显示100元,但购买需要“实名认证账户”才能交易的商品时,系统会因账户认证状态不符拒绝支付,同时提示“余额不足”(实际是权限不足,而非资金问题)。

另一种常见场景是“商品价格动态校验”。卡盟平台的虚拟商品价格可能因库存、促销活动、用户等级等因素实时浮动,用户看到的“商品价格”可能与支付时的“实时价格”存在差异。例如,用户将某游戏点卡加入购物车时价格为50元,但支付时因平台促销结束,价格调整为55元,而用户账户余额仅54元,此时系统提示“余额不足”,实际是价格变化导致的差额,而非账户资金问题。

系统逻辑漏洞与用户认知偏差

除平台机制外,“卡盟有钱却说余额不足”也可能源于系统逻辑漏洞或用户认知偏差。部分卡盟平台因技术架构老旧,余额更新存在“异步延迟”,例如用户完成退款后,系统未及时将退款金额计入可用余额,导致余额显示滞后;或用户在不同端(如网页端、APP端)登录时,数据未同步,出现“一端有钱、一端不足”的假象。

用户认知偏差则体现在对“余额”概念的误解。部分用户将“账户积分”“优惠券额度”“虚拟币”等非现金资产视为“余额”,在支付时混淆使用。例如,某卡盟平台同时设有“现金余额”和“积分余额”,用户用积分抵扣部分金额后,仍需支付现金,但因未区分账户类型,误认为“总余额足够却提示不足”。此外,用户未留意“余额有效期”也可能导致资金无法使用,例如平台赠送的“体验金”余额需在7天内使用,逾期自动清零,用户若在过期后尝试支付,即使显示有余额,系统也会提示不足。

如何破解“有钱却余额不足”的困局?

面对卡盟平台的余额管理逻辑,用户需建立“精细化资金管理”意识:首先,定期查看账户余额明细,区分“可用余额”“冻结余额”“待结算余额”,部分平台支持“余额明细导出”,用户可通过明细追踪资金流向;其次,留意充值、提现、交易的实时状态,避免在“待确认”“审核中”状态下发起支付;最后,确认账户是否完成实名认证、绑支付渠道等基础操作,避免因权限不足被误判。

对卡盟平台而言,“透明化资金管理”是提升用户体验的关键。平台应优化余额显示逻辑,将“名义余额”拆分为“可用”“冻结”“待结算”等子项,并在显著位置标注冻结原因及释放时间;同时,通过短信、站内信等方式主动提示用户资金变动(如充值延迟、冻结触发),减少信息不对称。此外,简化风控规则,对低风险用户减少临时冻结,对高风险用户提供“解冻申诉通道”,也能降低用户误解。

卡盟有钱却说余额不足,看似简单的系统提示,实则折射出虚拟商品交易中资金管理的复杂性与用户认知的错位。在数字经济加速渗透的背景下,唯有平台以“透明”为基、用户以“理性”为盾,才能共同破解“余额迷局”,让每一分钱都花得明明白白。