卡盟级别表里,这个级别到底有什么区别?在虚拟商品交易生态中,卡盟平台的级别体系绝非简单的数字排序,而是平台与用户之间价值分配、资源倾斜与责任共担的核心契约。从普通用户到顶级代理商,每个级别都对应着独特的权益边界、成长路径与生态角色,其差异不仅体现在显性的折扣比例与提现额度上,更深层地影响着用户在产业链中的话语权与生存空间。要理解这些区别,需从权限维度、资源逻辑、责任机制与行业趋势四个层面展开拆解。

一、权限维度:从基础操作到生态话语权的阶梯式跃迁

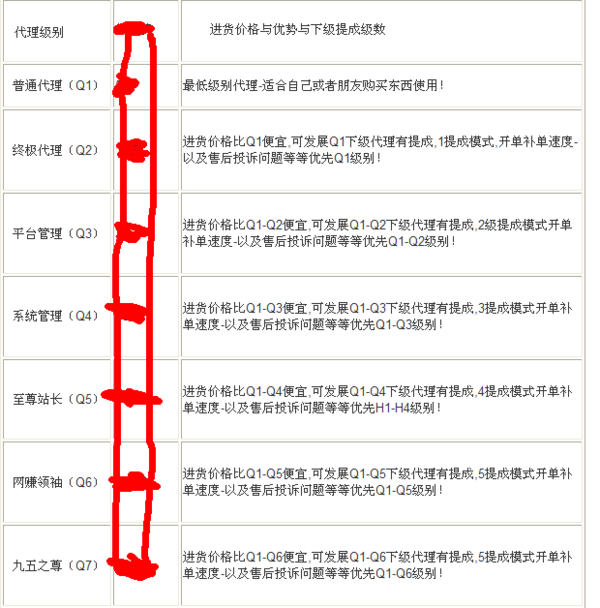

卡盟级别表最直观的区别,体现在用户对平台功能的“解锁权限”上。这种权限并非孤立的功能开关,而是由浅入深、由操作层到战略层的系统性分层。以主流卡盟平台的级别架构为例,通常分为“普通会员-高级会员-VIP代理-区域代理-总代-核心总代”等层级,每一级都对应着操作权限、商业权限与管理权限的递进。

在操作权限层面,普通会员仅能浏览商品、下单购买,且单次充值额度受限;高级会员则解锁批量充值功能,可自主设置商品分类标签,提升管理效率;进入VIP代理级别后,用户获得“一键转卡”权限,支持将商品分销至下级用户,同时开放API接口接入,实现与自身店铺系统的数据同步。这种权限释放本质是平台对用户能力的信任升级——从“被动消费”到“主动分销”的角色切换。

商业权限的差异则更为关键。低级别用户享受的是固定零售价,而高级别代理商(如区域代理以上)可获取“代理价”,折扣幅度通常在30%-50%不等,这意味着同样的商品,高级别代理商的利润空间可能是普通用户的数倍。更重要的是,总代及以上级别用户拥有“独家商品优先拿取权”,例如某款热门游戏点卡或虚拟装备,平台会优先向核心总代开放库存,避免因供货不足导致的市场机会流失。此外,高级别用户还享有“纠纷处理优先通道”,当交易出现争议时,平台客服团队会启动加急响应机制,这种隐性权限在虚拟商品交易中尤为珍贵——毕竟,时间成本往往直接转化为利润损失。

管理权限的终极体现,是对平台生态的“话语权”。核心总代用户不仅可参与平台新品的选品投票,还能根据区域市场需求向供应商定制商品规格,甚至通过“保证金制度”获得部分商品的独家代理权。这种从“规则接受者”到“规则共建者”的身份转变,是级别体系中最具战略意义的差异。

二、资源逻辑:从流量倾斜到供应链掌控的隐性分配

权限差异的背后,是平台对核心资源的差异化分配逻辑。卡盟作为虚拟商品的交易平台,其核心资源包括流量、供应链、数据与品牌背书,这些资源的分配并非平均主义,而是严格遵循“级别与贡献对等”的原则,形成“马太效应”明显的资源金字塔。

流量资源是最直接的体现。平台首页的“黄金位推荐”“热门商品轮播图”等核心展示位,会优先向高级别代理商开放。例如,某区域代理的商品若获得首页推荐,日均曝光量可达普通商品的10倍以上,这种流量倾斜直接转化为订单量的指数级增长。此外,高级别用户还享有“专属客服一对一服务”,客服团队会定期推送区域市场分析报告,帮助其调整销售策略——这种数据支持本质是平台将“大数据能力”作为高级别用户的专属资源。

供应链资源则决定着用户的生存底线。普通用户面临的最大痛点是“供货不稳定”,尤其是热门商品在促销期间常出现断货;而总代级别用户可与供应商签订“保底供货协议”,确保库存优先满足自身需求,甚至反向定制商品规格(如调整面值、包装形式)。这种供应链掌控权,使得高级别代理商在市场竞争中具备“打持久战”的能力,无需因上游波动而影响下游客户。

品牌背书资源的差异则更具隐蔽性。当平台与大型游戏厂商或虚拟服务提供商达成战略合作时,会优先将“官方认证代理商”称号授予核心总代,用户可在店铺页面展示认证标识,这种背书能显著提升下游客户的信任度,降低交易沟通成本。可以说,级别越高,用户越能借助平台品牌实现“轻资产运营”,反之则需投入更多成本自建信任体系。

三、责任机制:从风险共担到合规管理的层级化约束

权益与责任始终对等,卡盟级别表中的差异不仅体现在“获得什么”,更体现在“承担什么”。这种责任机制并非简单的惩罚条款,而是平台基于风险防控与生态健康设计的层级化约束体系,确保每个级别的用户都能在能力范围内承担相应责任。

低级别用户的责任主要集中在“交易合规性”层面,例如禁止使用违规支付渠道、不得销售平台禁品等,违规行为通常以“冻结账户”“扣除保证金”等形式处理。而高级别代理商的责任则延伸至“下游管理”,例如区域代理需对下级用户的交易行为承担连带责任,若下级用户出现售假、洗钱等违规操作,区域代理的代理资格可能被降级甚至取消。这种“连带责任制”本质是平台将管理压力下沉至高级别用户,形成“平台-总代-下级用户”的三级风控网络。

在合规管理方面,高级别用户面临更严格的资质要求。例如,核心总代需提供企业营业执照、税务登记证等文件,并接受平台的定期财务审计;而普通用户仅需完成手机号注册即可。这种差异源于高级别用户的交易规模更大——其年交易额可能达到千万级别,一旦出现合规风险,对平台生态的冲击远超普通用户。因此,级别越高,合规责任越重,平台通过“资质门槛+审计机制”构建起风险防火墙。

此外,高级别用户还需承担“生态共建责任”。例如,核心总代需定期向平台提交市场调研报告,参与行业政策研讨会,甚至在新品测试阶段承担“试错成本”。这种责任看似增加了负担,实则是高级别用户参与平台治理、获取长期收益的必要投入——通过深度参与,用户能更精准地把握行业趋势,提前布局高潜力赛道。

四、行业趋势:从层级激励到生态共生的体系进化

随着虚拟商品交易行业的规范化与精细化发展,卡盟级别表的设计逻辑也在从“单一层级激励”向“生态共生”进化,这种进化使得级别差异的意义更加多元,既包含短期利益,也涵盖长期成长价值。

一方面,合规化趋势推动级别体系向“资质化”转型。过去,卡盟平台的级别晋升主要依赖“充值金额”或“交易量”,这种模式容易催生“刷单”“虚假交易”等乱象;如今,平台逐渐将“合规记录”“客户满意度”“行业贡献度”等指标纳入考核体系。例如,某头部卡盟平台规定,代理商若连续12个月无违规记录且客户评分达4.8分以上,可申请跳级晋升。这种转型使得级别差异不仅是“量”的积累,更是“质”的体现——高级别用户不再是单纯的“交易大户”,而是生态合规性的守护者。

另一方面,数字化技术让级别体系更具“动态性”。传统级别表一旦确定便难以调整,用户容易陷入“级别固化”的困境;如今,通过大数据分析与AI算法,平台可实现级别的实时调整。例如,若某区域代理通过创新分销模式带动区域交易量增长30%,系统可自动触发“临时升级”机制,在30天内给予其总代级别的资源权限,待评估期结束后再决定是否永久升级。这种动态调整机制打破了“论资排辈”的僵化模式,让级别差异成为反映用户真实价值的“晴雨表”。

更重要的是,级别体系正在从“平台主导”向“用户共建”演进。部分前沿卡盟平台开始试点“级别权益自定义”功能,高级别用户可根据自身需求选择“高折扣+少推广资源”或“低折扣+多流量支持”等组合权益。这种“菜单式”级别设计,本质上是对用户需求的深度响应——不同类型的用户(如重利润型、重规模型)可在级别框架内找到最适合自己的成长路径,使级别差异真正成为“赋能工具”而非“束缚枷锁”。

卡盟级别表里的级别区别,绝非简单的数字游戏,而是平台与用户之间基于价值交换、风险共担与生态共建的精密契约。从权限的阶梯式跃迁,到资源的差异化分配,再到责任的层级化约束,每一级别的差异都指向一个核心命题:用户在生态中的定位与价值。随着行业向合规化、数字化、精细化发展,级别体系将进一步从“静态标签”进化为“动态赋能系统”,让每个用户都能在合适的级别上实现从“参与者”到“共建者”的蜕变。对于从业者而言,理解这些区别不仅是生存的基础,更是抓住行业机遇的关键——毕竟,在虚拟商品交易的生态棋局中,对级别规则的认知深度,直接决定着棋子的落子空间与最终胜负。