卡盟能否解除防沉迷绑定,实现账号自由?这是当前游戏行业与用户群体共同关注的核心议题。随着防沉迷政策的全面落地,游戏账号与实名认证的深度绑定已成为行业常态,而“卡位”机制——即游戏厂商通过账号体系、数据壁垒、生态锁死等手段限制用户自由迁移的行为——进一步加剧了账号的“不自由”状态。卡位机制与防沉迷政策的叠加,本质上是商业利益与监管要求的博弈,而账号自由的实现,需在政策合规、技术可行与用户权益之间寻找动态平衡。

一、防沉迷绑定:从监管要求到“隐性卡位”的演变

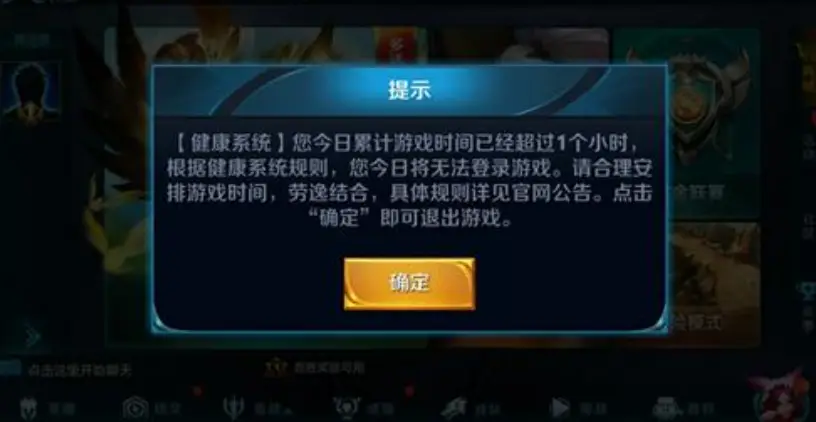

防沉迷政策的初衷是明确的:通过实名认证限制未成年人游戏时长,保护青少年身心健康。根据国家规定,未成年人游戏账号需绑定身份信息,且每日游戏时长、充值金额均受严格限制。这一政策从技术层面强制账号与实名信息绑定,使得“账号”不再是简单的虚拟身份,而是承载了监管责任的合规工具。

然而,随着政策执行深入,部分厂商将“防沉迷绑定”异化为“隐性卡位”的手段。一方面,账号数据被厂商私有化存储,用户游戏进度、社交关系、虚拟资产等核心数据与厂商平台深度绑定,一旦脱离原平台,数据便面临丢失或无法迁移的风险;另一方面,厂商通过“一键登录”“手机号绑定”等看似便利的方式,将账号与设备、社交网络等强关联,用户更换设备或尝试跨平台迁移时,往往面临流程繁琐、数据割裂甚至账号冻结的困境。这种“以合规之名行卡位之实”的做法,使得防沉迷绑定从监管工具演变为限制账号自由的“枷锁”。

二、账号自由的内涵:从“使用权”到“所有权”的诉求

账号自由的本质,是用户对账号数据的“所有权”与“可携带权”。理想状态下,用户应能自主决定账号的使用、迁移、注销或授权他人使用,而不受厂商单方面限制。具体而言,账号自由包含三个层面:一是数据自由,用户可获取完整的账号数据(如游戏进度、虚拟资产、社交关系等),并能将其迁移至其他平台;二是选择自由,用户有权选择不同厂商的游戏平台,不受账号体系的强制锁定;三是处置自由,用户可对账号进行转让、继承或注销,厂商不得设置不合理障碍。

当前,用户的账号自由诉求与厂商的卡位机制存在显著冲突。厂商通过数据垄断、生态封闭等方式维持用户粘性,其核心逻辑在于:账号价值越高(如高等级、稀有道具、社交关系链),用户迁移成本就越高,厂商就越能通过“账号绑架”实现长期商业利益。而防沉迷政策的合规要求,又为这种卡位提供了“合理借口”——厂商可声称“数据迁移可能导致防沉迷信息泄露”“未成年人账号需特殊保护”,从而拒绝开放数据接口。

三、卡位解除的现实挑战:技术、政策与商业的三重博弈

实现卡盟能解除防沉迷绑定、账号自由,需破解技术、政策与商业三大层面的挑战。

技术上,数据标准化与跨平台互通是核心难题。不同游戏厂商的数据存储格式、加密方式、接口标准各异,若要实现账号数据迁移,需建立统一的数据规范与安全协议。例如,虚拟资产的跨平台识别、游戏进度的兼容性、防沉迷信息的同步验证等技术细节,需行业协作制定标准。目前,虽有部分厂商尝试开放数据接口,但多局限于“单向导出”,且数据格式不统一,用户迁移后仍面临“数据失真”或“功能失效”的风险。

政策上,防沉迷合规与账号自由的平衡考验监管智慧。防沉迷政策的核心是“实名认证”与“时长限制”,若允许账号自由迁移,需解决“防沉迷信息跨平台同步”的问题。例如,若用户将未成年账号迁移至新平台,新平台如何识别其身份并限制时长?这需要建立全国统一的防沉迷数据库,实现跨平台身份验证与监管协同。此外,政策需明确“账号所有权”的边界,避免厂商以“用户协议”为由剥夺用户的数据权利。

商业上,厂商的利益重构是最大阻力。卡位机制是厂商维持用户生命周期价值(LTV)的重要手段,解除绑定可能导致用户流失、收入下降。尤其对重度依赖账号价值的MMORPG、社交类游戏而言,用户迁移可能直接破坏游戏内的经济系统与社交生态。厂商缺乏主动开放数据的动力,除非政策强制或市场竞争倒逼其转型。

四、破局路径:在合规框架下构建“有限自由”

尽管挑战重重,但卡盟能解除防沉迷绑定、实现账号自由并非遥不可及。破局的关键在于,在防沉迷合规框架下,构建“有限自由”的账号管理体系——即保障用户的基本数据权利,同时维护游戏生态的稳定与监管的有效性。

其一,推动行业数据标准化建设。由行业协会牵头,联合头部厂商制定《游戏账号数据迁移标准》,明确数据范围(如基础信息、游戏进度、虚拟资产等)、格式规范、安全要求及接口协议,确保数据在不同平台间的“无损迁移”。同时,引入第三方检测机构,对厂商的数据开放合规性进行监督,避免“假开放、真卡位”。

其二,建立跨平台防沉迷协同机制。依托国家统一身份认证平台,构建“防沉迷信息共享库”,实现用户身份信息、游戏时长、充值记录的跨平台同步。用户迁移账号时,新平台可自动获取其防沉迷状态,无需重复认证,既保障了政策落地,又降低了用户迁移成本。

其三,明确账号所有权与用户权益边界。监管部门需出台细则,界定游戏账号的“所有权”归属——用户对账号数据享有占有、使用、收益的权利,厂商仅享有“有限使用权”(如数据存储、平台维护)。同时,要求厂商提供“账号迁移”的官方通道,明确迁移流程、时限及数据范围,不得设置不合理条件(如高额手续费、强制解绑社交关系等)。

其四,引导厂商从“卡位”向“服务”转型。账号自由的实现,并非意味着厂商失去用户粘性,而是倒逼厂商通过优质内容、创新玩法、优质服务吸引用户,而非依赖技术绑定。厂商可探索“数据授权”模式,用户自主选择是否开放数据给第三方平台,厂商则通过数据服务(如云存档、跨平台社交)实现商业变现,形成“用户主导、厂商服务”的新型生态。

五、结语:账号自由是行业健康发展的必然趋势

卡盟能否解除防沉迷绑定,实现账号自由?答案并非简单的“能”或“不能”,而在于能否在监管、技术与商业之间找到平衡点。防沉迷政策的底线不可动摇,但用户的数据权利与选择自由同样不容忽视。随着用户权益意识觉醒、监管政策完善及技术标准统一,账号自由将从“理想”逐步走向“现实”。

未来,游戏行业的核心竞争力,将不再是对账号的“锁定”,而是对用户的“价值创造”。唯有打破卡位壁垒,构建开放、合规、用户主导的账号生态,才能实现行业的可持续发展,让游戏真正回归“内容为王”的本质。账号自由的实现,不仅是用户权益的胜利,更是游戏行业走向成熟的标志。