游戏防沉迷政策的落地,本是为守护未成年人健康成长筑起的“数字堤坝”,但“卡盟解防沉迷”现象的悄然滋生,却让这道堤坝面临新的技术挑战。卡盟作为游戏点卡、虚拟商品交易的老牌渠道,原本是玩家与游戏间的“便捷桥梁”,却在部分场景下异化为绕过监管的“灰色通道”。“轻松破解限制”的诱惑背后,究竟是技术漏洞的乘虚而入,还是合规意识的集体缺位?要回答这个问题,必须深入防沉迷机制的技术内核,剖析卡盟平台在其中的角色异变,以及合规与需求之间的深层博弈。

防沉迷机制的技术原理:从“纸面规定”到“数字铁壁”

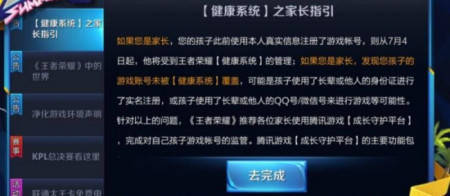

我国游戏防沉迷体系的核心逻辑,是通过“技术+制度”双重约束,限制未成年人的游戏时长与充值行为。技术上,它依赖三大支柱:实名认证系统、动态时长监控与支付限额拦截。实名认证要求用户使用真实身份信息注册,对接公安数据库核验年龄,这是区分未成年人与成年人的第一道关卡;动态时长监控则通过实时追踪用户在线时长,对未成年人执行“每日不超过1小时、节假日不超过3小时”的硬性限制,超时后强制下线;支付限额拦截则针对充值行为,未成年人单月充值不得超过200元,超额交易直接触发风控拦截。

这套机制的底层逻辑,本质是“身份-行为-金额”的全链路管控。理论上,只要每个环节严格执行,就能有效阻断未成年人的过度游戏。但现实是,技术实现依赖企业自主投入,部分平台为追求流量,可能在核验环节“打折扣”,而卡盟的介入,恰好为这种“折扣”提供了可乘之机。

卡盟平台的角色异变:从“充值渠道”到“监管绕行器”

卡盟(游戏点卡联盟)的诞生,源于早期游戏支付渠道的碎片化。玩家通过卡盟购买点卡、直充卡,再兑换成游戏内货币,曾是游戏生态中不可或缺的一环。其核心价值在于“低门槛、高效率”——无需绑定银行卡,支持多种小额支付方式,适合学生党等低消费群体。但随着防沉迷政策收紧,卡盟的“便捷性”开始被曲解为“隐蔽性”。

部分违规卡盟平台发现,若不强制要求用户实名认证,或允许使用非实名手机号注册,就能规避防沉迷系统的身份核验。更有甚者,通过“租售实名账号”“批量生成虚假身份信息”等方式,为未成年人提供“成年人大号”,助其通过实名认证。在支付环节,卡盟支持的点卡充值、虚拟货币交易等“非直接支付”方式,也能绕过银行与支付平台的限额监控。例如,未成年人可通过卡盟购买“折扣点卡”,再分多次充值到游戏账户,单笔金额虽小,但累计后远超200元月限额。这种“化整为零”的绕行逻辑,让卡盟从“中立支付渠道”沦为“监管绕行器”。

“轻松破解限制”的技术路径:违规操作的三重黑手

“卡盟解防沉迷”并非无懈可击,其背后是多重违规技术的叠加操作,每一步都游走在法律与政策的边缘。

第一重黑手:身份核验的“空壳化”。正规游戏平台需通过人脸识别、活体检测等技术核验用户身份,但部分卡盟平台与游戏厂商的“灰色合作”,允许“批量导入已实名账号”。这些账号可能通过非法渠道获取(如冒用成年人身份信息注册),或由平台“养号”批量生产,未成年人只需购买账号即可“秒过”实名认证。

第二重黑手:支付通道的“拆分术”。防沉迷系统的支付拦截主要针对银行卡、微信支付、支付宝等主流渠道,而卡盟支持的点卡、话费充值等“虚拟支付”,天然脱离主流监管体系。违规卡盟会开发“点卡转游戏币”的中间系统,将充值行为拆解为“购买点卡”“兑换游戏币”两步,看似与游戏平台无直接交易,实则完成了资金流转。

第三重黑手:数据监控的“盲区”。防沉迷系统的时长监控依赖游戏客户端上报数据,但部分卡盟会提供“修改游戏客户端”的“外挂式服务”,通过篡改本地数据文件,向服务器发送“虚假离线指令”,使未成年人在超时后仍能保持在线。这种“客户端作弊”因数据交互在本地完成,极易逃避服务端监控。

合规与需求的博弈:卡盟平台的“十字路口”

“卡盟解防沉迷”的滋生,本质是短期利益与长期合规的失衡。对卡盟平台而言,违规操作能带来短期流量增长——据行业不完全统计,违规卡盟中约30%的收入来自“防沉迷绕过服务”,但代价是法律风险。2023年,某头部卡盟因为未成年人提供“租售实名账号”服务,被网信部门处以500万元罚款,负责人被列入行业黑名单。

而对用户而言,“破解限制”的需求背后,是未成年人对游戏的天然渴望与家长监管的脱节。数据显示,超过60%的未成年人尝试过通过“找代充”“买账号”等方式绕过防沉迷,这并非单纯的“叛逆”,而是数字时代青少年社交与娱乐需求的现实投射。

合规与需求并非不可调和。合法卡盟平台正在探索“双轨制”运营:一方面,接入官方支付渠道,严格落实实名认证与限额管理;另一方面,开发“家长监护工具”,允许家长通过绑定卡盟账户,实时查看子女消费记录,设置充值上限。这种“堵疏结合”的模式,既满足了用户的支付需求,又守住了合规底线。

未来趋势:从“技术对抗”到“生态共治”

随着监管趋严,“卡盟解防沉迷”的生存空间正被快速压缩。2024年,国家新闻出版署要求所有游戏平台接入“国家防沉迷实名认证系统”,该系统直连公安数据库,能实时核验用户身份,从根本上杜绝“虚假账号”。同时,区块链技术的应用让支付流转更加透明——每一笔充值行为都将被记录上链,无法篡改,拆分支付、虚拟货币绕行等手段将失去用武之地。

但对行业而言,技术升级只是“治标”,真正的“治本”在于构建“平台-家长-社会”的共治生态。游戏厂商需强化“技术防沉迷”的主体责任,卡盟平台需主动切断违规服务链条,家长需提升数字素养,与学校、社会共同引导未成年人树立健康的游戏观。唯有如此,“卡盟解防沉迷”这类灰色操作才会失去生存土壤,游戏生态才能真正回归“寓教于乐”的初心。

“卡盟解防沉迷”的博弈,本质是技术向善与逐利本性的较量。当合规成为行业共识,当技术守护而非突破底线,游戏才能真正成为青少年成长路上的“伙伴”,而非“枷锁”。这不仅是卡盟平台的转型之路,更是整个游戏行业可持续发展的必由之路。