卡盟购买遇到退款难,如何应对这种情况?在数字商品交易日益普及的当下,卡盟作为游戏点卡、软件激活码、虚拟服务等数字商品的集散平台,凭借便捷性和丰富性吸引了大量用户。然而,伴随交易量增长的,是“卡盟退款难”问题的频发——用户因商品质量问题、商家跑路、平台规则漏洞等遭遇退款障碍,不仅造成经济损失,更消耗大量维权精力。这一问题并非孤立现象,其背后交织着数字商品的特殊性、平台监管的滞后性以及用户维权意识的不足。要破解卡盟退款难的困局,需从根源剖析入手,构建“预防-沟通-维权-共治”的全链条应对策略。

一、卡盟退款难的根源:数字商品交易的“三重困境”

卡盟退款难的核心矛盾,源于数字商品交易的固有特性与现有交易规则的错位。首先,商品无形性与“一性多用”风险。与实体商品不同,数字商品(如游戏卡密、软件序列号)具有可复制性,一旦商家交付,用户可能通过截图、录屏等方式留存,却谎称“未使用”要求退款,导致商家面临“退款后商品仍被使用”的损失;反之,用户收到损坏或无效的卡密时,因商品无实体,难以提供“物理损坏”类证据,商家常以“已激活”“非质量问题”为由拒退。这种信息不对称,让双方在退款博弈中陷入“谁主张谁举证”的困境。

其次,平台规则模糊与责任转嫁。部分卡盟平台为吸引商家入驻,刻意弱化退款条款的明确性,例如仅标注“支持7天无理由退款”,却未定义“无理由”的具体范围(如虚拟商品是否适用),或设置“需提供商家开具的书面证明”等苛刻条件。当纠纷发生时,平台常以“商家自主经营”为由推诿,拒绝介入调解,导致用户在商家与平台间“踢皮球”。更有甚者,部分平台对商家的资质审核流于形式,为“皮包商家”提供生存空间,一旦商家卷款跑路,用户维权便直接陷入“无门”状态。

最后,维权成本高与举证难度大。数字商品交易多依托线上沟通,用户与商家的聊天记录虽可作为证据,但易被商家删除或篡改;若涉及跨平台交易(如通过社交软件私下购买),用户连平台投诉渠道都难以触及。即便用户向消费者协会或市场监管部门投诉,也因数字商品交易的“虚拟性”导致取证困难,维权周期往往长达数周甚至数月,与商品本身的低价值(如几元至几十元的游戏点卡)形成鲜明对比,让许多用户“得不偿失”,最终放弃维权。

二、预防为先:卡盟购买前的“风险规避三原则”

应对退款难,最有效的方式是从源头降低风险。在卡盟购买前,用户需建立“规则先行、证据留存、谨慎选择”的预防意识,将纠纷扼杀在萌芽状态。

其一,细读平台与商家规则,明确“退款红线”。正规卡盟平台会在用户协议中详细列出各类商品的退款政策,例如“虚拟商品一经售出,非平台技术问题不支持退款”“游戏点卡需提供激活失败截图”等。用户下单前务必逐条阅读,重点标注“不可退款”的情形,避免因“想当然”产生纠纷。若商家承诺“无条件退款”,需要求其将承诺写入聊天记录,作为后续维权的初步证据。

其二,查验商家资质与用户评价,过滤“高风险主体”。优先选择平台认证商家(如“金牌卖家”“官方直营”),查看其经营时长、成交量和差评率——差评中若频繁出现“退款被拒”“卡密无效”等关键词,需果断避开。同时,留意商家的回复速度和态度:对退款咨询含糊其辞、频繁转移话题的商家,即使价格优惠也需谨慎。

其三,小额试错与第三方担保,降低“单次损失”。对于新商家或高价值数字商品(如几百元的软件授权码),可先通过小额订单测试其服务可靠性(如先购买1元测试卡),确认商品有效且售后响应及时再追加订单。若平台支持“第三方担保交易”(如支付宝担保支付),务必选择该模式,避免直接打款至商家账户——一旦商家跑路,平台可冻结资金并介入退款。

三、纠纷应对:从沟通到维权的“四步升级法”

即便预防措施到位,仍可能遭遇卡盟退款难。此时,用户需保持理性,通过“沟通-投诉-仲裁-曝光”的阶梯式策略,逐步提升维权成功率。

第一步:冷静沟通,固定证据。发现商品问题后,第一时间联系商家,明确说明退款原因(如“卡密激活失败”“与描述不符”),并附上证据截图(如激活错误提示、商品详情页对比)。沟通过程中避免情绪化言辞,聚焦事实陈述;同时,对聊天记录、通话录音(需提前告知对方)进行备份,确保证据链完整。若商家提出“补发”“部分退款”等解决方案,需确认其是否书面承诺(如“24小时内补发新卡密,否则全额退款”),避免口头约定被反悔。

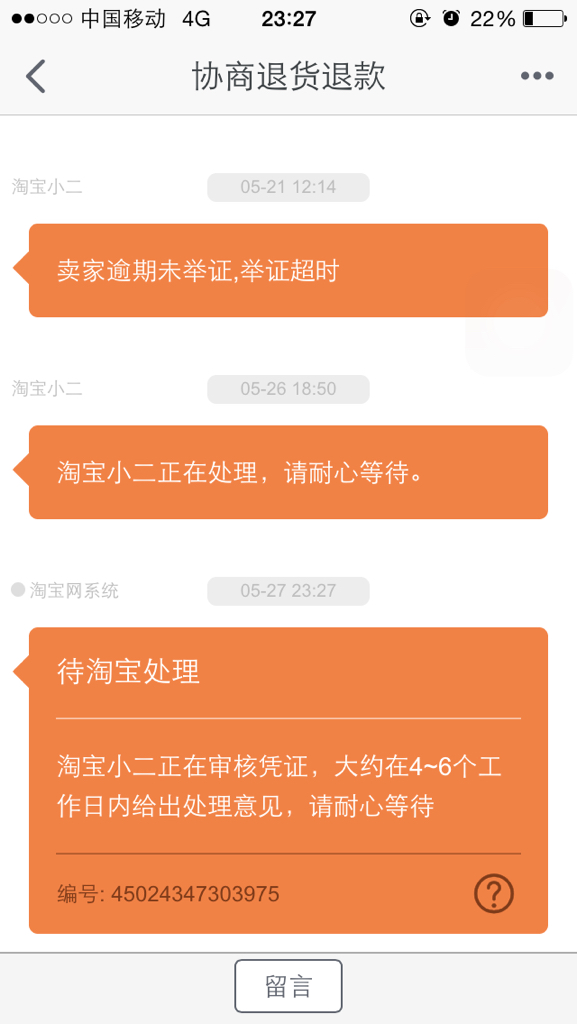

第二步:升级投诉,借助平台力量。若商家拒绝退款或拖延处理,需在平台投诉渠道提交申请。填写投诉单时,需清晰陈述事件经过、商家违规行为(如“违反平台‘7天无理由退款’规则”)及已提供的证据,并明确诉求(“全额退款”或“换货”)。平台通常会在1-3个工作日内介入,此时可主动联系平台客服,跟进处理进度,提醒其履行监管责任。值得注意的是,部分平台要求“先与商家协商”,若商家未在规定时限内回应,可直接跳过协商环节,要求平台强制介入。

第三步:外部维权,寻求公权力支持。若平台偏袒商家或未在承诺时限内解决,用户可向消费者协会(拨打12315热线或线上平台投诉)、市场监管部门举报,或通过法律途径维权。根据《电子商务法》第四十九条规定,“电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的,用户选择该商品并提交订单成功,合同成立”,若商家提供的商品与描述不符,用户有权要求退货退款。对于小额纠纷,可申请“小额诉讼”,简化程序降低维权成本;若涉及金额较大或商家涉嫌诈骗,可向公安机关报案。

第四步:谨慎曝光,倒逼问题解决。在维权无果的情况下,部分用户会选择通过社交媒体曝光商家或平台。但需注意,曝光内容需基于事实,避免捏造或夸大,否则可能涉嫌侵权。建议优先选择正规投诉平台(如黑猫投诉、聚投诉),这些平台会将投诉同步至企业,督促其回应,同时为其他用户提供参考。

四、生态共治:构建卡盟交易“ refund 安全网”

卡盟退款难的解决,不仅依赖用户单方面的努力,更需要平台、商家与监管部门的协同发力。从行业视角看,建立“事前预防、事中监管、事后追责”的全链条机制,才是根治退款难的治本之策。

平台需承担起“守门人”责任,严格商家资质审核,建立“信用积分”制度——对频繁出现退款纠纷的商家降低权重、限制流量,直至清退;同时,简化退款流程,对小额虚拟商品推行“自动退款”机制(如系统检测到卡密未激活时自动退款),减少人为干预。监管部门则应加快制定数字商品交易标准,明确“虚拟商品退款”的具体情形和举证责任,避免商家利用规则漏洞逃避责任;此外,可探索建立“数字商品交易保证金制度”,要求商家预存一定金额的保证金,用于赔付用户损失,降低维权风险。

对用户而言,提升“数字维权素养”同样重要——不仅要学会保留证据、运用规则,更要主动参与行业监督,通过正规渠道反馈问题,推动平台改进服务。唯有形成“用户理性维权、平台主动担责、监管有效介入”的良性循环,才能让卡盟交易从“退款难”的泥潭中走出,真正成为便捷、安全的数字商品消费场景。

卡盟购买遇到退款难,本质是数字经济发展中“效率与公平”的平衡问题。在享受数字商品便捷的同时,用户需以“规则为盾、证据为矛”,通过预防与维权的双轮驱动,守护自身权益;而平台与行业更需正视问题,用制度创新填补监管空白,让每一笔交易都经得起“ refund”的考验。唯有如此,数字消费生态才能真正健康、可持续地发展。