当你在社交平台看到“卡盟购物号加店主,骨折价入手大牌”的推送时,是否曾点开对话框犹豫过?“加店主”这个看似简单的操作,背后真的藏着“更多优惠”的消费密码吗?在电商生态日益复杂的今天,“卡盟购物号”作为新兴的购物入口,与“店主”角色的绑定,正在重构消费者的优惠获取逻辑。但剥开“优惠”的外衣,我们需要更理性地审视:这种模式的价值究竟几何?所谓的“更多优惠”,是真实让利还是精心设计的消费陷阱?

卡盟购物号与“加店主”模式:优惠逻辑的底层重构

要理解“加店主”是否真能带来更多优惠,首先需厘清“卡盟购物号”的本质。不同于传统电商平台的公开货架,卡盟购物号通常依托社交关系链或垂直社群,以“会员制”“邀请制”为运营核心,其商品池往往涵盖品牌尾货、渠道专供品甚至定制款。而“加店主”则是进入这个私域圈层的钥匙——店主作为社群的组织者,既是商品的分销节点,也是权益的“解释者”。

这种模式的优惠逻辑与传统电商截然不同。在淘宝、京东等平台,优惠主要通过平台满减、跨店券、用户等级等公开规则实现,消费者比价透明;而卡盟购物号的优惠则高度依赖“店主”的资源整合能力:可能是从品牌方拿到的批量折扣,可能是跳过平台中间商的直供价,甚至可能是店主用个人信誉背书的“亏本引流款”。其核心优势在于“去中间化”后的成本压缩,以及社交信任带来的决策效率提升——当你信任店主推荐时,复杂的比价流程被简化为“信不信这个人”的判断。

“更多优惠”的真相:哪些权益真实存在?

现实中,“加店主”带来的优惠确实存在多种形态,但并非所有承诺都能兑现。从消费者实际反馈看,可落地的优惠主要分为三类:

其一,价格直降的“硬折扣”。部分卡盟店主依托特殊渠道,能拿到低于市场价10%-30%的商品。例如服装类目的尾货,因品牌急于清库存,通过卡盟渠道出货时无需承担平台扣点和推广成本,店主将这部分利润让渡给消费者,形成“跳楼价”。数码产品中,一些未拆封的“官换机”“库存机”,也可能通过卡盟店主对接线下经销商,以接近成本价售出。这类优惠通常有明确的商品限定,且店主会主动提供渠道证明,如物流溯源、品牌授权书等,可信度较高。

其二,叠加服务的“软权益”。除了直接降价,“加店主”还能获得传统渠道难以提供的增值服务。例如美妆类目的店主会附赠小样试用、正装分装,甚至提供一对一的肤质分析;家居类目可能提供免费安装、延保服务;生鲜类目则通过“预售+自提”模式,减少中间损耗,确保商品新鲜度。这类优惠虽不直接体现为价格数字,却降低了消费者的决策成本和使用风险,实际价值往往高于表面折扣。

其三,社群专属的“动态福利”。卡盟购物号的社群属性,决定了优惠具有“实时性”和“稀缺性”。店主可能会在群内发起“秒杀”“拼团”“限时返现”等活动,甚至根据用户需求定向采购商品。例如有宝妈群要求购买某款奶粉,店主批量采购后给予群内成员额外9折;或者节日前发起“盲盒抽奖”,奖品为平台券或实物赠品。这种动态福利的不可预测性,反而激发了用户的参与感和忠诚度。

然而,并非所有“加店主”都能兑现“更多优惠”。部分店主为引流,会夸大折扣力度,如宣称“专柜价5000,到手1999”,实际却是临期品或瑕疵品;或设置复杂的优惠门槛,如“需拉3名好友”“消费满额返现”,最终实际到手价并不比平台低价更低;更有甚者利用“加店主”名义收集用户信息,诱导刷单或售卖假冒伪劣商品。这些乱象不仅损害消费者权益,也让“卡盟购物号加店主”的信任体系面临考验。

挑战与隐形成本:优惠背后的“羊毛党”与“店主困境”

卡盟购物号的“加店主”模式,本质上是一种社交电商的变体,其可持续性建立在“信任”与“利润”的平衡之上。但对消费者而言,享受优惠的同时,也需警惕隐形成本;对店主而言,“让利”背后往往是生存压力。

从消费者角度看,最大的隐形成本是时间与信任的损耗。为了获取所谓的“专属优惠”,用户需要花费时间添加店主、进入社群、关注动态,甚至参与互动。若最终发现优惠“货不对板”,不仅浪费了时间,还可能因个人信息泄露(如手机号、收货地址)面临后续骚扰。更关键的是,部分卡盟社群充斥着“砍价助力”“拼团链接”等信息,久而久之演变为“消息轰炸”,反而降低了用户体验。

从店主角度看,“让利”并非长久之计。卡盟购物号的店主多为兼职或小规模创业者,货源稳定性、售后保障能力较弱。为了维持社群活跃度,他们往往需要频繁补贴:今天发个5元无门槛券,明天组织个秒杀活动,长期下来利润微薄。若遇到售后问题(如商品退换、物流破损),店主夹在消费者和供应商之间,极易陷入“两头难”的困境。这种“以让利换流量”的模式,若缺乏供应链支撑,最终可能因资金链断裂而倒闭,消费者的优惠承诺也随之落空。

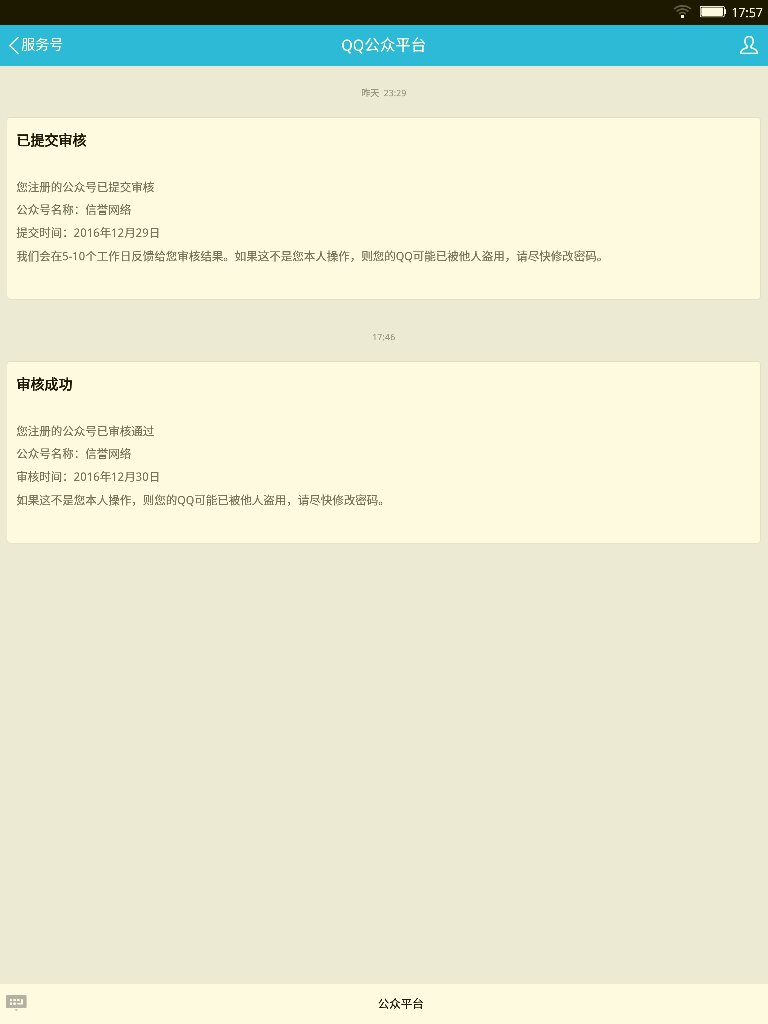

此外,行业监管的模糊地带也埋下隐患。卡盟购物号多依托微信、QQ等社交平台运营,部分交易甚至通过私下转账完成,缺乏平台担保和合同保障。当出现消费纠纷时,消费者往往难以维权,这也让“加店主享优惠”的风险系数陡增。

理性看待:如何让“加店主”成为真正的消费助力?

“卡盟购物号加店主,真的能享受更多优惠吗?”这个问题没有绝对答案,其价值取决于消费者的判断能力和店主的专业度。在信息不对称的电商环境中,消费者需建立“理性优惠观”:

首先,核实渠道资质,拒绝“低价迷信”。选择店主时,可查看其社群活跃度、用户评价、商品溯源信息,警惕“三无”店铺和过于夸张的折扣承诺。对于高价商品,建议通过传统电商平台比价,确认卡盟渠道的价格优势是否真实存在。

其次,明确自身需求,避免“为优惠而消费”。卡盟购物号的优惠往往带有“限定性”,若为凑单而购买不需要的商品,实际成本远高于表面优惠。消费者应聚焦刚需品,将“加店主”视为补充渠道,而非主要购物方式。

对行业而言,建立标准化信任体系是关键。头部卡盟平台可尝试引入第三方担保、售后评级机制,规范店主资质审核;店主则需强化供应链能力,以“正品保障+透明售后”替代单纯的价格战,将“社交信任”转化为长期服务价值。

归根结底,“卡盟购物号加店主”的优惠逻辑,本质是电商生态从“平台中心化”向“社群去中心化”的探索。它打破了传统渠道的价格壁垒,也为消费者提供了更多元的购物选择。但优惠的“真伪”与“多少”,从来不是由“加店主”这个动作决定,而是由供应链的可靠性、服务的专业性以及双方的信任度共同塑造。消费者唯有擦亮双眼,方能在优惠的浪潮中,既享受到实实在在的让利,又避免陷入“羊毛出在羊身上”的消费陷阱。