卡盟退款只退部分,怎么回事?全款去哪了?这是许多虚拟商品消费者在卡盟平台交易后常遇的困惑。当消费者因商品问题、服务不符或自身需求变化申请退款时,平台往往仅返还部分款项,剩余资金去向成谜。这一现象并非偶然,而是卡盟行业长期存在的规则漏洞、资金管理不透明与消费者权益保障失衡的综合体现。卡盟退款只退部分的核心症结,在于平台规则的单向解释权与资金流向的封闭性,背后折射出虚拟商品交易的特殊性与行业监管的滞后性。

卡盟作为游戏点卡、虚拟货币、软件授权等数字商品的交易平台,其交易模式与传统电商存在本质差异。传统商品退款可依托“退货退款”逻辑,物理商品可退回实物;而虚拟商品具有“无形性”“即时性”特征,一旦交付(如卡密发送、账户充值),平台常以“商品已激活”“服务已提供”为由拒绝全款退回。但现实中,部分退款现象远超“合理成本扣除”范畴,消费者往往在未获得完整服务的情况下,仍被平台扣留10%-30%不等的款项。这种“只退部分”的操作,本质上是平台将经营风险转嫁给消费者,利用信息差模糊退款边界。

那么,卡盟退款只退部分的具体原因究竟是什么?首先,平台规则中的“隐藏条款”是主要推手。多数卡盟用户协议中会注明“退款需扣除手续费”“商品一经售出非质量问题不退换”,但“手续费”的计算标准、扣除比例却语焉不详。例如,某平台对100元订单收取15元“手续费”,实际仅退85元,而手续费是否包含支付通道费、人工成本、风险准备金等,平台从未公开。消费者在交易时往往忽略冗长的用户协议,待到退款时才发现自身权益已被单方面限制。

其次,第三方支付渠道的扣费加剧了退款缩水问题。卡盟交易普遍通过第三方支付平台完成,部分支付渠道会按交易金额收取0.6%-1%的手续费。这本应由平台承担的成本,却常被转嫁给消费者。例如,消费者通过微信支付支付100元,平台实际到账约99元,若退款时仅按到账金额计算,消费者将损失1元;若平台再叠加自身手续费,退款比例将进一步降低。更甚者,个别平台与支付渠道存在“二次扣费”协议,消费者支付100元,支付渠道扣1元,平台再扣5元“管理费”,最终退款仅剩94元,全款中6%不明不白流向多方分食。

再者,平台风控系统的“过度拦截”也是部分退款的诱因。为防范盗刷、洗钱等风险,卡盟平台会设置自动风控模型,当检测到异地登录、频繁交易、大额充值等异常行为时,会触发“冻结资金”机制。此时若消费者申请退款,平台可能以“账户存在风险”为由,仅返还部分资金,剩余款项作为“风险保证金”暂扣。但保证金的使用规则、解冻条件往往模糊不清,消费者需提供繁琐的证明材料,甚至最终无法追回全款。这种“有罪推定”式的风控逻辑,将消费者权益置于平台单边裁量之下。

全款去哪了?这一问题指向卡盟资金管理的黑箱化。从消费者支付到最终退款,资金流经消费者→支付渠道→卡盟平台→消费者(部分)的链条中,被扣留的资金去向主要有三:一是平台运营成本,包括客服、技术、推广等费用;二是风险准备金,用于覆盖盗刷、退款纠纷等潜在损失;三是平台利润,部分平台将“手续费”作为主要盈利手段,通过模糊规则实现“低买高卖”。然而,多数平台从未公开资金使用明细,消费者无从知晓被扣款项的具体用途,更无法监督平台是否将资金用于合规经营。这种不透明的资金管理模式,不仅侵害消费者知情权,也为平台挪用资金、卷款跑路埋下隐患。

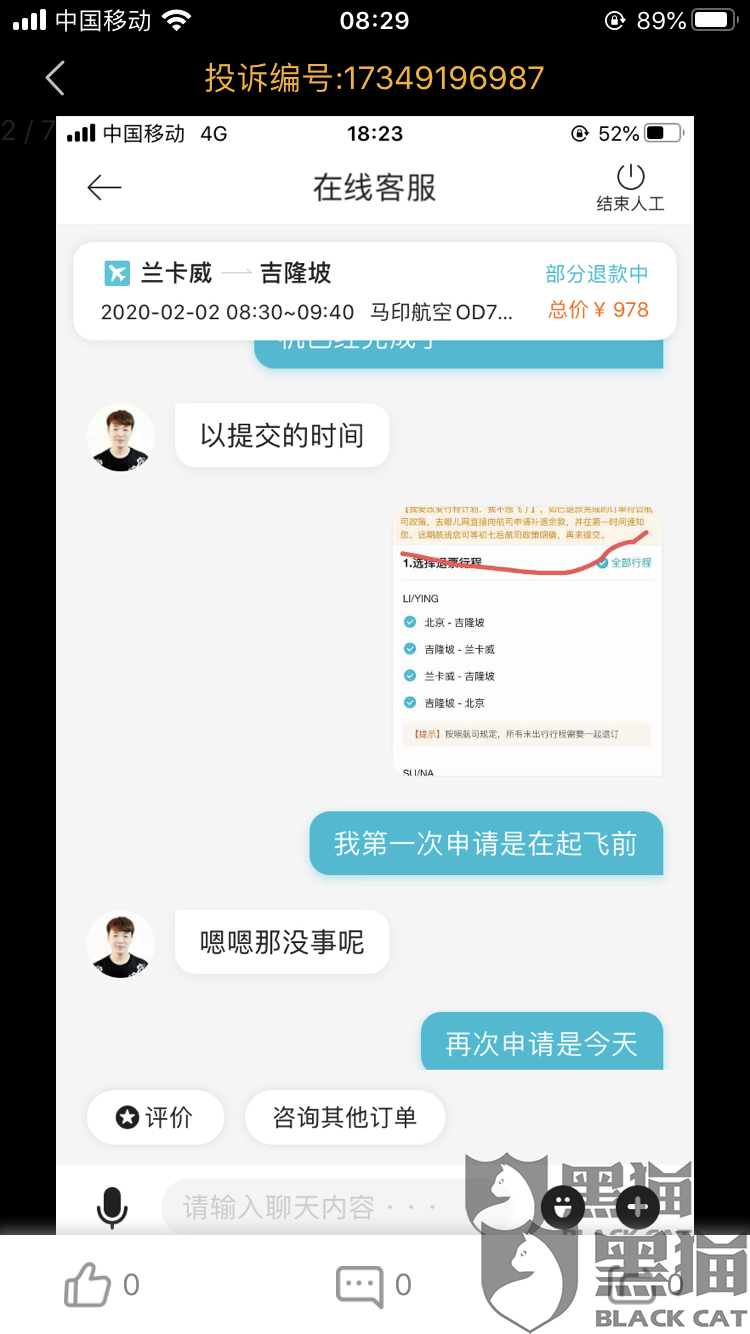

消费者在卡盟退款纠纷中常陷入“举证难、申诉难、维权难”的困境。虚拟商品交易缺乏实物凭证,聊天记录、订单截图成为核心证据,但平台常以“聊天记录不完整”“订单状态异常”为由拒绝承认。当消费者向平台客服申诉时,往往得到“系统自动判定”“符合平台规则”等模板化回复,缺乏人工复核机制。若升级至监管部门投诉,又面临虚拟商品交易界定模糊、管辖权不清等问题。例如,某消费者因购买的游戏点卡无法使用申请退款,平台以“卡密已激活”为由只退50%,消费者向12315投诉后,监管部门以“虚拟商品质量认定困难”为由未能有效介入,最终消费者仍损失半数款项。

要破解卡盟退款只退部分的困局,需从平台责任、行业规范、消费者意识三方面协同发力。对平台而言,透明化退款规则与资金流向是重建信任的基石。平台应明确公示“手续费”的计算方式与扣除标准,在交易前以显著提示告知消费者退款限制条件,对风控冻结资金建立独立审计机制,定期公开保证金使用情况。同时,引入第三方担保交易模式,由第三方机构托管资金,待消费者确认收货或服务完成后,再将款项划拨给平台,从源头避免平台截留资金。

对行业而言,需建立统一的虚拟商品交易规范与争议解决机制。行业协会可牵头制定《卡盟退款服务标准》,明确“部分退款”的适用场景与比例上限,禁止平台设置不公平格式条款。针对虚拟商品质量认定难题,可引入技术鉴定机构,通过区块链存证、交易溯源等技术手段固定证据,为纠纷处理提供客观依据。此外,推动支付渠道与平台的数据共享,让消费者可实时查询资金流向,减少信息不对称。

对消费者而言,提升风险防范意识是避免损失的关键。在卡盟交易前,应仔细阅读用户协议中的退款条款,优先选择支持“7天无理由退款”“全额退款担保”的平台,避免轻信“低价卡密”“秒到账”等诱导性宣传。交易时保留支付凭证、聊天记录、订单截图等证据,一旦发生退款纠纷,先向平台客服提交书面申诉,未果再通过消费者协会、监管部门等渠道维权。对于大额交易,可考虑使用支持“延时到账”的支付工具,为后续维权争取缓冲时间。

卡盟退款只退部分的问题,表面是消费者与平台的利益冲突,深层却是虚拟商品交易生态的规范化挑战。随着数字经济的快速发展,虚拟商品市场规模持续扩大,若行业长期停留在“规则模糊、资金不透明、维权困难”的状态,不仅会透支消费者信任,更将制约行业健康发展。唯有平台主动承担主体责任、行业建立统一标准、监管部门强化有效约束,才能让“全款去哪了”的疑问不再成为消费者的痛点,让虚拟商品交易在透明、公平的轨道上行稳致远。每一次退款纠纷的解决,都是对虚拟商品交易信任体系的一次加固;每一次规则的重构,都将推动行业向更成熟、更规范的未来迈进。