卡盟里的钱如何刷出来,实际操作可行吗?这是近年来虚拟商品交易领域频繁被讨论的问题,也是无数试图在灰色地带寻找捷径者心中的疑惑。卡盟作为虚拟商品(如游戏点卡、充值卡、会员账号等)的线上交易平台,其资金流动本应遵循正规商业逻辑,但“刷钱”这一操作却试图突破规则,通过非正当手段实现资金的快速生成或转移。从技术逻辑到现实风险,从行业生态到法律红线,这一问题的答案远比表面复杂,而深入剖析其本质,才能看清所谓“刷钱”背后的真相与代价。

卡盟“刷钱”的底层逻辑:漏洞、套现与虚假交易的交织

要理解“卡盟里的钱如何刷出来”,首先需明确“刷钱”在卡盟语境中的具体指向。它并非指平台自有资金的非法提取,而是指用户通过特定操作,在卡盟平台上实现“无中生有”的资金积累或快速套现,常见手段主要分为三类:利用系统漏洞、虚假交易对冲、以及虚拟商品“洗白”。

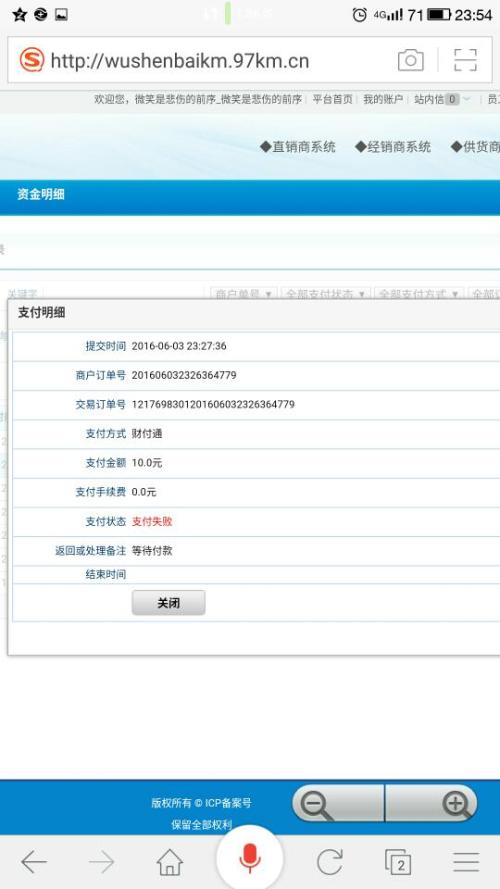

利用系统漏洞是早期卡盟“刷钱”的主要途径。部分技术型用户会通过逆向工程分析卡盟平台的交易系统,寻找API接口漏洞、数据库权限缺陷或支付逻辑漏洞。例如,通过构造异常请求绕过支付验证,让平台误以为交易完成并到账;或篡改订单金额,实现“小额支付、大额到账”。这类操作高度依赖技术能力,且随着平台安全升级(如加密算法、双重验证、实时风控),技术门槛已大幅提升,现代正规卡盟平台已基本杜绝此类低级漏洞。

虚假交易对冲则更为隐蔽,本质是“左手倒右手”的资金空转。操作者通常使用多个账号,在卡盟平台上进行无实物交割的循环交易:A账号向B账号“出售”虚拟商品,B账号“支付”后立即将商品“退回”,资金在平台内完成闭环流动,同时通过第三方支付工具(如个人收款码、虚拟货币)实现真实资金转移。这种操作看似不直接触碰平台资金,实则通过虚构交易量制造虚假繁荣,为后续更大规模的套现或洗钱铺路,常见于试图刷高平台信用分或吸引投资者关注的场景。

虚拟商品“洗白”则是将非法资金通过虚拟商品交易“洗白”为合法收入。操作者先用非法资金在卡盟平台大量购买虚拟商品(如游戏点卡、话费充值卡),再通过线下渠道(如回收商、黄牛)折价变现,或直接用于消费,使资金来源变得“合规”。这种方式看似合法,实则涉及洗钱罪,且卡盟平台近年来已加强虚拟商品的溯源管理,要求绑定实名信息、限制交易频次,大幅压缩了操作空间。

技术层面的“可行性”:漏洞与风控的永恒博弈

从纯技术角度看,“刷钱”的可行性取决于平台系统的安全强度与漏洞修复能力。在卡盟行业发展的早期(2015-2018年),平台技术门槛较低,许多中小型卡盟由个人开发者搭建,安全防护薄弱,漏洞利用案例频发。彼时,掌握SQL注入、XSS攻击等技术的人员,确实能通过漏洞实现“刷钱”,甚至出现专门的黑灰产团队,批量攻击多个卡盟平台套利。

但技术升级已让“刷钱”的可行性大幅降低。当前主流卡盟平台普遍采用以下安全措施:一是分布式架构与负载均衡,避免单点故障导致系统崩溃;二是WAF(Web应用防火墙)实时拦截异常请求,识别高频攻击模式;三是数据库加密存储与操作日志审计,任何数据修改均可追溯;四是支付环节引入第三方支付通道(如支付宝、微信支付)的二次验证,脱离平台直接支付,杜绝“绕过支付”的可能。

更重要的是,卡盟行业已形成“安全即竞争力”的共识。正规平台为避免因安全问题导致用户流失,会投入大量资金进行安全建设,甚至与专业网络安全公司合作,定期进行渗透测试。2020年后,随着《网络安全法》《数据安全法》的实施,平台需承担数据安全主体责任,对漏洞的修复速度与防御能力提出更高要求。可以说,现代正规卡盟平台的技术防御体系,已让“靠漏洞刷钱”成为小概率事件。

现实中的“不可行”:法律与风险的双重枷锁

即便抛开技术壁垒,“刷钱”在现实中亦几乎不可行,其核心障碍在于法律风险与资金安全风险的双重枷锁。

法律风险是“不可行”的根本原因。我国《刑法》明确规定,利用计算机信息系统实施盗窃、诈骗等行为,构成犯罪;为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质提供帮助的,构成洗钱罪。卡盟“刷钱”无论通过哪种手段,本质上都涉及非法获取资金或洗钱,一旦被查实,操作者将面临刑事处罚。2021年,某地警方破获一起利用卡盟平台“刷钱”洗钱案,涉案金额达2000余万元,主犯最终因洗钱罪被判处有期徒刑五年,并处罚金50万元。这一案例表明,卡盟并非法外之地,任何试图通过“刷钱”牟利的行为,都在法律的射程之内。

资金安全风险则让操作者“得不偿失”。卡盟平台的交易流程中,资金通常由平台托管,交易完成后才划转给卖家。若操作者通过虚假交易“刷钱”,平台风控系统会标记异常账户,轻则冻结资金、封禁账号,重则移交公安机关。更常见的是,黑灰产团伙利用“刷钱”名义进行诈骗:以“提供刷钱技术”为饵,收取高额服务费后跑路,或诱导操作者先支付“保证金”,再卷款消失。据某网络安全平台统计,2022年涉及卡盟“刷钱”的诈骗投诉超3000起,平均涉案金额达1.2万元,受害者多为试图“走捷径”的年轻人。

此外,卡盟行业的规范化趋势也让“刷钱”失去生存土壤。近年来,工信部、公安部联合开展“清朗网络空间”行动,要求虚拟商品交易平台落实实名制、完善交易记录、加强资金监管。正规卡盟平台需接入央行反洗钱系统,对大额交易(单笔超5万元)进行可疑报告,这使得“刷钱”操作无处遁形。可以说,在强监管环境下,“刷钱”已从曾经的“灰色操作”沦为“高风险犯罪”。

行业趋势:从“刷钱”幻想到合规转型的必然

卡盟“刷钱”话题的频繁出现,本质上是虚拟商品交易行业发展不成熟的产物。早期,由于行业缺乏规范、监管滞后,部分平台与用户试图通过“刷钱”快速获利,导致市场秩序混乱。但随着行业进入成熟期,合规化、透明化已成为卡盟平台生存的唯一路径。

一方面,用户需求已从“低价套利”转向“安全交易”。如今,卡盟用户多为游戏玩家、电商从业者等真实需求方,他们更关注平台的商品质量、支付安全与售后服务。正规平台通过引入第三方担保交易、7天无理由退款、信用评价体系等机制,逐步建立用户信任,挤压“刷钱”操作的市场空间。例如,头部卡盟平台“XX卡盟”2023年数据显示,其用户中90%以上为真实消费用户,平台日均交易量超500万元,但涉及异常交易的投诉率不足0.1%。

另一方面,技术赋能让合规交易更高效。区块链技术的应用为虚拟商品交易提供了溯源能力,每个商品的流转记录上链,无法篡改;大数据风控系统能精准识别异常交易,如同一IP地址批量注册、短时间内高频小额支付等,自动触发预警。这些技术不仅提升了安全性,也让合规交易的成本降低,形成“安全-信任-增长”的正向循环。

对于卡盟平台而言,“刷钱”看似能短期吸引流量,实则埋下巨大隐患:一旦被卷入洗钱案件,平台将面临吊销执照、巨额罚款甚至刑事责任;而用户流失、品牌受损的长期代价,更非短期利益所能弥补。因此,主动拥抱监管、完善安全体系、拒绝“刷钱”诱惑,已成为卡盟平台的必然选择。

结语:远离“刷钱”陷阱,回归交易本质

卡盟里的钱“刷不出来”,也“刷不得”。从技术逻辑到法律现实,从行业趋势到个体风险,“刷钱”从来不是一条可行的捷径,而是一条通向法律制裁与资金损失的歧途。虚拟商品交易的核心价值,在于连接供需双方,为用户提供便捷、安全的商品服务,而非成为非法资金的“洗钱池”。

对于普通用户而言,应树立正确的价值观:任何试图通过“刷钱”牟利的行为,都是在触碰法律红线,最终只会付出惨痛代价。对于卡盟平台而言,唯有坚守合规底线,以安全与信任为基石,才能在行业竞争中行稳致远。当“刷钱”的幻想破灭,卡盟生态才能真正回归健康,让虚拟商品交易的价值在阳光下绽放。