卡盟骗子猖獗,你遭遇过这样的骗局吗?近年来,随着虚拟经济的爆发式增长,游戏点卡、虚拟装备、账号交易等需求激增,卡盟平台作为连接虚拟商品供需的“中间商”,一度成为玩家眼中的“便捷通道”。然而,这片看似繁荣的虚拟交易市场,却因监管滞后、逐利心态滋生出大量骗局,让无数用户在不知不觉中落入陷阱。从虚假充值到卷款跑路,从钓鱼网站到客服诈骗,卡盟骗子的手法不断翻新,不仅造成用户财产损失,更动摇了虚拟交易市场的信任根基。卡盟骗局的泛滥,本质上是虚拟经济野蛮生长中监管缺位与用户风险意识薄弱的双重产物,亟需我们从运作模式、诈骗手法、深层原因到防范策略进行全面剖析。

卡盟:虚拟交易的“灰色地带”

卡盟,全称“卡盟平台”,最初是游戏点卡批发与零售的线上渠道,上游对接游戏厂商或大型经销商,下游面向中小卖家及个人玩家,提供点卡、代充、虚拟货币等交易服务。随着游戏产业的扩张,卡盟的业务范围逐渐延伸至装备交易、账号租售、代练代打等,形成了一个“一站式”虚拟商品交易平台。然而,正是这种“大而全”的模式,为骗子提供了可乘之机。多数卡盟平台注册门槛极低,仅需手机号即可开设店铺,无需审核资质、缴纳保证金,甚至允许“匿名交易”,导致大量骗子混杂其中,打着“低价折扣”“秒到账”等旗号吸引用户。更关键的是,虚拟商品具有“无实物、易复制、难追溯”的特点,一旦发生纠纷,用户往往因缺乏有效证据而维权无门,这进一步助长了骗子的嚣张气焰。

常见骗局:从“低价诱惑”到“精准收割”

卡盟骗子的手法层出不穷,但核心逻辑始终围绕“利用用户贪便宜心理与信息差”展开。最典型的当属“虚假充值骗局”:骗子在平台发布远低于市场价的点卡或虚拟货币,例如“100元充300元游戏币”,吸引用户主动联系。当用户付款后,骗子会以“系统延迟”“需要加急”等借口拖延,或发送伪造的“充值成功截图”,最终直接拉黑失联。这类骗局往往针对新手玩家,他们缺乏对市场价格的判断,容易被“低价”蒙蔽双眼。

其次是“钓鱼网站与仿冒平台”。骗子会仿冒知名卡盟平台的官网或APP,制作高仿界面,通过群聊、社交媒体等渠道推广,诱导用户点击链接。用户在仿冒平台注册后,账号密码、支付信息等隐私会被盗取,甚至被诱导在虚假平台充值,资金直接流入骗子账户。更有甚者,以“平台升级”“系统维护”为由,要求用户将资金转入“指定安全账户”,实则是卷款跑路的预兆。

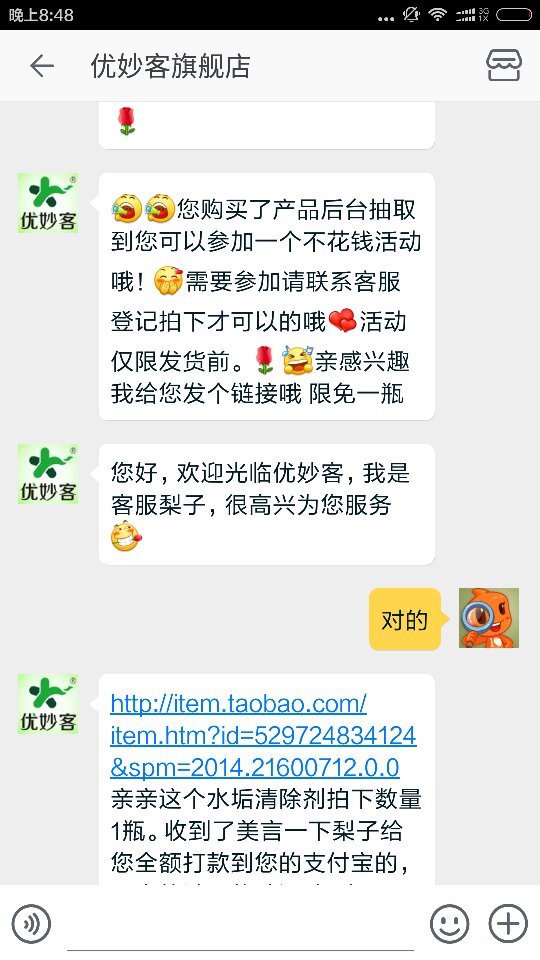

“客服诈骗”则更具迷惑性。骗子冒充平台客服,以“账户异常”“交易冻结”等理由恐吓用户,声称“需缴纳解冻保证金”或“验证资金流水”才能恢复正常交易。部分用户因担心账户内虚拟财产受损,往往会按照骗子的指示转账,最终发现所谓的“客服”只是骗子扮演的角色,而所谓的“异常”完全是编造的谎言。此外,“二手账号交易陷阱”也屡见不鲜:骗子以高价收购账号为诱饵,要求用户提供账号密码及身份信息,随后盗取账号内的虚拟财产或直接将账号转卖,导致原账号“人财两空”。

骗子猖獗的背后:监管真空与人性弱点

卡盟骗局之所以愈演愈烈,根源在于虚拟交易市场的多重监管漏洞。一方面,平台责任严重缺失。多数卡盟平台为追求流量和交易量,对入驻商家缺乏审核机制,甚至默许骗子“割韭菜”式的短期行为。平台既未建立用户投诉快速响应机制,也未对异常交易(如频繁大额转账、短时间内多笔退款)进行监控,导致骗子能够“打一枪换一个地方”。另一方面,法律法规对虚拟财产的保护仍不完善。虽然《民法典》已将虚拟财产纳入法律保护范围,但针对卡盟这类新兴交易模式的具体规定尚不明确,用户遭遇诈骗后,往往因无法证明交易真实性、平台不配合提供商家信息而维权无门,最终只能自认倒霉。

用户自身风险意识的薄弱也为骗子提供了可乘之机。许多用户在交易时抱着“侥幸心理”,认为“不会那么巧被骗到”,或因“贪小便宜”而忽视平台资质、交易规则等基本安全措施。更有部分用户为“图方便”,选择脱离平台担保的私下转账,一旦发生纠纷,连最基本的第三方证据都没有。此外,虚拟交易的“匿名性”也让骗子有恃无恐——他们使用虚假身份注册,通过虚拟号码、境外服务器进行沟通,即使受害者报警,也难以追踪其真实身份,这进一步降低了骗子的违法成本。

如何防范:建立“安全交易防火墙”

面对卡盟骗局的肆虐,用户需从“被动受害”转向“主动防范”,构建多层次的防护体系。首先,选择正规平台是底线。用户应优先选择成立时间长、口碑良好、有明确监管机制的平台,查看平台是否具备ICP备案、工商注册信息,以及是否有用户评价和投诉渠道。对于要求“私下转账”“脱离平台担保”的交易,务必保持警惕,正规平台通常会通过第三方担保确保“款到发货”或“货到付款”,交易全程留痕。

其次,养成“核实身份+保留证据”的交易习惯。在与商家沟通时,要求对方提供营业执照、实名认证信息,并通过平台官方渠道联系客服核实商家资质。交易过程中,所有聊天记录、转账凭证、充值截图均需保存,一旦发现异常,立即向平台投诉并报警。同时,警惕“异常优惠”,对远低于市场价的商品保持理性判断——天上不会掉馅饼,高回报往往伴随着高风险。

最后,提升技术防范能力。安装正规杀毒软件,开启钓鱼网站拦截功能,不随意点击不明链接;定期修改平台密码,启用双重认证;避免在公共网络环境下进行虚拟交易,防止账号密码被窃取。对于大额交易,可选择使用银行支付或第三方担保平台,降低资金风险。

共治之路:让虚拟交易回归“信任本质”

卡盟骗局的治理,不能仅靠用户“自扫门前雪”,更需要平台、监管部门与法律制度的协同发力。平台应承担起“第一责任人”的义务,建立严格的商家准入机制,要求商家提交实名认证、资质证明及保证金;引入AI风控系统,对异常交易行为进行实时监测,及时冻结可疑账户;设立24小时投诉通道,对用户反馈的诈骗行为快速响应,封禁涉事商家并协助用户维权。

监管部门需将虚拟交易纳入反诈监测体系,联合公安、市场监管等部门开展专项整治行动,打击卡盟平台的“灰色产业链”;加快制定虚拟交易行业规范,明确平台责任、交易规则及纠纷处理机制,让虚拟财产保护有法可依;建立“黑名单”制度,对实施诈骗的商家及个人实施跨平台联合惩戒,提高其违法成本。

法律层面,应进一步明确虚拟财产的法律属性,细化虚拟交易纠纷的举证责任分配,降低用户维权难度;对于明知商家诈骗仍为其提供技术支持的卡盟平台,应追究连带责任,倒逼平台加强内部监管。

卡盟骗局的猖獗,是虚拟经济发展中的阵痛,也是对市场规则与诚信体系的考验。当用户学会“擦亮眼睛”,平台履行“守门人”职责,监管部门织密“防护网”,虚拟交易市场才能真正摆脱“骗子横行”的阴影,成为连接虚拟与现实的“安全桥梁”。你遭遇过卡盟骗局吗?或许,每一次警惕与防范,都是对这片市场的一次净化。