在卡盟投诉订单后,我的钱款会怎样处理?这是许多虚拟商品交易用户在遇到纠纷时最关心的问题。卡盟作为数字商品交易平台,其订单投诉处理机制直接关系到用户资金安全和交易信任度。不同于实体商品交易的“退换货”逻辑,虚拟商品的投诉涉及数字资产特殊性、平台规则界定、举证责任分配等多重维度,钱款处理流程并非简单的“退款”二字,而是需要结合投诉类型、证据有效性、平台责任判定等综合因素形成的一套完整机制。理解这一机制,不仅能帮助用户在维权时明确预期,更能推动行业规则向更透明、更公平的方向发展。

卡盟投诉的核心逻辑:基于“争议解决”的资金冻结与再分配

当用户在卡盟提交订单投诉后,钱款处理的首要环节是“资金冻结”。不同于即时到账的传统交易,卡盟普遍采用担保交易模式——买家付款后,资金先由平台托管,待确认收货或无争议后才会打给卖家。这一模式为投诉处理奠定了基础:一旦触发投诉,平台会立即暂停资金划转,将争议金额纳入“争议资金池”,避免卖家在纠纷期间转移资产。此时的钱款既不属于买家,也不属于卖家,而是处于平台监管下的“争议状态”,其后续走向完全取决于投诉的判定结果。

判定过程通常遵循“谁主张,谁举证”的原则。若投诉涉及“未发货”,用户需提供订单截图、支付凭证及卖家未履行的证据;若涉及“货不对板”,则需对比商品描述与实际交付的虚拟商品(如游戏道具、会员账号等)的差异。平台客服或争议仲裁团队会根据证据链完整度、平台规则细则(如“虚拟商品一经售出不退不换”的例外条款)进行审核。若判定用户胜诉,争议资金将直接退还至原支付账户;若判定卖家胜诉,资金则会在解除争议后释放给卖家;若双方证据不足或责任模糊,平台可能启动“部分退款”机制,按双方过错比例分配资金。这一流程的本质,是通过平台的中立角色实现争议资金的“二次分配”,确保交易结果与责任归属相匹配。

不同投诉场景下的钱款处理路径差异

虚拟商品的投诉场景复杂多样,钱款处理路径也因此呈现显著差异。以最常见的“未发货”投诉为例,若卖家因库存不足或系统故障延迟发货,用户在提交订单后24小时内未收到商品,平台通常会在核实订单状态后直接触发全额退款,资金返还周期一般为1-3个工作日,具体取决于支付渠道的清算效率。这类处理相对简单,因为“未发货”事实可通过后台物流数据(如虚拟商品发货记录)直接验证,举证门槛较低。

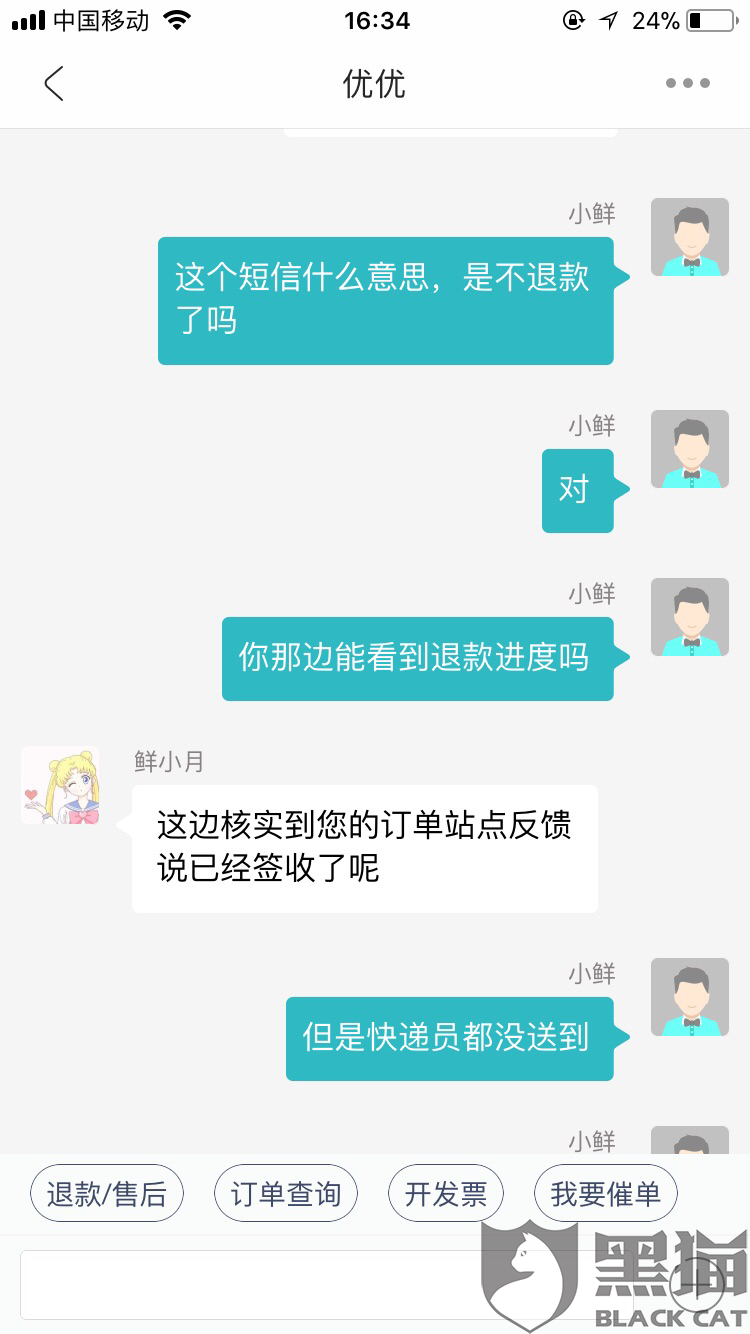

更具挑战性的是“货不对板”投诉。例如,用户购买的是“游戏稀有道具”,但收到的却是普通道具,此时需要用户提供商品描述截图、实际交付内容截图及双方沟通记录,形成完整的“证据闭环”。若卖家承认发错货,平台可协调“补发+退款”组合方案,即用户保留错误商品的同时,退还部分或全部款项;若卖家拒不承认,平台可能介入第三方鉴定(如联合游戏厂商核实道具真伪),鉴定周期可能延长至5-7个工作日,资金在此期间仍处于冻结状态。值得注意的是,若虚拟商品涉及“账号共享”“服务期限”等无形权益,举证难度进一步加大,用户需提供账号登录记录、服务失效截图等动态证据,此时钱款处理结果更依赖平台对规则的灵活解释。

极端情况下,若投诉涉及“欺诈行为”(如卖家收款后失联、提供虚假商品链接),平台会启动“紧急冻结”机制,不仅冻结争议资金,还会对卖家账户进行全面排查。若确认存在欺诈,资金将被优先退还用户,同时平台会封禁卖家账号并上报公安机关。这类处理虽然保障了用户权益,但也需要平台具备较强的风控能力和责任担当,避免因“平台监管不力”导致用户损失。

影响钱款处理效率的关键因素:规则透明度与用户举证能力

投诉后钱款处理的速度与结果,很大程度上取决于平台规则的透明度和用户的举证能力。当前部分卡盟平台存在规则模糊问题,例如对“虚拟商品损耗”“部分功能异常”等情形的责任划分不明确,导致用户在投诉时缺乏依据,资金长期悬而未决。理想状态下,平台应在用户下单前以显著方式公示《争议处理细则》,明确各类投诉的举证标准、处理时效及退款比例,减少规则理解偏差。

用户的举证能力同样至关重要。虚拟商品交易的“数字化”特性决定了证据易篡改、难留存的特点,例如聊天记录可能被删除、商品截图可能无法证明交付时间。因此,用户在交易过程中需养成“全程留痕”的习惯:通过平台官方渠道沟通、保存订单详情页截图、录制商品接收过程(如账号登录视频),这些细节都能显著提升投诉胜率。部分平台已开始尝试“区块链存证”技术,将交易记录、沟通内容上链存证,确保证据不可篡改,这一创新有望从技术层面解决举证难题,加速钱款处理进程。

行业趋势:从“被动处理”到“主动风控”的机制升级

随着虚拟商品交易规模扩大,卡盟平台对投诉处理机制的认识正在从“事后补救”转向“事前预防”。一方面,平台通过大数据分析识别高风险交易(如新注册卖家、异常低价商品),在交易前增加“二次验证”环节,降低纠纷发生概率;另一方面,争议处理流程逐步标准化,部分头部平台已引入“AI预审+人工复核”双轨制,AI通过关键词识别、图像比对快速判断投诉真实性,人工则聚焦复杂案例的深度调查,将平均处理时效从72小时压缩至48小时内。

更深层次的变革在于“用户权益保障体系”的完善。例如,部分平台设立“争议保证金池”,由卖家按交易比例缴纳资金,用于优先赔付用户的合理损失;还有平台联合第三方支付机构推出“极速退款”服务,对符合条件的投诉实现“先行垫付”,再向卖家追偿。这些机制的核心逻辑,是将钱款处理从“平台单方判定”转变为“多方共担风险”,既提升用户维权体验,也倒逼卖家规范经营。

对用户而言,理解“在卡盟投诉订单后,我的钱款会怎样处理”不仅是对个人权益的维护,更是对行业生态的参与。当每一个投诉环节都经得起推敲,用户的钱款安全才真正从“可能”变为“必然”。这需要平台以规则为基石、以技术为工具、以责任为担当,也需要用户以理性维权、主动举证、信任配合为支撑。唯有如此,虚拟商品交易市场才能在纠纷与解决中不断进化,构建起更值得信赖的数字消费环境。