在卡盟购物遭遇骗局,该如何维权挽回损失?这一问题已成为虚拟商品交易领域消费者权益保护的核心痛点。卡盟作为以虚拟卡密(如游戏点卡、软件激活码、会员账号等)为主的交易平台,因其低门槛、高流通性吸引了大量用户,但同时也滋生了虚假充值、货不对板、跑路客服等骗局。当消费者发现卡盟购物被骗,往往因虚拟商品的特殊性(如无实体、易复制、交易痕迹易灭失)陷入维权困境。事实上,维权挽回损失并非无解,关键在于掌握“证据固定—平台施压—法律追索”的三阶策略,并结合虚拟交易场景特点精准发力。

识别骗局类型:为维权明确方向

卡盟购物骗局的常见形态直接决定了维权的切入点。首先是“虚假充值类”,骗子以“超低价折扣”“限时秒杀”为诱饵,诱导消费者通过非官方渠道转账,或发送无效卡密,收款后立即拉黑;其次是“货不对板类”,商家宣称提供“终身VIP”“全网资源”,实际交付的卡密权限缩水、功能失效;最后是“钓鱼链接类”,通过仿冒平台官网的钓鱼页面窃取消费者账号及支付信息,甚至直接划扣资金。

值得注意的是,部分骗局披着“平台自营”外衣,实则由个人商家利用平台监管漏洞作案。此时,消费者需先厘清责任主体:若平台未履行审核义务(如对商家资质审查不严),则需承担连带责任;若纯属个人诈骗,则需通过法律途径直接追责。明确骗局类型与责任方,是制定维权方案的前提。

证据固定:虚拟交易维权的“生命线”

虚拟商品交易的“无形性”导致证据极易灭失,因此第一时间完整固定证据链是维权成败的关键。证据链需包含三核心要素:交易凭证、沟通记录、商品异常证明。

交易凭证方面,需保存支付平台流水(注明交易时间、金额、对方账户)、卡盟平台订单详情(含订单号、商品名称、商家ID),若通过第三方支付,还应保留支付成功页面截图。沟通记录是重中之重,需涵盖与商家的完整聊天记录(包括商品承诺、售后承诺、推诿话术),建议使用录屏工具记录对话过程,并标注关键时间节点——例如商家承诺“24小时内补发卡密”却未兑现,此类截图可作为平台介入的直接依据。

商品异常证明则需体现“货不对板”的事实:如游戏点卡无法激活(需保留激活失败提示截图)、软件会员权限与描述不符(录制功能对比视频)。若遭遇钓鱼诈骗,需保存钓鱼网站链接、页面截图,并通过官方渠道核实域名真实性。

实践中,不少消费者因“觉得截图麻烦”或“金额不大”而忽略证据固定,导致后续维权时“口说无凭”。事实上,虚拟交易中电子证据的法律效力已得到《电子签名法》明确,只要证据真实、完整且未被篡改,即可作为维权依据。

平台投诉:低成本维权的首道关卡

卡盟平台作为交易中介,其规则中通常包含“消费者权益保障条款”,这是推动维权的第一杠杆。消费者需通过平台官方客服渠道(如在线客服、投诉工单、举报入口)提交证据,明确诉求(如退款、封禁商家账号)。

投诉时需注意三个技巧:一是精准引用平台规则,例如“根据《XX卡盟用户协议》第X条,商家需对商品真实性负责,虚假宣传可触发‘先行赔付’机制”;二是提供“阶梯式证据”,先提交核心证据(如无效卡密截图),再根据平台要求补充细节;三是保持沟通记录可追溯,避免通过电话或微信私下沟通——平台客服系统中的记录更具公信力。

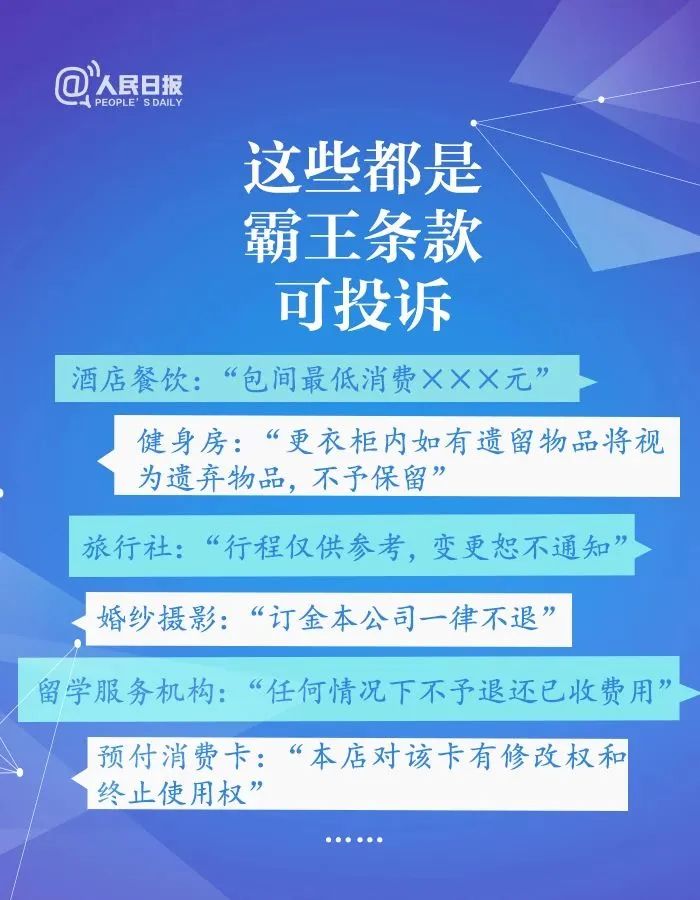

若平台推诿或拖延(如“已超过投诉时效”“需等待商家回应”),消费者可升级投诉至平台监管部门(如卡盟平台的“诚信委员会”或“纠纷仲裁组”),或通过消费者协会(12315)向平台所在地的市场监管部门举报,要求平台履行监管责任。值得注意的是,部分头部卡盟平台为维护声誉,对小额投诉(如50元以下)会启动“快速退款通道”,消费者可善用此类机制。

法律追索:大额维权的终极武器

当平台无法解决问题或损失金额较大(如超过1000元),法律途径是挽回损失的核心保障。法律追索需根据骗局性质选择不同路径:

若涉及个人诈骗(如商家收款后失联),消费者可向公安机关报案,案由为“诈骗罪”。根据《刑法》第266条,诈骗公私财物数额较大的(3000元以上即可立案),可处三年以下有期徒刑;数额巨大或情节严重的,量刑更重。报案时需提交完整的证据链,公安机关可通过支付账户追溯、IP定位等手段锁定嫌疑人。

若平台存在明显过错(如明知商家诈骗仍为其提供交易通道、未建立商家信用评价体系),消费者可提起民事诉讼,要求平台承担“连带赔偿责任”。司法实践中,法院会综合考虑平台是否履行了“审核义务”“安全保障义务”及“及时处置义务”——例如,若平台对商家的“超低价折扣”宣传未进行合理性审查,或对消费者投诉置之不理,则需承担相应责任。

此外,对于跨区域、团伙化的卡盟诈骗,消费者可联合其他受害者集体维权,通过“共同诉讼”或向检察院申请“民事公益诉讼”降低维权成本,增强追责力度。

预防大于维权:构建虚拟交易的“防火墙”

面对卡盟购物骗局,维权是“亡羊补牢”,预防才是根本。消费者需建立“三查”习惯:查平台资质(优先选择有ICP备案、成立时间超3年的平台)、查商家信用(关注用户评价中“差评率”“投诉量”)、查商品价格(显著低于市场价的商品需警惕,可能是钓鱼诱饵)。同时,尽量通过平台官方支付渠道交易,避免直接转账至个人账户,并开启“支付确认”功能——确认收到有效商品后再确认付款,可大幅降低被骗风险。

对卡盟平台而言,完善风控机制是减少纠纷的核心:需建立“商家准入审核制”(核查营业执照、身份证实名信息)、“交易担保机制”(买家确认收货后放款)、“信用评价体系”(对差评商家自动启动调查)。监管部门则应加快虚拟商品交易立法,明确“虚拟商品质量标准”和“平台责任边界”,让维权有法可依。

在卡盟购物遭遇骗局,维权挽回损失不仅是个人权益的争取,更是对虚拟交易市场秩序的一次净化。当消费者掌握证据维权的技巧,平台主动承担监管责任,监管部门织密法律保护网,卡盟生态才能从“骗局高发地”蜕变为“放心交易圈”。每个维权案例的胜诉,都是对不法商家的一次警示,也是对市场规范的一次推动——毕竟,健康的虚拟交易市场,需要消费者、平台与监管者的共同守护。