卡盟代码作为构建数字化充值、会员管理系统的核心工具,近年来随着电商、游戏、在线教育等行业的爆发式增长,其需求呈现井喷态势。然而,许多初学者面对“代码”二字往往望而却步,认为这是程序员的专属领域,实则不然——卡盟代码的底层逻辑远比想象中简洁,只要掌握正确的方法,小白也能快速实现从“零基础”到“独立开发”的跨越。本文将围绕“如何轻松上手卡盟代码”展开,结合实战场景与避坑指南,为初学者提供一套可落地的学习路径。

一、卡盟代码的核心价值:不止于“写代码”,更是“解决问题”的思维工具

首先要明确,卡盟代码的本质并非抽象的编程语言,而是针对特定业务场景(如卡密生成、充值接口、用户权限管理)的“解决方案集合”。其核心价值在于通过标准化的代码逻辑,实现“自动化的充值流程”与“精细化的用户管理”。例如,一个游戏平台需要支持玩家通过购买点卡激活账号,卡盟代码就能完成“接收用户支付—验证卡密密钥—更新账户余额—触发通知”的全链路操作,这比人工处理效率提升百倍,且大幅降低出错率。

对小白而言,理解这一价值至关重要:学习卡盟代码不是为了成为“代码搬运工”,而是掌握“用代码解决业务问题”的能力。当你意识到自己能通过几行代码搭建一套完整的充值系统时,学习动力自然会从“被动应付”转为“主动探索”。

二、破除认知误区:小白学卡盟代码,最该戒掉的三个“思维定式”

在接触卡盟代码的初期,多数人会被固有观念束缚,导致学习效率低下。常见的误区主要有三:

其一,“语法恐惧症”。很多人看到“变量、函数、循环”等术语就感到头疼,认为必须先精通编程基础才能上手。但实际上,卡盟代码的语法高度简化,甚至类似“配置指令”,例如生成卡密的核心代码可能仅需一行generate_card(type="游戏点卡", count=100, prefix="GAME"),重点在于理解“参数含义”而非纠结语法细节。

其二,“完美主义陷阱”。部分初学者总想“一次性写出完美代码”,却忽略了“迭代优化”的重要性。卡盟代码的实践性极强,正确的做法是“先实现功能,再优化体验”——哪怕最初写出的代码逻辑冗余,只要能跑通流程,后续再通过查阅资料逐步精简,远比“纸上谈兵”更有效。

其三,“脱离场景学习”。有人抱着厚厚的代码手册逐字背诵,却不结合具体业务场景,导致“学完就忘”。卡盟代码的生命力在于应用,例如在学习“卡密验证功能”时,同步模拟“用户输入错误卡密—系统提示‘卡密无效’—记录错误日志”的完整流程,才能让代码“活”起来。

三、分阶段上手技巧:从“零认知”到“独立开发”的三步进阶法

轻松上手卡盟代码,关键在于“拆解目标、分步突破”。以下是专为小白设计的三阶段学习路径,每个阶段都有明确的任务与可量化的成果:

第一阶段:基础语法扫盲——用“最小化知识”实现“最小化功能”(1-2周)

此阶段无需系统学习编程理论,只需掌握卡盟代码最核心的“三大元素”:变量(存储数据)、函数(执行操作)、条件判断(逻辑分支)。

变量:理解“数据容器”的作用

变量是代码的“记忆单元”,例如card_price = 10表示“每张卡密价格10元”,user_balance = 50表示“用户账户余额50元”。小白的练习目标:用变量模拟“用户充值”场景,例如“用户充值100元后,账户余额如何变化?”(答案:user_balance = user_balance + 100)。函数:掌握“复用操作”的快捷方式

函数是将多个操作打包的“工具箱”,例如check_card_valid(card_key)函数用于“验证卡密有效性”,调用时只需输入卡密密钥,函数会返回“有效”或“无效”。练习目标:尝试调用一个现成的“生成卡密函数”,观察输出结果(如生成5张测试卡密)。条件判断:搭建“业务逻辑”的骨架

条件判断是代码的“分岔路”,例如“如果用户余额≥卡密价格,则扣除余额并激活卡密;否则提示‘余额不足’”。练习目标:用if-else语句模拟一个简单的“充值判断逻辑”,无需完整代码,只需写出伪代码(如“如果…就…否则…”)。

第二阶段:场景化实战——从“模仿”到“半独立”的小项目(2-3周)

基础语法掌握后,需通过“小项目”串联知识点,实现从“零散知识”到“系统应用”的跨越。推荐新手从“卡密管理系统”开始,拆解为三个子模块逐步实现:

模块1:卡密生成功能

核心需求:按指定类型(如游戏点卡、话费充值)、数量生成唯一卡密。参考代码逻辑:def generate_card(card_type, count): prefix = {"游戏点卡": "GAME", "话费充值": "TEL"}[card_type] # 定义卡密前缀 cards = [] for i in range(count): card_key = prefix + str(i).zfill(6) # 生成格式如“GAME000001”的卡密 cards.append(card_key) return cards小白任务:修改代码,让卡密包含“8位随机数字”(如

prefix + random.randint(10000000, 99999999)),并测试生成10张卡密。模块2:卡密验证与核销功能

核心需求:用户输入卡密后,系统验证是否有效(未使用且存在),若有效则标记为“已使用”并返回对应权益。练习时可用“列表模拟数据库”,例如:all_cards = ["GAME000001", "GAME000002"] # 假设这是所有生成的卡密 used_cards = [] # 已核销卡密列表 def use_card(card_key): if card_key in all_cards and card_key not in used_cards: used_cards.append(card_key) return "卡密有效,权益已到账!" else: return "卡密无效或已被使用!"小白任务:模拟用户输入“GAME000001”和“GAME000003”,观察系统返回结果,理解“验证逻辑”的实现原理。

模块3:简易管理后台(命令行版)

核心需求:通过命令行操作查看卡密列表、核销记录。例如输入1查看“所有卡密”,输入2查看“已核销卡密”。练习目标:用input()函数接收用户指令,用if-elif判断执行不同操作,无需复杂的界面设计,重点实现“交互逻辑”。

第三阶段:工具与资源整合——借助“外力”突破效率瓶颈(持续学习)

独立完成小项目后,需进一步提升开发效率,这离不开工具与资源的支持:

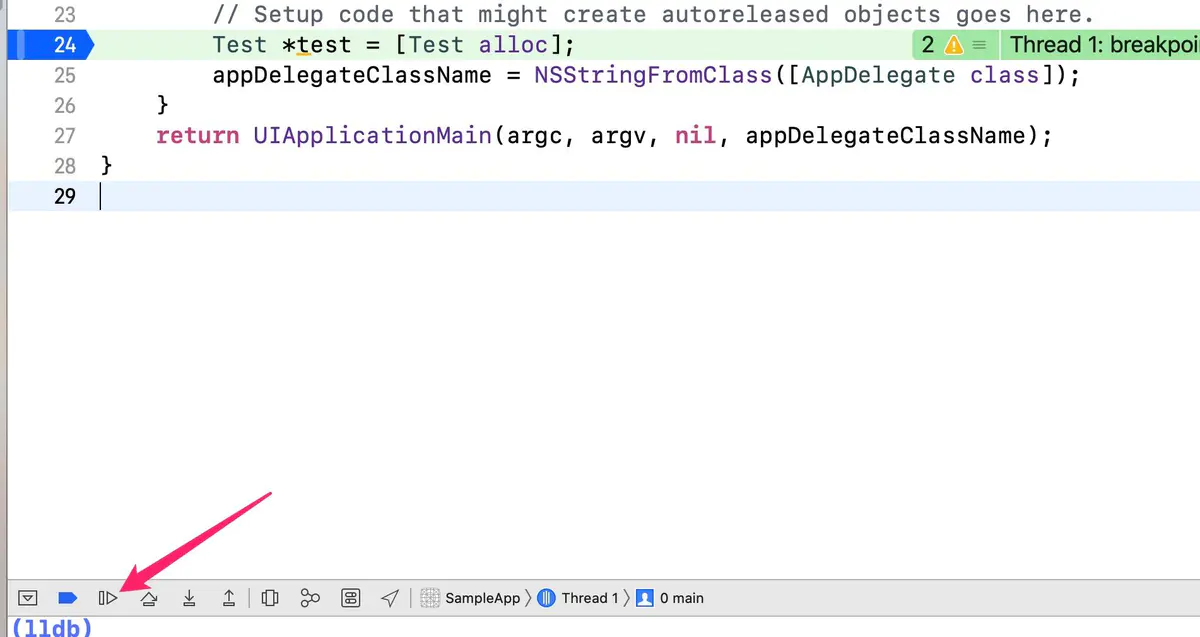

调试工具:善用“打印日志”定位错误

代码出错时,新手常陷入“不知道哪一步错了”的困境。此时用print()函数在关键步骤输出中间变量(如print("当前生成的卡密:", card_key)),能快速定位问题。例如,若卡密重复,打印cards列表即可发现生成逻辑漏洞。学习资源:聚焦“实战导向”的社区与文档

推荐初学者关注两类资源:一是卡盟代码官方文档(如“XX卡盟开发手册”),重点查阅“接口说明”与“示例代码”;二是垂直社区(如“卡盟技术论坛”),搜索“新手常见问题”,往往能找到前辈踩过的坑及解决方案。版本控制:用“Git”管理代码迭代

即使是小项目,也建议使用Git进行版本管理。例如将“卡密生成功能”“验证功能”分别作为不同分支开发,合并时避免代码冲突。这不仅能培养规范的开发习惯,也为后续功能扩展奠定基础。

四、避坑指南:新手最容易踩的3个“代码陷阱”与应对方案

在实战中,以下三个问题最常导致新手“卡壳”,提前了解可少走弯路:

陷阱1:变量命名混乱导致“代码可读性差”

例如用a、b、c作为变量名,过几天连自己都看不懂。正确做法:用“业务含义+数据类型”命名,如card_price(卡密价格)、user_id(用户ID),代码逻辑一目了然。陷阱2:忽视“异常处理”导致程序崩溃

例如用户输入“字母”作为卡密数量,程序直接报错。应对方案:增加“异常捕获”代码,如:try: count = int(input("请输入生成数量:")) except ValueError: print("请输入数字!")即使输入错误,程序也不会崩溃,而是提示用户重新输入。

陷阱3:过度依赖“现成代码”缺乏独立思考

不少新手直接复制网上代码,却不理解底层逻辑,导致需求稍有变化就无法应对。正确做法:复制代码后,逐行添加注释(如“这行代码的作用是生成卡密前缀”),确保自己能“讲清楚每一行代码为什么这么写”。

结语:轻松上手卡盟代码,本质是“用最小成本验证业务价值”

卡盟代码的学习,从来不是“追求技术深度”,而是“用代码解决实际业务问题”的能力迁移。对小白而言,最有效的路径是“先模仿、再理解、后创新”——从复制一段能跑通的代码开始,逐步拆解逻辑,再结合业务需求进行修改,最终实现从“被动执行”到“主动设计”的跨越。当你能独立搭建一套完整的卡盟系统时,你会发现:所谓“代码难题”,不过是“业务逻辑”的另一种表达。记住,每一行成功的代码背后,都是对业务需求的深刻理解,而非技术本身的炫技。放下对“代码”的恐惧,从今天的一个小功能开始,你也能成为卡盟系统的“掌控者”。