在社交货币化时代,一张电子名片上的“赞”数,正悄然成为个人信任背书与社交资产的无声宣言。当求职者需要快速建立专业形象,创业者渴望在商务场景中获取初始信任,自媒体人追求账号权重提升时,“免费刷名片赞的网站”成为不少人心中的捷径——但这条捷径的尽头,究竟是高效赋能,还是暗藏陷阱?

社交信任的量化符号:为什么名片赞成为刚需?在碎片化社交中,人类大脑天然依赖“社会证明”机制简化决策——一张拥有数百赞的名片,会被潜意识解读为“此人值得认识”“这家公司值得合作”。LinkedIn数据显示,拥有50+互动的名片,其被主动查看的概率是低互动名片的3倍;而微信生态中,高点赞名片往往能在商务添加后更快获得回应。这种“点赞=价值”的隐形公式,驱动着用户寻找免费刷名片赞的渠道,试图以最小成本撬动最大社交势能。

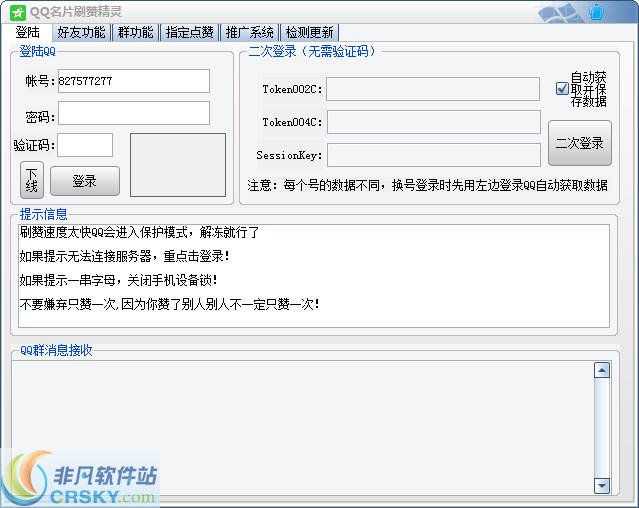

需求催生供给,网络上涌现出大量“免费刷名片赞的网站”与“互赞平台”,它们大致分为三类:一类是积分兑换型社区,用户通过为他人点赞赚取积分,再用积分兑换自己名片的点赞量;一类是自动化工具,声称可模拟真人操作批量点赞,支持微信、钉钉等多平台;还有一类是隐藏在QQ群、贴吧的资源分享帖,以“免费刷赞”为诱饵引流至私域。这些渠道精准抓住了用户“既想要效果,又不想花钱”的心理,却往往在“免费”外衣下埋藏着更昂贵的代价。

免费背后的“隐形成本”:数据安全是首要风险。某网络安全机构测试显示,超七成免费刷赞网站会要求用户授权登录,并暗中获取通讯录、聊天记录甚至支付权限。曾有用户因使用某互赞平台,导致整个微信好友列表被爬取,最终陷入精准诈骗陷阱。更隐蔽的是账号封禁风险——微信、钉钉等平台均明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到异常点赞,轻则限流降权,重则永久封禁社交账号,得不偿失。

*虚假互动的“反噬效应”*同样不容忽视。机器人生成的点赞无法带来真实人脉,反而可能降低专业形象。一位HR透露,在筛选候选人时,若发现其名片点赞数异常但评论寥寥,会直接判定为“刷量行为”,直接淘汰。商务合作中,虚假点赞更可能适得其反——当潜在合作伙伴发现你的名片赞数与实际影响力不符,信任度反而会断崖式下跌。这种“数字泡沫”的破裂,往往比从未刷过赞更伤及社交信用。

寻找安全替代路径:与其在灰色地带冒险,不如构建真实的社交价值体系。对于求职者而言,优化名片中的“项目经历”“技能认证”等核心模块,用具体数据量化成果,比百条空洞点赞更有说服力;创业者可重点突出“合作案例”“客户评价”,真实背书远胜虚假数字。自媒体人则可通过输出垂直领域干货内容,吸引精准用户自然互动——一条行业深度分析带来的点赞,价值远超十次机械刷量。

合规工具也能助力高效社交。部分企业级社交管理平台(如“名片全能王”“脉脉”)提供的“真实互动”功能,鼓励用户基于共同兴趣或业务需求互相点赞,既符合平台规则,又能积累有效人脉。此外,参与行业社群、线下沙龙等真实社交场景,通过面对面交流建立信任,后续线上互动自然水到渠成——这种“线下种草、线上发酵”的模式,才是社交资产增值的正道。

归根结底,名片赞的本质是社交价值的量化体现,而非冰冷的数字游戏。与其在免费刷网站的灰色地带冒险,不如将精力投入到真实社交能力的建设——当你的专业内容能为他人创造价值,当你的每一次互动都传递真诚,那些自然的点赞,终将成为你社交网络中最坚实的基石。毕竟,社交的本质是“价值交换”,而非“数字游戏”;真正的社交资产,永远建立在信任与真诚之上,而非虚假的点赞泡沫。