在卡盟交易生态中,交易密码作为资金安全的“最后一道防线”,其存储位置的选择直接决定了账户抗风险能力。然而,大量用户仍停留在“密码记在手机备忘录”“浏览器默认保存”的原始阶段,当钓鱼链接、木马病毒来袭时,这些看似“方便”的存储方式反而成为黑客破解的突破口。寻找卡盟交易密码的安全位置,本质上是构建“动态防御体系”的过程——它不仅是物理存储点的选择,更是安全策略、技术工具与用户习惯的系统性整合。本文将从密码位置的误区解析、安全存储方案、行业趋势挑战三个维度,揭开卡盟交易密码“藏身之所”的真正答案。

一、误区解析:你以为的“安全角落”,恰恰是黑客的“突破口”

多数用户对卡盟交易密码位置的认知,仍停留在“易取性优先”的层面,却忽视了这些“便捷角落”潜藏的巨大风险。

最常见的误区是将密码与卡盟平台账号绑定存储,例如手机通讯录备注“卡盟密码:123456”、社交软件昵称后缀缀“密码:XXXX”,甚至直接写在纸质便签贴在电脑旁。这类存储方式的致命缺陷在于“单一暴露点”——一旦手机丢失、社交账号被盗或纸质便签被翻拍,密码将随平台账号一起泄露,黑客无需破解即可直接登录账户。

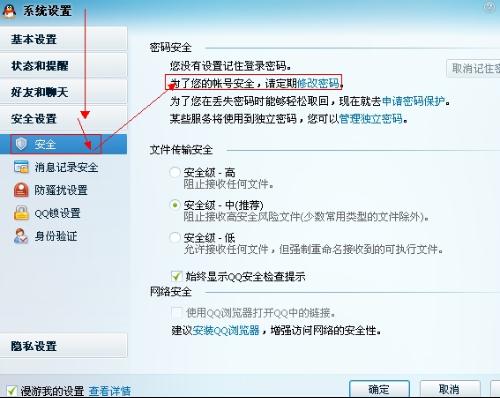

其次是依赖浏览器或第三方密码管理工具的“自动填充”功能。虽然主流浏览器提供密码保存功能,但其加密强度有限,且若设备感染了键盘记录器或恶意脚本,用户在输入密码的瞬间就会被实时窃取。部分第三方密码管理工具若本身存在安全漏洞(如弱加密、未开启双因素认证),反而会成为密码集中泄露的“风险池”。

更隐蔽的误区是“密码复用”,即用与常用平台(如微信、支付宝)相同的密码组合登录卡盟。这种“一劳永逸”的做法,本质是将其他平台的安全风险直接传导至卡盟账户——一旦常用平台密码泄露,卡盟账户将“不攻自破”。

二、安全存储方案:构建“分层加密+动态管理”的密码位置体系

真正的安全密码位置,绝非固定的“物理角落”,而是基于“风险隔离+动态加密”逻辑的系统性方案。结合行业安全实践,以下三类存储位置能有效提升卡盟交易密码的抗攻击能力。

1. 硬件级加密:脱离数字环境的“物理保险箱”

硬件加密设备(如USB Key、智能加密U盘)是目前公认最安全的密码存储方式。这类设备通过芯片级加密算法(如国密SM4、AES-256)将密码数据与物理设备绑定,即使设备丢失,没有密钥也无法读取密码信息。例如,将卡盟交易密码存储在支持“双因子认证”的USB Key中,登录时需插入设备并验证指纹/密码,实现“密码+物理密钥”的双重验证。硬件加密的核心优势在于“脱离网络存储”,彻底规避钓鱼攻击、远程木马等网络威胁,适合大额或高频交易的卡盟用户。

2. 专业密码管理工具:动态加密与权限控制的“数字保险柜”

对于拒绝硬件设备的用户,专业密码管理工具(如1Password、Bitwarden等开源工具)提供了更灵活的解决方案。这类工具通过“端到端加密+零知识架构”确保密码数据安全——即使服务商被攻击,黑客也无法获取用户密码明文。其核心功能包括:

- 密码生成与存储:自动生成包含大小写字母、数字、符号的复杂密码,避免用户设置弱密码;

- 分类权限管理:将卡盟密码与社交、购物类密码分库存储,设置独立访问权限(如需二次验证);

- 安全审计功能:实时监测密码是否在数据泄露事件中出现,异常登录时触发警报。

值得注意的是,使用密码管理工具需确保开启“双因素认证”,并定期更换主密码,避免因主密码泄露导致整个密码库失守。

3. 个人加密笔记系统:轻量级用户的“离线加密方案”

对于追求轻量级存储的用户,基于本地加密的笔记系统(如VeraCrypt加密容器、Obsidian+插件加密)是折中选择。具体操作为:在电脑或手机中创建加密分区/加密文件,将卡盟交易密码以“平台名称+账号+密码+备注”的格式存储,并设置高强度开锁密码(如20位以上随机字符)。这种方案的关键在于“离线存储+独立加密”——密码数据不联网,且加密密钥仅用户本人掌握,即使设备丢失,没有密钥也无法破解加密文件。

三、行业趋势与挑战:从“静态存储”到“动态防御”的进化

随着卡盟交易规模的扩大(据行业不完全统计,2023年卡盟交易额突破千亿级),密码安全已从“个人问题”升级为“行业痛点”。当前,行业在密码位置管理上呈现三大趋势,同时也面临相应挑战。

趋势一:生物识别技术重构密码“位置”定义

传统密码的“字符组合”位置正逐渐被生物特征替代。部分头部卡盟平台已试点“人脸识别+动态手势”登录,通过设备本地生物特征引擎验证用户身份,避免密码在传输和存储环节被窃取。这种趋势下,“密码位置”从“存储介质”转向“生物特征数据库”——用户无需记忆密码,但需确保生物数据存储在设备本地而非云端,避免生物信息泄露风险。

趋势二:区块链技术实现“去中心化密码管理”

基于区块链的分布式身份系统,正尝试让用户自主掌控密码密钥。通过“非对称加密+私钥签名”机制,用户将卡盟账户与区块链地址绑定,私钥仅存储在用户个人设备中,交易时通过私钥签名授权,平台不存储用户密码。这种方式彻底消除了“中心化数据库泄露”的风险,但私钥丢失意味着账户永久无法找回,对用户密钥管理能力提出更高要求。

挑战:用户习惯与安全成本的博弈

尽管安全技术不断迭代,但多数用户仍因“操作复杂”“成本较高”而拒绝采用安全方案。行业调研显示,仅12%的卡盟用户使用专业密码管理工具,78%的用户仍依赖原始记忆方式。这种“安全惰性”导致钓鱼攻击成功率居高不下——2023年卡盟领域因密码泄露导致的资金损失占比达63%。破解这一困局,需要平台在安全与便捷间找到平衡点,例如推出“一键生成密码+安全存储引导”的内置功能,降低用户安全使用门槛。

结语:密码位置的“安全解”,藏在“动态防御思维”里

寻找卡盟交易密码的安全位置,本质上是一场“安全与便捷”的博弈。它没有一劳永逸的“标准答案”,而是需要用户建立“动态防御思维”:将密码视为“流动资产”,根据交易场景(大额/小额、高频/低频)选择存储方案,定期更换密码,并借助技术工具构建“多层防护网”。对卡盟行业而言,推动密码安全从“用户责任”向“平台责任+用户意识”双轨并重转变,才是降低交易风险、构建健康生态的关键。毕竟,真正的“密码位置”,永远在用户对安全的清醒认知与主动行动之中。