微信卡盟加款机器人,真的能自动充值吗?这是近年来在数字支付和卡盟生态中频繁被探讨的问题。随着卡盟平台(即各类虚拟商品充值服务平台)的规模化发展,效率成为核心竞争要素,“加款机器人”应运而生,其宣称的“全自动充值”“秒到账”“无需人工干预”等特性,既吸引了商家追求效率的目光,也引发了用户对其真实性的质疑。要解答这一问题,需从技术原理、实际应用场景、行业瓶颈及合规性等多个维度深入剖析,而非简单以“能”或“不能”一概而论。

一、概念拆解:微信卡盟加款机器人的本质与定位

所谓“微信卡盟加款机器人”,本质是基于API(应用程序编程接口)接口技术与自动化脚本工具,针对卡盟平台的“加款”(即用户向平台账户充值资金)流程开发的辅助程序。其核心目标是通过预设规则与算法,替代人工完成用户充值请求的接收、资金校验、订单处理、到账通知等环节,实现“机器换人”的效率提升。从行业生态看,卡盟平台作为连接上游供应商(如游戏运营商、话务服务商)与下游用户(如玩家、消费者)的中介,加款流程的顺畅度直接影响用户体验与平台运营效率——传统人工加款需手动核对金额、账户信息,高峰期易出现延迟、错漏,而机器人则试图通过技术手段解决这一痛点。

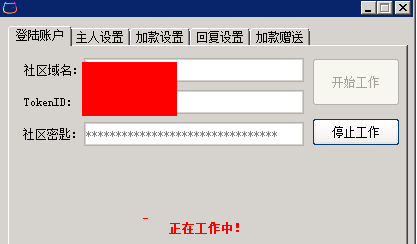

值得注意的是,“微信卡盟加款机器人”并非单一产品,而是包含前端交互界面、中端数据处理引擎、后端接口对接的复合系统。其“自动”能力的高低,直接取决于技术架构的完善程度与卡盟平台自身的系统兼容性。目前市场上此类机器人可分为两类:一类是卡盟平台官方开发的内部工具,服务于平台自身的加款流程;另一类是第三方开发者提供的“插件式”工具,需嵌入卡盟系统使用,后者因技术标准不一,实际效果差异较大。

二、技术原理:自动充值的实现路径与局限性

从技术层面看,微信卡盟加款机器人实现“自动充值”需依赖三大核心模块:支付接口对接、订单逻辑处理与异常机制响应。

在支付接口对接环节,机器人需通过微信支付的商户接口或H5支付通道,实现用户充值资金从微信账户到卡盟平台账户的实时划转。理论上,微信支付API支持异步回调机制,即用户支付成功后,微信服务器会主动向卡盟系统推送支付结果,机器人接收回调后即可触发后续流程。然而,这一环节的“自动”受限于接口权限与稳定性:部分卡盟平台因资质不全,无法接入微信官方支付接口,只能通过第三方支付通道“跳转”,此时支付结果需依赖页面跳转后的状态同步,若网络波动或页面异常,机器人可能无法及时捕获支付成功信号,导致订单卡顿。

订单逻辑处理是机器人的“大脑”,需预设加款规则:如金额匹配(用户输入金额与系统预设档位是否一致)、账户校验(用户账户是否存在、状态是否正常)、风控筛查(识别异常充值行为,如频繁小额加款、异地登录等)。成熟的机器人可通过算法实现规则动态调整,例如根据用户历史加款记录优化风控阈值,但规则复杂度的提升也意味着系统资源消耗增加,若卡盟服务器性能不足,机器人可能因处理延迟而出现“假死”状态,看似“自动”实则需人工重启。

异常机制响应是保障“自动”连续性的关键。现实中,网络中断、接口超时、支付失败等突发情况难以完全避免,机器人需具备自动重试、错误日志记录、人工报警等功能。但部分低成本机器人为降低开发难度,仅设置简单重试机制(如3次失败后放弃),此时订单会滞留在“处理中”状态,仍需人工介入——这种“半自动”状态,正是市场上许多机器人“标榜全自动,实则人工兜底”的主要原因。

可见,微信卡盟加款机器人的“自动充值”能力是有条件的自动化,而非全流程无人化。其效果取决于支付接口的稳定性、订单逻辑的完备性、异常机制的鲁棒性,以及卡盟平台自身的技术投入程度。

三、现实应用:效率提升与“伪自动”的乱象并存

在实际应用中,微信卡盟加款机器人的价值确实得到了部分体现。对于中小型卡盟平台而言,引入机器人可将人工加款效率提升3-5倍:传统人工处理单笔订单平均需2-3分钟(含核对、转账、记录),机器人通过API秒级响应,单笔处理时间可压缩至10秒以内,且支持多订单并发处理。尤其在促销活动、节假日等高峰期,机器人的批量处理能力能有效避免订单积压,改善用户体验。

然而,行业乱象也随之而来。部分第三方机器人开发商为吸引用户,刻意夸大“全自动”能力,宣称“无需任何操作,支付即到账”,实则隐藏了多重限制:其一,依赖特定卡盟系统适配,仅支持少数主流平台,兼容性差;其二,对加款金额、频次设限(如单笔不超过500元,每日不超过10笔),超出范围需人工审核;其三,数据安全风险——第三方机器人需获取卡盟平台的账户权限与数据库访问权限,若开发者缺乏安全意识,用户资金数据可能面临泄露风险。更有甚者,利用机器人接口漏洞开发“刷量工具”,通过虚假充值套取平台优惠,最终导致平台与用户双输。

这种“伪自动”现象的本质,是行业重营销轻技术的浮躁心态。许多卡盟平台为追求短期利益,选择低价采购第三方机器人,忽视了对系统底层架构的优化与安全防护,导致机器人沦为“半成品”,反而降低了运营效率。

四、行业瓶颈:技术、合规与生态的三重约束

微信卡盟加款机器人要实现真正意义上的“全自动充值”,仍面临三大核心瓶颈:

技术瓶颈在于微信支付的接口限制。出于资金安全考虑,微信支付对第三方平台的接口调用设置了严格的频率限制与风控规则,例如单商户接口调用次数不超过1000次/分钟,单笔支付金额上限需提前报备。机器人若频繁触发风控规则,可能导致接口临时冻结,直接影响自动充值连续性。此外,跨平台兼容性问题同样突出——不同卡盟系统的数据库结构、订单字段、加密方式存在差异,机器人需为每个平台定制开发,成本高昂。

合规瓶颈则源于卡盟行业的灰色地带。部分卡盟平台涉及游戏私服、虚拟货币等违规业务,其加款资金可能涉及洗钱、赌博等非法活动。微信支付作为持牌支付机构,严禁为违规业务提供接口服务,导致此类平台只能通过“地下接口”或个人收款码进行加款,机器人无法接入合规支付通道,“自动充值”自然无从谈起。即便合规平台,也需严格遵守《非银行支付机构条例》等法规,资金流水需全程留痕,机器人的自动化流程需满足可追溯性要求,这进一步增加了技术复杂度。

生态瓶颈体现在行业标准的缺失。目前卡盟机器人市场缺乏统一的技术标准与安全规范,开发者各自为战,接口协议、数据格式五花八门,导致机器人与卡盟系统的“协作”如同“拼凑零件”,稳定性难以保障。同时,卡盟平台与机器人开发者之间多为短期合作,缺乏长期技术共建,机器人无法根据平台业务迭代及时升级,逐渐沦为“一次性工具”。

五、理性看待:工具价值与用户选择的平衡

综合来看,微信卡盟加款机器人“能否自动充值”的答案并非绝对:在合规平台、技术投入充足、接口权限完善的场景下,机器人可实现接近全自动的加款流程,效率提升显著;但在资质不全、系统简陋、追求短期利益的乱象中,“自动”往往只是噱头,用户需警惕“伪自动”背后的风险。

对于卡盟平台而言,与其盲目追求“全自动”噱头,不如将重心放在技术合规与系统优化上:优先接入微信支付等官方合规接口,投入资源开发具备完整异常处理机制的内部机器人,建立“机器人+人工”的协同流程(如机器人处理常规订单,人工负责异常订单审核),在效率与安全间找到平衡点。对于用户而言,选择卡盟平台时需核查其支付接口资质(是否为微信支付官方合作商户),对宣称“全自动”的机器人保持理性,优先选择平台官方工具或具备安全认证的第三方产品,避免因贪图便捷而陷入资金安全风险。

归根结底,微信卡盟加款机器人的价值,不在于是否“全自动”,而在于能否通过技术手段让加款流程更安全、更高效。在数字支付日益规范的今天,唯有坚守合规底线、尊重技术规律,才能让工具真正服务于行业生态,而非成为乱象的温床。