微信活动已成为品牌触达用户、提升转化的标配工具,而“微信活动抽奖卡盟”作为支撑抽奖活动的核心平台,其选择与效果直接关系活动成败。运营者常面临“卡盟选不好,活动白搞”的困境——有的卡盟因技术崩溃导致用户参与无门,有的因违规规则被微信限流,有的看似热闹却无实际转化。微信活动抽奖卡盟的选择,本质是寻找“合规稳定、数据可沉淀、能支撑业务目标”的工具;而效果评估,则需跳出“参与人数”的表层指标,深入用户资产积累与商业转化价值。

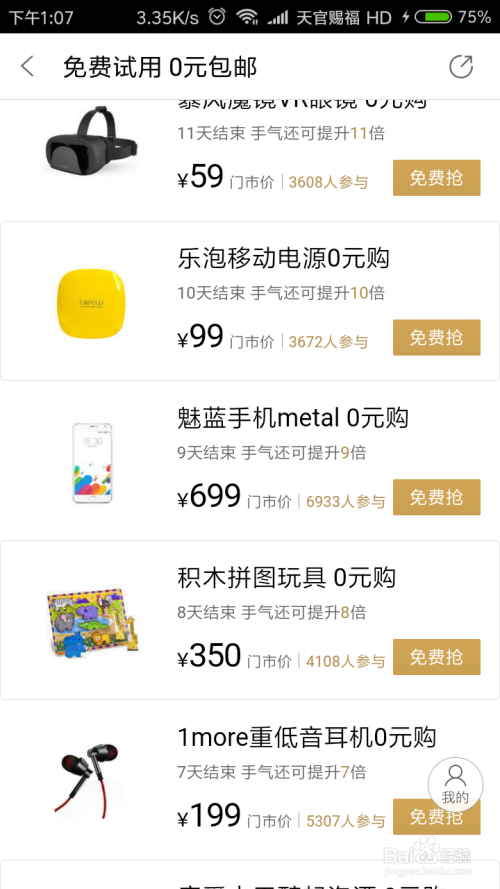

微信活动抽奖卡盟,是基于微信生态(公众号、小程序、社群)的抽奖活动服务平台,核心功能整合了奖品管理、用户互动、数据追踪、裂变传播等模块。与传统线下抽奖或单一工具不同,其价值在于依托微信12亿用户生态,实现“低成本获客+高效率互动+数据化运营”的三重目标。例如,零售品牌通过卡盟发起“关注公众号抽9折券”活动,既可快速积累私域用户,又能通过券核销数据反哺营销决策;教育机构用卡盟做“分享海报得免费试听课”,借助社交裂变实现低成本曝光。但卡盟仅是工具,其效果能否释放,取决于选择是否精准、运营是否到位。

选择微信活动抽奖卡盟,需从技术、合规、服务、生态四个维度综合考量,缺一不可。

技术稳定性是基础。微信活动常面临瞬时高并发——如某美妆品牌通过卡盟做“0元抽正装”活动,3小时内涌入10万用户,若卡盟服务器承载不足,直接导致页面崩溃、用户流失。因此,需关注卡盟的并发处理能力(是否支持万级QPS)、接口响应速度(微信API对接是否稳定)、容灾机制(是否有备用服务器)。此外,多终端适配能力也至关重要:活动需在H5、小程序、公众号菜单等场景无缝切换,避免因兼容性问题影响用户体验。

合规性是红线。微信对营销活动的监管日趋严格,诱导分享、虚假奖品、过度收集信息等均可能触发限流甚至封号。合规卡盟需具备“规则合规性审核”能力——例如,自动规避“分享后才能参与”的诱导行为,将“分享得奖”改为“分享可提高中奖概率”;奖品设置需符合微信规范(现金红包需限额,实物奖品需保证真实可兑);用户隐私保护需符合《个人信息保护法》,明确数据收集范围并获得用户授权。选择前务必要求卡盟提供合规案例,避免因平台合规漏洞导致活动“踩雷”。

服务能力是差异化竞争力。优质卡盟不仅提供工具,更输出“活动策划-执行-复盘”的全链路支持。例如,新品牌初次做抽奖活动,卡盟能否提供“用户画像匹配建议”(如针对25-35岁女性设置美妆奖品)?活动过程中是否有专人对接技术问题(如奖品发放延迟)?结束后能否提供数据可视化报告(如用户地域分布、分享时段分析)?这些服务直接影响活动效率,尤其对缺乏经验的中小品牌尤为重要。

生态整合能力决定长期价值。抽奖卡盟不应是“数据孤岛”,而需与品牌现有系统打通。例如,支持与CRM系统对接,将中奖用户自动打上“高潜”标签;与会员系统联动,抽奖积分可累计至会员等级;甚至对接电商平台,实现“抽中优惠券直接跳转下单”。具备生态整合能力的卡盟,能帮助品牌将“一次性活动用户”转化为“长期私域资产”,这才是抽奖活动的核心价值所在。

微信活动抽奖卡盟的效果,需从用户侧、品牌侧、业务侧三个层面评估,避免被“表面热闹”迷惑。

用户侧看“参与深度”而非“参与人数”。某活动宣称“10万+参与”,但若80%用户仅点击抽奖后立即离开,无关注、无分享、无二次互动,实际价值趋近于零。真正有效的指标包括:分享率(用户主动分享活动页的比例,反映社交裂变潜力)、裂变系数(每个用户带来多少新用户,K值>1说明具备自传播能力)、用户留存率(抽奖后7日内回访率,反映用户对品牌的长久兴趣)。例如,某母婴品牌用卡盟做“晒娃照推车”抽奖,分享率达35%,裂变系数1.2,活动后私域用户新增2万,且7日留存率超40%,远超行业平均。

品牌侧看“资产沉淀”而非“曝光量”。抽奖活动带来的曝光需转化为可量化的品牌资产。一方面是用户资产:新增公众号粉丝、社群成员、小程序用户的数量与质量(如是否为目标客群);另一方面是数据资产:用户行为数据(点击、浏览、停留时长)、偏好数据(对哪类奖品感兴趣)、社交数据(分享路径、好友关系链)。这些数据能帮助品牌优化后续营销策略,例如若发现用户对“实物奖品”兴趣远大于“虚拟券”,下次活动可调整奖品结构。

业务侧看“转化闭环”而非“参与热度”。抽奖的终极目的是促进业务增长,需形成“参与-互动-转化-复购”的闭环。例如,餐饮品牌用卡盟做“消费满额抽霸王餐”,需追踪“抽奖后到店核销率”“核销后二次消费率”;电商品牌可关联“抽中优惠券7日内下单率”。若某卡盟活动参与量高,但优惠券核销率不足5%,可能需优化奖品吸引力(如提高券面金额)或发放时效(如“3日内有效”)。效果的衡量标准,最终是活动ROI——投入的成本(奖品、卡盟服务费)是否带来匹配的业务回报。

当前微信活动抽奖卡盟行业仍面临三大挑战,需运营者警惕并提前规避。

一是“同质化竞争”与“功能冗余”。多数卡盟主打“抽奖+裂变”,功能大同小异,导致品牌选择困难。其实际需求并非“功能最多”,而是“功能最适配”——例如,线下门店品牌需“LBS定位+到店核销”功能,而知识付费品牌更需“社群裂变+课程卡券发放”功能。选择时需明确核心目标,避免为冗余功能付费。

二是“数据黑盒”风险。部分卡盟不开放数据接口,用户行为、奖品发放等数据仅能在卡盟后台查看,无法沉淀至品牌自有系统。这导致品牌难以深度分析用户,活动效果也难以延续。务必选择支持数据导出、API对接的卡盟,将数据主权掌握在自己手中。

三是“重工具轻运营”误区。不少品牌认为“选好卡盟,活动就能成功”,却忽略运营细节。例如,奖品设置不合理(“谢谢参与”占比过高)、活动规则过于复杂(需填写过多信息)、未提前预热社群等,都会导致效果打折。卡盟是“加速器”,而非“万能钥匙”——需结合精准的用户画像、清晰的传播策略、及时的客服响应,才能最大化释放其价值。

未来,微信活动抽奖卡盟将向“智能化、场景化、长效化”方向演进。智能化方面,AI算法将根据用户行为动态调整中奖概率(如高活跃用户提高中奖率),或通过大数据分析推荐“最优奖品组合”;场景化方面,卡盟将与节日、热点、用户生命周期深度绑定(如开学季针对学生群体“抽文具礼盒”,新用户注册“抽新人专享礼包”);长效化方面,抽奖将融入会员体系(如“积分抽奖+等级特权”),从“一次性活动”变为“持续用户激励机制”。对品牌而言,选择卡盟时需关注其技术迭代能力,确保工具与业务发展同频。

归根结底,微信活动抽奖卡盟的选择与效果,本质是“工具理性”与“运营艺术”的结合。选择时需以业务目标为导向,从技术、合规、服务、生态四个维度严格筛选;执行时需以用户为中心,通过精细化运营将“参与热度”转化为“用户资产”与“商业价值”。唯有如此,抽奖卡盟才能真正成为品牌在微信生态内的“增长引擎”,而非“一次性道具”。在流量红利见顶的当下,这种“精准选择+深度运营”的能力,将成为品牌突围的关键。