微捷卡盟支付作为近年来支付领域的新兴参与者,其便捷性与可用性始终是用户与行业关注的焦点。在数字支付渗透率已超90%的中国市场,用户对支付工具的要求早已满足于“能用”,而是追求“好用、安全、高效”。那么微捷卡盟支付到底能否满足这些核心需求?其便捷性是真实体验还是营销话术?本文将从支付工具的本质属性出发,深入拆解微捷卡盟支付的技术逻辑、场景适配与合规根基,为其“便捷性”与“可用性”提供立体化的行业解读。

微捷卡盟支付的核心定位:便捷性的底层逻辑是什么?

支付工具的便捷性,本质是“效率”与“体验”的双重优化。微捷卡盟支付宣称的“一键支付”“秒级到账”“多场景覆盖”,是否具备技术支撑?从行业实践看,便捷性需建立在三个核心要素上:支付流程的简化程度、技术系统的稳定性、场景兼容的广度度。

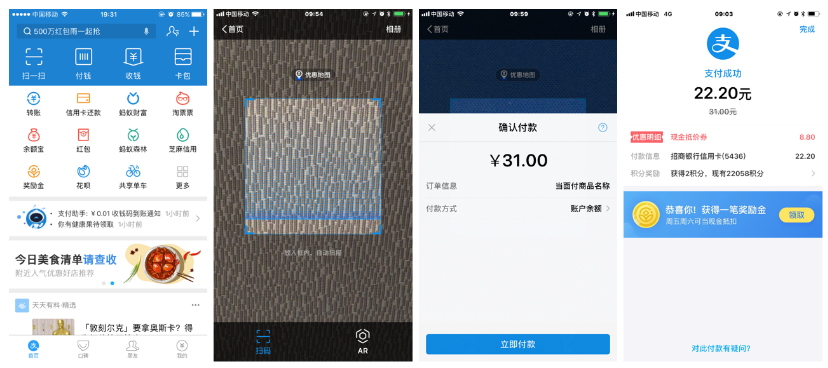

微捷卡盟支付在流程设计上,确实针对特定用户群体做了简化。例如,针对中小商户的“免开发对接”模式,通过标准化API接口,将传统支付所需的商户资质审核、系统开发、联调测试等流程压缩至1-2个工作日,这对缺乏技术团队的个体商户或小微企业而言,显著降低了接入成本。此外,其支持的“扫码支付”“小程序支付”“APP内嵌支付”等多触点支付方式,理论上可覆盖线下门店、线上商城、社交场景等主流消费场景,实现“一次接入,多端通用”。

然而,便捷性的“天花板”往往隐藏在细节中。用户反馈显示,微捷卡盟支付在高峰时段(如电商大促、节假日)存在支付响应延迟的情况,部分交易甚至出现“支付成功但状态未更新”的异常。这暴露出其技术架构在高并发场景下的稳定性不足——支付系统的底层服务器承载能力、分布式数据库的容错机制、第三方支付通道的冗余备份,这些“看不见”的技术实力,才是便捷性持续落地的关键。若仅靠营销话术包装“快”,却在实际体验中“慢”,反而会削弱用户信任。

可用性的生死线:合规与安全是不可逾越的红线

支付工具的“能用”,从来不是功能层面的可用,而是监管合规与资金安全的“可用”。在中国,支付机构必须持有央行颁发的《支付业务许可证》(即“支付牌照”),且业务范围需在牌照许可之内。这是判断一个支付工具“能不能用”的首要标准。

公开信息显示,微捷卡盟支付的主体运营方为“微捷卡盟科技有限公司”,但截至目前,央行官网并未查询到该公司持有支付牌照。这意味着其若直接从事支付清算业务,已涉嫌违规。值得注意的是,部分平台以“技术服务商”或“聚合支付服务商”身份存在,通过对接持牌支付机构(如银行、第三方支付公司)来间接提供支付服务。这种模式下,微捷卡盟支付更像一个“中介层”,用户资金实际由持牌机构清算,其自身仅提供支付通道整合与商户管理。

这种模式的合规风险在于:若中间环节过多,资金流转链条拉长,不仅会增加交易成本,还可能因资质审查不严导致“二清”(未经许可从事支付清算)风险——即用户资金先进入微捷卡盟账户,再由其结算给商户,这违反了“支付机构不得挪用客户备付金”的规定。近年来,央行已对多起“二清”机构开出罚单,轻则罚款,重则吊销牌照。用户选择支付工具时,若忽视其合规根基,本质是将资金安全置于不确定风险中。

安全层面,微捷卡盟支付是否具备完善的风控体系?支付安全的核心是“防欺诈、防盗刷、防信息泄露”。从技术手段看,主流支付工具已普遍采用“生物识别+设备指纹+行为分析”的多重验证,但微捷卡盟支付在公开渠道披露的风控细节较少。用户反馈中偶有“账户异常登录”“小额免密支付被盗刷”的投诉,虽无法直接归因于平台漏洞,但也反映出其在安全防护上的透明度不足——支付安全本应是“阳光工程”,而非“黑箱操作”。

场景适配:便捷性与实用性的平衡艺术

支付工具的价值,最终需通过场景落地来验证。微捷卡盟支付的便捷性是否“有用”,取决于其能否精准匹配用户与商户的实际需求。

从用户端看,个人消费者对支付工具的核心诉求是“简单、可靠、通用”。微信支付与支付宝之所以能占据90%以上的市场份额,不仅因为其便捷,更因为它们已深度渗透到生活缴费、餐饮购物、交通出行等高频场景,形成“场景-支付-服务”的生态闭环。反观微捷卡盟支付,目前主要覆盖的是中小商户的线下收款场景,且在用户端的认知度较低——多数消费者甚至从未听过该支付工具,这意味着其“便捷性”仅对商户端有意义,而对用户而言,使用一个“不知名”的支付方式,反而可能因担心安全而降低支付意愿。

从商户端看,微捷卡盟支付的“低费率”是其吸引中小商户的核心卖点。传统POS机刷卡费率普遍在0.6%左右,而微捷卡盟支付的扫码支付费率低至0.38%,甚至针对特定行业推出“0费率”活动。这对利润微薄的个体商户(如小卖部、早餐摊)确实有吸引力。但费率并非唯一考量因素——商户更关注“资金到账稳定性”“对账便捷性”“客服响应效率”。有商户反馈,微捷卡盟支付的到账时间存在“T+1”与“D+0”混用的情况,且对账系统数据延迟,导致财务对账困难;客服热线经常占线,问题解决效率低下。这些“隐性成本”可能抵消低费率带来的优势,让便捷性大打折扣。

挑战与趋势:在合规化竞争中寻找生存空间

支付行业的本质是“牌照竞争”与“生态竞争”。微捷卡盟支付若想实现从“能用”到“好用”的跨越,必须直面两大核心挑战:合规化与差异化。

合规化是生存前提。随着《非银行支付机构条例》等新规的实施,支付行业监管趋严,“无牌照从事支付业务”“超范围经营”等灰色空间被逐步压缩。微捷卡盟支付若想长期发展,要么申请支付牌照,要么转型为纯粹的“技术服务商”,仅对接持牌支付机构而不触碰资金流。前者需要雄厚的资本与技术实力,后者则面临利润空间被压缩的困境——毕竟,在支付行业,掌握支付通道才能掌握核心话语权。

差异化是破局关键。在支付宝、微信支付的生态壁垒下,中小支付工具难以在大众市场与之抗衡,唯有深耕细分领域才能找到生存缝隙。例如,聚焦B端商户的“智慧经营解决方案”,将支付与会员管理、库存管理、营销工具深度结合,为商户提供“支付+”的增值服务;或者针对特定行业(如跨境电商、本地生活)开发定制化支付产品,解决行业痛点。微捷卡盟支付若能从“支付通道提供商”升级为“行业服务商”,或许能在红海市场中开辟新赛道。

对于用户而言,选择支付工具时需保持理性:便捷性固然重要,但合规性与安全性永远是“1”,其他体验都是后面的“0”。在支付行业,“能用”的底线是合规,“好用”的前提是安全——这是所有支付工具都应遵守的行业铁律,也是微捷卡盟支付未来必须补齐的短板。