提到“暗区科技卡盟软件”,不少游戏玩家或虚拟商品交易从业者可能会下意识地皱眉——这个带着“暗区”前缀的名称,似乎总与灰色地带挂钩。但剥离名称的神秘感,核心问题其实很朴素:作为一款面向虚拟商品交易的管理工具,它究竟靠不靠谱?要回答这个问题,不能简单贴上“好”或“坏”的标签,而需要拆解其功能本质、应用场景与潜在风险,从技术逻辑、行业生态和用户权益三个维度理性审视。

一、功能本质:卡盟软件的“工具属性”与“灰色基因”

首先明确,卡盟软件的核心功能是虚拟商品的批量管理与交易结算。所谓“卡盟”,即“卡片联盟”的简称,最初源于游戏点卡、充值卡等数字商品的线上分销体系,后来扩展到游戏皮肤、虚拟装备、会员账号等更广泛的虚拟商品领域。这类软件通常具备商品上架、库存管理、订单处理、自动发货、财务统计等功能,本质上是为中小虚拟商品商家提供的一套“轻量化运营工具”。

“暗区科技卡盟软件”作为其中的具体产品,其功能框架与其他正规卡盟软件并无本质差异:商家可通过后台导入商品SKU(库存量单位),设置折扣与促销规则,买家下单后系统自动触发发货(如发送卡密、激活码等)。从纯技术角度看,这类软件确实能解决虚拟商品交易中的效率问题——传统人工记账、手动发货的模式不仅耗时,还容易出现错发、漏发,而软件化流程能将交易响应时间从小时级压缩到分钟级。

但问题在于,“暗区”这个前缀暴露了其定位倾向。在行业生态中,卡盟软件天然存在“双面性”:既可为正规虚拟商品交易提供支持,也可能成为灰色商品的流通渠道。例如,部分非正规卡盟软件会默许商家上架低价来源不明的游戏道具(如通过盗号、外挂获取的虚拟装备),甚至为洗钱、诈骗等非法活动提供“快速变现”的技术支持。这种“工具中立性”与“应用场景灰色化”的矛盾,正是用户质疑“靠不靠谱”的根源。

二、价值边界:效率提升与风险成本的博弈

对中小虚拟商品商家而言,卡盟软件的价值不可否认。以游戏私服领域为例,许多私服运营商需要批量销售游戏币、装备等虚拟商品,人工管理不仅成本高,还难以应对高峰期的订单洪峰。此时,一套稳定的卡盟软件能显著降低运营门槛:商家无需懂编程,通过简单的后台操作即可搭建起“虚拟商店”,自动处理订单,甚至集成第三方支付接口完成收款。这种“轻资产、高效率”的模式,确实让部分小商家实现了低成本创业。

然而,价值的实现是有边界的。当商家依赖的卡盟软件处于“灰色地带”时,效率提升会被风险成本对冲。比如,某些打着“暗区”旗号的卡盟软件,其服务器可能部署在境外,数据存储不遵循国内《网络安全法》要求,一旦商家账户被冻结或资金被挪用,维权难度极大。更有甚者,部分软件会以“低价货源”为诱饵,吸引商家入驻,实则通过后台篡改订单金额、截留货款牟利。曾有案例显示,某游戏私服商家使用某“暗区科技卡盟软件”三个月后,发现后台财务数据与实际收款对不上,损失超过10万元,而软件方以“系统故障”为由推责,最终商家因无法提供有效证据而血本无归。

对普通消费者而言,风险同样存在。部分卡盟软件为吸引买家,会推出“超低价游戏皮肤”“折扣点卡”等促销,但这些商品往往来源不明:可能是通过非法渠道获取的盗版道具,也可能是“钓鱼链接”伪装的虚拟商品。曾有玩家在某卡盟平台购买“低价游戏皮肤”,付款后收到的却是木马病毒链接,导致游戏账号被盗。这类事件背后,往往是卡盟软件对商家资质审核的缺失——为了追求交易量,默许甚至纵容非法商家入驻,最终让消费者成为风险承担者。

三、合规底线:虚拟商品交易的“安全红线”

要判断“暗区科技卡盟软件”靠不靠谱,关键看其是否踩中合规底线。根据我国《电子商务法》《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法律法规,虚拟商品交易平台必须履行以下义务:落实实名制(商家与用户均需实名认证)、保障数据安全(用户信息与交易数据需境内存储)、建立合规审核机制(对商品来源合法性进行审查)、配合监管部门的监督检查。

反观市面上部分“暗区”类卡盟软件,往往在这些方面存在明显漏洞。比如,有的软件不要求商家提供营业执照,允许匿名注册;有的将服务器架设在境外,逃避国内监管;有的对商品上架几乎没有审核,导致大量“黑产”商品(如盗版账号、外挂生成的虚拟道具)流通。这类软件看似“高效”,实则是游走在法律边缘的“灰色产品”,一旦监管部门出手整治,商家与消费者的权益都无法得到保障。

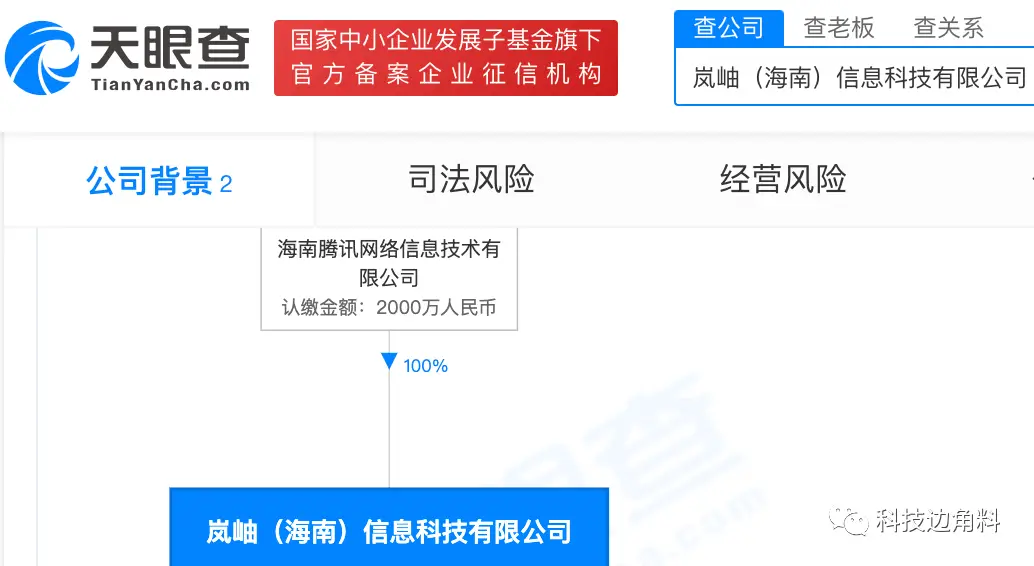

事实上,虚拟商品交易的合规化已是大势所趋。近年来,国内主流游戏平台(如腾讯游戏、网易游戏)均已建立规范的虚拟商品交易体系,所有交易需通过官方渠道完成,商品来源可追溯、交易过程可监控。对于中小商家而言,与其依赖风险未知的“暗区科技卡盟软件”,不如接入这些正规平台的开放接口——虽然需要支付一定的技术服务费,但能确保交易安全、资金可控,长期来看反而降低了合规风险。

四、用户建议:如何避开“卡盟软件”的陷阱?

面对“暗区科技卡盟软件靠不靠谱”的疑问,普通用户与商家可以从三个维度进行判断:

其一,看资质。正规卡盟软件会在官网显著位置公示ICP备案号、工商注册信息,甚至支付牌照(涉及资金结算时)。而“暗区”类软件往往模糊这些信息,或使用伪造的备案号。用户可通过“工信部ICP备案查询系统”核实备案真实性,避免使用无资质软件。

其二,看数据安全。软件是否明确用户数据存储位置(境内更安全)、是否提供加密传输(如HTTPS协议)、是否有数据备份机制。这些细节直接关系到用户信息与交易资金的安全。若软件对数据安全避而不谈,或声称“境外服务器更稳定”,需高度警惕。

其三,看用户评价。不要轻信软件官网的“宣传案例”,而是通过行业论坛、社交媒体等渠道查看真实用户的反馈。重点关注是否存在“资金被截留”“数据泄露”“客服失联”等负面评价,这些往往是软件风险的直接体现。

归根结底,“暗区科技卡盟软件”的“靠谱性”不取决于名称或宣传,而取决于其是否遵循行业规则与法律底线。虚拟商品交易的本质是“信任经济”,无论是商家还是消费者,都应优先选择合规、透明的工具与平台。技术本身无罪,但当技术被用于规避监管、损害他人权益时,就注定会被市场淘汰。对用户而言,擦亮眼睛、坚守合规底线,才是避免“踩坑”的根本之道。