当“点赞”成为衡量内容价值的直观标尺,“哪里有价格低廉的刷赞平台可以推荐给需要增加点赞的用户?”成为不少创作者、商家甚至普通用户的隐秘追问。在流量焦虑与数据崇拜的裹挟下,这类看似能快速满足需求的平台,实则暗藏多重风险,其“低廉价格”背后,往往是对账号安全、数据真实性与长期价值的隐性透支。要破解这一需求困局,需先穿透“刷赞”的表象逻辑,再以理性视角审视其真实价值与替代路径。

刷赞需求的背后:流量焦虑与数据幻觉的共生

用户寻求“价格低廉的刷赞平台”,本质是对“数据可见性”的渴求。在社交媒体生态中,点赞数常被算法视为内容质量的重要信号,高点赞能带来更多自然流量,进而形成“数据-流量-变现”的正向循环。对于刚起步的自媒体账号、急于打造爆款产品的电商商家,或是渴望获得社交认同的个人用户,刷赞似乎成了“弯道超车”的捷径。然而,这种依赖虚假数据构建的“流量幻觉”,实则如沙上建塔——当平台算法升级识别机制,或用户发现内容与数据不匹配时,不仅会导致流量断崖,更会损害账号公信力。更值得警惕的是,部分用户将“增加点赞”等同于“提升影响力”,却忽略了点赞背后的真实互动:一个由机器人账号刷出的10万点赞,远不如100个真实用户的评论、转发更有商业价值。

价格低廉的刷赞平台:低成本陷阱与高风险运作

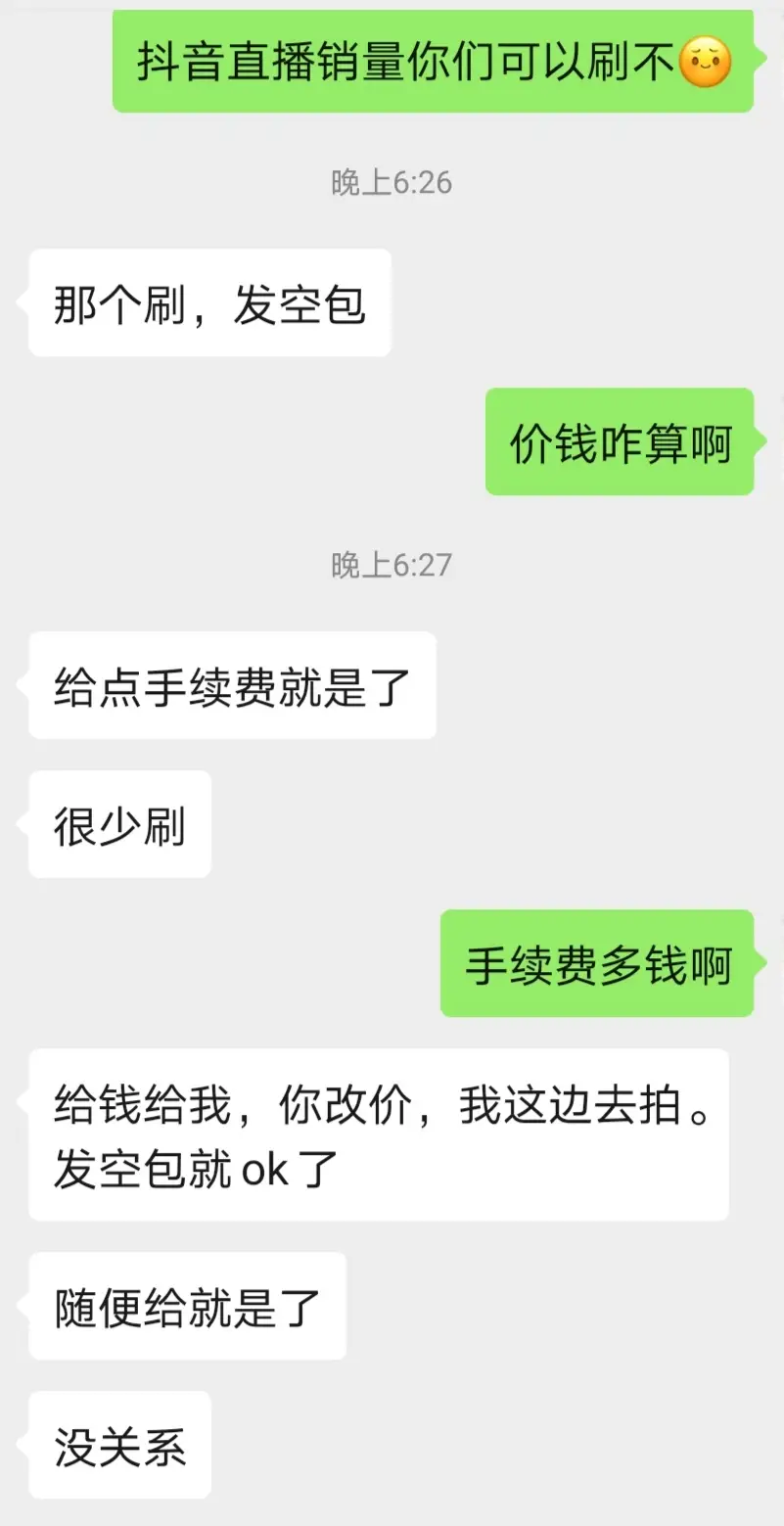

市面上所谓的“价格低廉的刷赞平台”,通常通过两种模式运作:一是利用批量注册的机器人账号或“养号”完成的虚假互动,单价可低至0.1元/赞;二是通过技术手段模拟真人行为(如随机浏览、延时点赞),单价略高但更难被平台识别。这些平台常以“包月套餐”“秒到账”“安全不掉赞”为卖点,迎合用户对“即时效果”的追求。但“低廉”的背后,是多重隐性成本:其一,账号安全风险。多数刷赞平台要求用户提供账号密码或授权登录,实则可能窃取用户信息,甚至用于发布违规内容,导致封号;其二,数据质量风险。虚假点赞无法带来真实转化,反而可能因“用户画像异常”(如粉丝地域、活跃度集中)触发平台风控,被判定为“数据作弊”;其三,法律合规风险。根据《网络信息内容生态治理规定》,组织、参与刷赞刷量等行为属于违规,情节严重者将面临法律责任。2023年某短视频平台就曾通报多起“刷赞黑产”案例,涉案平台被关停,相关用户账号被永久封禁。

替代路径:以真实互动构建长期价值

与其在“刷赞平台推荐”的迷雾中寻找捷径,不如回归内容本质,通过合法合规的方式提升真实点赞与影响力。对自媒体创作者而言,深耕垂直领域内容、优化标题与封面设计、引导用户评论互动(如设置争议话题、提问式结尾),能显著提高用户参与度;电商商家可通过“老客返券”“晒单有礼”等活动,激励真实用户点赞分享,既提升数据真实性,又促进复购;个人用户则可通过参与社群话题、与粉丝真诚互动,建立情感连接,让点赞成为“认同感”的自然流露。此外,善用平台官方工具(如抖音的“DOU+加热”、小红书的“薯条推广”),通过精准投放获取初始流量,再以优质内容留住用户,才是可持续的增长逻辑。

行业趋势:从“数据崇拜”到“价值回归”

随着平台监管趋严与用户审美提升,“刷赞”的红利期正在加速消退。2024年以来,多家社交平台上线“数据真实性检测”功能,用户可查看账号的“互动健康度”;广告主也逐步将“粉丝质量”“互动深度”纳入投放标准,单纯的高点赞账号已难以变现。这种趋势背后,是行业对“优质内容”的重新定义:能引发共鸣、提供价值、促进互动的内容,才能在算法推荐中获得长尾流量。对用户而言,放弃“刷赞”的投机心理,转而投入内容打磨与用户运营,不仅是规避风险的必然选择,更是构建个人品牌或商业竞争力的核心路径。

当“哪里有价格低廉的刷赞平台可以推荐给需要增加点赞的用户?”的追问逐渐淡出,取而代之的应是“如何通过优质内容获得真实点赞”的理性思考。数据的“量”或许能带来短暂虚荣,但价值的“质”才是穿越流量周期的关键。唯有放下对“低廉捷径”的执念,回归内容创作与用户连接的本质,才能在真实的社交生态中,赢得真正有意义的点赞与认可。