深夜赶论文却卡在加载页面,周末追剧频频转圈缓冲——对许多高校学生而言,“校园网限速太烦恼”早已不是一句抱怨,而是日常学习生活中绕不开的痛点。当官方渠道的带宽无法满足查资料、在线课程、娱乐放松等多元需求时,“卡盟破解”作为一种被包装成“高效解决方案”的方式在学生群体中流传,其宣称的“不限速”“高速上网”“永久稳定”等标签,吸引着不少急于摆脱网速束缚的跃跃欲试者。然而,剥开这些诱人宣传的外衣,卡盟破解真的能成为破解校园网限速的“万能钥匙”吗?其背后又隐藏着哪些被忽视的风险与代价?

校园网限速:管理需求与资源现实的必然产物

要探讨卡盟破解的有效性,首先需理解校园网限速的底层逻辑。事实上,高校限速并非单纯的“刁难”,而是资源分配、网络安全与公平性保障的必然选择。一方面,校园网作为公共网络,需覆盖数万师生同时在线,若不对个别高带宽行为(如P2P下载、4K视频流、大型游戏联机)进行限制,极易导致整体网络拥堵,影响教学、科研等核心业务的稳定性——这正是网络管理中“QoS(服务质量)策略”的核心应用,通过动态分配带宽资源,确保优先级需求(如在线课堂、学术数据库访问)得到保障。另一方面,带宽采购成本高昂,多数高校的校园网带宽需分摊给全校师生,人均带宽本就有限,限速本质上是对有限资源的“公平分配机制”。此外,部分学生利用校园网进行违规下载、传播不良信息等行为,也促使学校通过限速加强网络监管。因此,校园网限速是技术管理、成本控制与安全防护的多重结果,而非简单的“技术限制”。

卡盟破解:技术“捷径”背后的原理与宣称

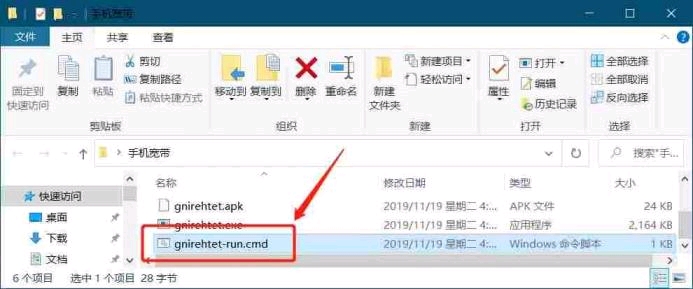

“卡盟破解”并非单一技术,而是指向一类通过第三方工具或服务绕过校园网限速策略的总称。其核心逻辑通常包括三种路径:一是“伪造认证”,通过篡改终端设备的MAC地址、IP地址或伪造校园网认证账号,骗过网络管理系统的身份验证;二是“流量伪装”,利用VPN(虚拟专用网络)、代理服务器或“加速器”工具,将真实网络流量加密并伪装成普通HTTP/HTTPS流量,规避QoS限速规则;三是“协议攻击”,通过特定工具向网络管理设备发送异常数据包,干扰其带宽分配算法,临时突破限速限制。卡盟平台通常以“付费解锁”“终身服务”等模式运营,宣称“无需技术基础,一键破解”“支持所有校园网”“速度提升10倍以上”,精准戳中学生“想省事、怕麻烦”的心理。

效果验证:为何有人“成功”,多数人“踩坑”?

尽管卡盟破解的宣传极具诱惑力,但实际应用中的效果却呈现两极分化:少数学生反馈“短期有效”,多数则遭遇“无效甚至反噬”。这种差异的背后,是校园网安全防护体系的持续升级与破解工具的“先天缺陷”。一方面,高校网络中心普遍部署了行为管理系统(如深信服、山石网科等),可实时监测异常流量模式——例如,VPN连接会产生特定的数据包特征码,伪造认证的MAC地址可能因与设备硬件不符而被触发告警,一旦识别出破解行为,系统会立即限速或封禁账号。所谓“短期有效”,往往只是破解工具在防护系统升级前的“空窗期”,一旦网络完成例行维护或策略更新,破解便会立刻失效。另一方面,卡盟工具本身存在严重安全隐患:多数破解软件需关闭系统防火墙、获取管理员权限,这为木马、勒索病毒、恶意插件提供了可乘之机;部分平台甚至以“破解服务”为幌子,窃取学生的学号、密码、支付信息等隐私数据,导致账号被盗、财产损失。更隐蔽的风险在于,即使破解后“暂时能用”,其网络稳定性也远低于官方渠道——频繁的断连、高延迟、丢包等问题,反而可能影响在线考试、视频会议等重要场景的使用体验。

隐性代价:破解行为背后的“三重风险”

相较于表面的“无效”,卡盟破解更值得警惕的是其带来的隐性风险,这些风险往往在问题爆发后才显现,且难以挽回。法律与校规风险是首要问题。根据《网络安全法》及各高校《校园网络管理规定》,擅自破解网络限速、干扰网络正常运行属于违规行为,轻则面临警告、记过处分,重则可能被追究法律责任——曾有学生因长期利用破解工具占用大量带宽,导致全校网络瘫痪,最终被处以退学处理。网络安全风险则更为隐蔽:破解工具可能将学生设备变成“肉鸡”,在后台挖矿、发送垃圾邮件或参与网络攻击,不仅导致设备卡顿、数据丢失,还可能使学生成为网络犯罪的“帮凶”。集体利益损害是容易被忽视的后果:当部分学生通过破解工具过度占用带宽,必然挤占其他用户的网络资源,引发“劣币驱逐良币”效应——学校为遏制违规行为,可能进一步收紧限速政策,最终导致所有学生的合法用网需求受到影响。

合法路径:从“对抗”到“共建”的网络优化思路

面对校园网限速,与其寄望于充满不确定性的破解工具,不如通过合法、理性的途径寻求优化。向学校反馈需求是第一步:多数高校网络中心会定期收集学生意见,若限速政策确实影响学习(如在线课程卡顿、科研数据下载缓慢),可通过学生会、校园论坛等正规渠道建议优化限速策略,如“学习时段优先保障带宽”“夜间差异化限速”“增加学术资源专属加速通道”等。善用校园网合法资源同样关键:许多高校已与知网、万方等学术数据库签订专属协议,提供校内免费高速访问;部分学校还开通了教育网国际出口,支持海外学术资源的高速下载,学生只需通过校园网认证即可享受,无需额外“破解”。个人用网习惯优化也能提升体验:避免在高峰时段(如晚8点-11点)进行大流量下载;使用校园网客户端的“网络测速”功能,排查自身设备是否因后台程序占用过多带宽;对于有高带宽需求的场景(如视频剪辑、远程实验),可向学校申请临时调整带宽或使用实验室专用网络。

归根结底,“校园网限速太烦恼”的本质是公共资源与个体需求之间的矛盾,而“卡盟破解”看似是“对抗矛盾”的捷径,实则是将短期便利置于长期风险之上的错误选择。网络空间不是法外之地,校园网的稳定运行需要学校的管理与学生的理解共同维护。与其沉迷于破解工具的“虚假承诺”,不如通过正当渠道表达需求、优化习惯——毕竟,真正高效的用网体验,从来不是来自技术对抗,而是源于合规前提下的资源优化与规则共建。对于每一位学生而言,树立合规用网意识、提升网络素养,才是破解“限速烦恼”的根本之道。