在商务社交场景中,一张名片承载的不仅是联系方式,更是第一印象的信任背书。当“点赞”成为衡量社交热度的隐形标尺,“哪里有便宜的名片赞平台?”成为许多商务人士的迫切疑问——他们需要的不是单纯的数字堆砌,而是以最低成本撬动商务信任的杠杆。然而,这个问题的背后,隐藏着对“价值”与“风险”的深层博弈:真正的“便宜”,从来不是价格的绝对低廉,而是数据真实性与商务价值的平衡。

名片赞的本质,是商务社交中的“社交货币”。在LinkedIn、微信名片、脉脉等平台,一张名片的点赞数量、互动率,直接传递着账号的活跃度、专业度与可信度。对于需要频繁拓展人脉的销售、创业者或职场人而言,高赞名片能快速建立“被认可”的心理暗示,让潜在客户更愿意点击查看详情、发起连接。这种“点赞效应”类似于线下握手时的有力回应,是商务信任的“敲门砖”。但问题在于,当这种“敲门砖”可以通过低价平台批量获取时,它的真实价值是否会被稀释?

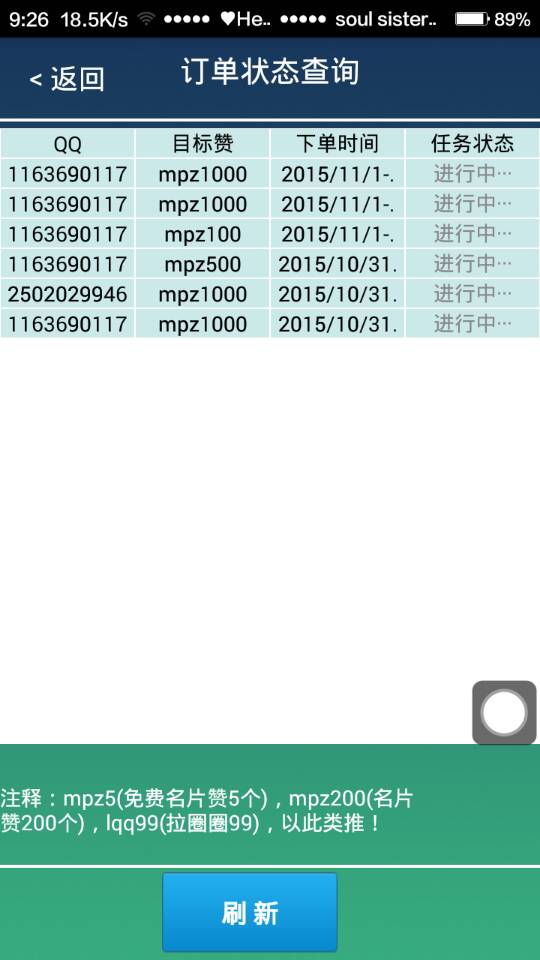

“便宜的名片赞平台”的运作逻辑,往往建立在“虚假需求”与“信息差”之上。市场上的平台大致分三类:一是纯机器刷量型,通过模拟账号点击,在几秒内完成百条点赞,成本低至0.1元/条;二是“真人”互助型,搭建用户社群,以“点赞换点赞”的方式实现数据互刷,看似真实,实则仍是封闭循环;三是精准投放型,声称能根据行业、地域、职位标签匹配真实用户,溢价较高但效果存疑。这三类平台的核心卖点都是“便宜”,但共同点是牺牲了数据的“有效性”——机器刷量的账号无头像、无动态,一眼可辨;互助型点赞的用户本身并无合作需求,互动率为零;精准投放的真实用户,往往是通过小额红包诱导的“职业点赞员”,而非潜在客户。这种“便宜”本质是用短期数字透支长期信任,一旦被平台算法识别,轻则限流降权,重则账号被封,商务形象反遭反噬。

更隐蔽的风险在于数据安全与合规风险。部分“便宜平台”在收集用户名片信息时,会索要账号密码、通讯录权限,甚至要求绑定支付工具。这些信息一旦泄露,可能导致商务联系人被窃取、账号被盗用,甚至陷入刷量产业链的灰色地带。2023年某社交平台就曾因“刷量黑产”专项整治,封禁超10万个违规账号,其中不少正是通过低价名片赞平台“充值”数据。从法律角度看,若平台通过非法手段获取用户数据或伪造点赞记录,可能涉及《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”条款,用户若主动参与,也可能面临连带责任。当“便宜”踩踏合规红线,代价远超节省的几元钱。

那么,是否存在“既便宜又有效”的名片赞解决方案?答案是肯定的,但需要重新定义“有效”。真正有效的名片赞,不应是冰冷的数字,而应能带来真实的商务连接——点赞者可能是潜在客户、行业伙伴,甚至是招聘方。这种“有效”的平台,往往具备三个特征:一是用户真实性,通过实名认证、企业背书筛选用户,确保点赞者具备真实社交身份;二是场景匹配性,根据用户行业(如科技、金融、制造业)、职位(如高管、技术、销售)精准推送名片,让点赞发生在有潜在合作的场景中;三是价值互换性,用户通过分享行业干货、参与社群讨论获得点赞,而非单纯“花钱买数据”。例如,某些垂直商务社群推出的“内容互赞”计划,用户发布专业见解后,由真实同行点赞评论,成本为零却能精准触达目标人群,这种“免费”的互动,才是性价比的极致体现。

对于追求“便宜”的商务人士而言,与其寻找“捷径”,不如修炼“内功”。名片赞的核心价值始终是“商务信任”,而信任的建立,从来依赖专业度而非数据数量。与其花几十元购买100条机器点赞,不如在LinkedIn发布一篇行业分析文章,吸引真实客户点赞评论;与其在互助群刷屏求赞,不如优化个人名片的头衔、简介与案例,让内容本身成为“点赞磁铁”。当名片的专业价值足够突出,点赞会成为自然的附赠品,而非需要刻意“购买”的商品。

归根结底,“哪里有便宜的名片赞平台?”这个问题的答案,藏在用户对“价值”的判断中。真正的“便宜”,不是用最低价换最多数字,而是用最小成本换最大信任——这种信任,或许来自一篇专业文章的点赞,或许来自一次真诚的行业交流,或许来自一张精心设计的名片本身。当商务社交回归“人”的本质,那些试图用“便宜”堆砌的数字泡沫,终将破灭;唯有扎根专业、连接真实的互动,才能让名片成为永不褪色的信任凭证。