“渣男卡盟是啥?”这个问题背后,隐藏着一个正在悄然蔓延的网络黑产链条。表面上看,它打着“游戏充值折扣”“虚拟商品批发”的旗号,吸引着寻求低价的年轻人;实际上,它却是诈骗分子批量作案的“工具箱”,是个人信息泄露的“黑市源头”,更是无数人财产损失的“幕后推手”。“渣男卡盟”的本质,是披着“数字服务”外衣的诈骗基础设施,其运作逻辑早已超越简单的“卖卡”,形成了一套从引流、诈骗到洗钱的完整黑产闭环。揭开它的面纱,不仅是识破骗局的关键,更是守护网络安全的必修课。

一、“渣男卡盟”:从“卖卡”到“诈骗流水线”的异化

要理解“渣男卡盟”,先得拆解它的核心功能。传统意义上的“卡盟”,是游戏点卡、话费充值等虚拟商品的批发平台,商家批量采购低价卡密再零售,赚取差价。但“渣男卡盟”彻底扭曲了这一模式——它不再提供真实的虚拟商品,而是批量生成“虚假充值卡”“诈骗话术模板”“虚拟身份素材”,成为诈骗分子的“军火库”。

所谓“渣男”标签,并非指向情感欺骗,而是其精准的诈骗定位:利用年轻人对“情感需求”“低价诱惑”的敏感点,设计“恋爱交友+充值返利”“低价购物+虚假卡密”等复合型骗局。例如,诈骗分子通过“渣男卡盟”获取伪造的游戏充值卡,以“带您一起玩赚游戏”为诱饵,诱导受害者先充值“激活会员”,再以“提现需补缴保证金”等理由持续诈骗。整个过程中,“渣男卡盟”提供的不仅是“工具”,更是“剧本”:从头像选择、开场白话术到诈骗流程设计,都经过“数据优化”,成功率远高于传统撒网式诈骗。

更隐蔽的是,“渣男卡盟”采用“会员分级制”。普通会员只能购买基础话术和低价卡密,而“高级会员”则能获取“精准用户数据”(如近期搜索过“游戏充值”“交友软件”的用户信息)、“AI换脸视频模板”,甚至“一对一诈骗指导”。这种“专业化分工”,让诈骗门槛降到极低——一个毫无技术基础的人,通过“渣男卡盟”的“傻瓜式服务”,也能在短时间内完成从“引流”到“变现”的全流程。

二、技术黑箱:当“数字工具”沦为犯罪帮凶

“渣男卡盟”的可怕之处,在于它对技术的滥用。其背后是一套复杂的技术架构,既能隐藏身份,又能批量“生产”骗局,堪称“诈骗工业化”的典型代表。

首先是“虚拟身份生成系统”。通过购买“空壳手机号+临时身份证号+人脸识别模板”的“三件套”,诈骗分子可在“渣男卡盟”上快速注册大量社交账号,每个账号都配有“真人感”的头像和个人资料,降低受害者警惕性。这些身份信息大多来自非法渠道,通过“撞库攻击”(利用已泄露的用户信息批量登录其他平台)或“内鬼泄露”获取,最终在“渣男卡盟”上被明码标价——一个“可验证的社交账号”售价仅5-10元,却可能成为骗取数万元财产的“敲门砖”。

其次是“自动化诈骗工具”。针对“刷单返利”“虚假贷款”等常见骗局,“渣男卡盟”开发了“话术机器人”和“转账通道”。机器人可根据受害者回复的关键词(如“怎么赚钱”“利息多少”),自动推送对应的诈骗话术,甚至能模拟“真人语气”进行语音通话。而“转账通道”则通过“跑分平台”(利用他人账户代收黑钱)和“USDT(泰达币)洗钱”,将骗款快速拆分、转移,导致资金难以追踪。有网络安全从业者透露,一个中等规模的“渣男卡盟”,日均可处理超过10万条诈骗话术,涉及资金流水可达数百万元。

三、危害蔓延:从个人悲剧到社会信任危机

“渣男卡盟”的存在,绝非“少数人受骗”那么简单。它像一颗毒瘤,正在侵蚀个人财产安全、社会信任基础,甚至动摇数字经济的根基。

对个人而言,其危害是“立体打击”。财产损失是最直接的——有受害者因轻信“低价游戏充值卡”,一次性被骗走数万元积蓄;更有学生被“交友返利”骗局诱导,背负网贷债务。心理创伤同样严重:不少受害者因“被熟人欺骗”(诈骗分子常盗用亲友信息)而产生自我怀疑,甚至出现抑郁倾向。更严重的是,个人信息在“渣男卡盟”上被反复倒卖,导致“二次诈骗”频发——刚从一场骗局中脱身,又会接到“精准定制”的其他诈骗电话,陷入“被骗-信息泄露-再被骗”的恶性循环。

对社会而言,“渣男卡盟”破坏的是“数字信任”。当“低价充值”“网络交友”等日常场景都可能暗藏陷阱,人们会逐渐对线上服务失去信任,甚至对整个数字环境产生恐惧。这种信任危机,会直接阻碍数字经济的发展:商家需要投入更多成本打消用户顾虑,平台则面临“劣币驱逐良币”的困境——正规虚拟商品服务商因“不敢打低价牌”而流失客户,反而让“渣男卡盟”这类黑产有了生存空间。

四、监管困境:为何“渣男卡盟”屡禁不止?

尽管监管部门持续打击,但“渣男卡盟”仍能“野火烧不尽”,根源在于其“隐蔽性强”“跨境化运作”和“技术迭代快”三大特征。

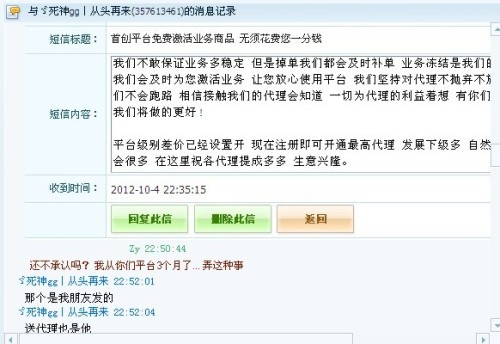

隐蔽性体现在“多层代理”和“暗网交易”。“渣男卡盟”通常采用“总部-代理-用户”三级架构,总部隐匿在境外(如东南亚、东南亚某些国家),通过加密通讯软件(如Telegram、Signal)发展代理,代理再通过社交平台(如QQ群、短视频评论区)引流用户。普通用户接触到的只是“代理层”,根本无法触及核心服务器,导致“源头难追溯”。

跨境化则让“管辖权”成为难题。由于服务器设在境外,国内执法部门需通过国际司法协作调查,流程复杂、耗时较长。而黑产团伙正是利用这一时间差,在风控收紧后迅速更换域名和服务器,继续“打游击”。

技术迭代更是让监管“疲于奔命”。随着AI、区块链等技术的普及,“渣男卡盟”不断升级诈骗手段:利用AI换脸冒充“美女主播”诱导投资,通过区块链混淆资金流向,甚至开发“去中心化聊天工具”规避监测。有安全专家坦言,“我们刚摸清一种骗术的套路,黑产已经用新技术迭代出三个变种,这种‘猫鼠游戏’中,黑产永远快一步”。

五、破局之道:从“被动打击”到“主动防御”

打击“渣男卡盟”,不能仅靠“事后惩戒”,更需要构建“技术+制度+教育”的立体防御体系。

技术上,需强化“全链路监测”。平台应建立“虚拟商品交易风控系统”,对异常低价卡密、高频注册账号、快速转账行为进行实时拦截;同时,利用AI识别“诈骗话术特征”,如“承诺100%收益”“要求转账到个人账户”等高频词,提前预警风险。安全厂商则需加强“黑产情报共享”,通过分析“渣男卡盟”的数据流量,定位其服务器和资金账户,为执法提供精准线索。

制度上,要压实“平台主体责任”。社交平台、支付平台应严格落实“实名制”,对频繁更换账号、异常收款的用户进行限制;虚拟商品交易平台需建立“供应商黑名单”,禁止与无资质的“低价批发商”合作。此外,可借鉴“断卡行动”经验,对“空壳手机号”“临时身份证号”的售卖渠道进行专项整治,切断黑产的“身份供应链”。

教育上,需提升公众“反诈免疫力”。媒体应多揭露“渣男卡盟”的具体案例,让公众了解“低价充值”“交友返利”背后的陷阱;学校可开设“网络安全课”,教授学生识别诈骗话术、保护个人信息;社区则可通过“反诈宣传册”“短视频”等接地气的方式,提醒中老年人、学生等易受骗群体——“天上不会掉馅饼,凡是让你先交钱的,都是诈骗”。

“渣男卡盟”的真相,是一面镜子,照出了网络黑产的狡猾与贪婪,也照出了数字时代安全治理的紧迫性。它提醒我们:技术本身无罪,但当技术被用来伤害他人时,就必须被“关进制度的笼子”。只有每个人都保持警惕,平台主动作为,监管精准发力,才能让“渣男卡盟”这类黑产无处遁形,让网络空间回归清朗。毕竟,真正的“数字红利”,从来不是建立在欺骗之上,而是源于信任与安全。