点播钻也能刷?卡盟刷钻中这是什么操作?当“点播钻”这个原本指向平台内容消费的虚拟道具,与“卡盟刷钻”这个灰色产业链词汇碰撞,背后折射的是虚拟经济生态中规则漏洞、技术博弈与利益驱动的复杂交织。在游戏、社交平台等虚拟场景中,“刷钻”早已不是新鲜事,但“点播钻也能刷”的操作,却将这一行为推向了更隐蔽、更依赖技术漏洞的层面,值得深入剖析其操作逻辑、产业链形态及潜在风险。

一、点播钻与卡盟刷钻:概念界定与关联本质

要理解“点播钻也能刷”,首先需厘清两个核心概念。点播钻通常是平台用户通过观看广告、完成特定任务或直接充值获取的虚拟货币,用于点播付费内容、兑换虚拟道具等,其设计初衷是激励用户活跃度与内容消费。而卡盟刷钻则指向一个以“卡盟”(卡密交易平台)为枢纽的地下产业链,通过技术手段或漏洞批量获取平台虚拟道具,再以低价兜售牟利,本质是虚拟资产的“黑产变现”。

两者的关联在于:当点播钻成为刷钻目标时,意味着黑产不再局限于传统“充值返利”“漏洞兑换”等模式,而是转向了更具隐蔽性的“内容消费环节”。卡盟刷钻中,“点播钻刷取”的操作本质是利用平台点播系统的规则漏洞或技术缺陷,通过脚本模拟用户行为批量“薅取”点播钻,再经卡盟渠道分销,最终形成“漏洞-刷取-变现”的完整链条。

二、“点播钻也能刷”的操作逻辑:从“模拟点击”到“系统漏洞”

点播钻的设计本意是“用户付出时间/注意力,获得虚拟资产”,但黑产却通过技术手段将这一过程“异化”为“零成本批量获取”。具体操作逻辑可分为两类:

一是脚本模拟行为。通过编写自动化脚本,模拟用户正常观看广告、点击点播按钮的操作,但跳过实际内容播放环节。例如,部分平台点播钻发放依赖“广告完成度”或“播放时长”的简单校验,脚本便可在短时间内高频触发这些条件,实现“挂机刷钻”。这类操作依赖平台对用户行为真实性的校验不足,成本极低,适合小规模散户。

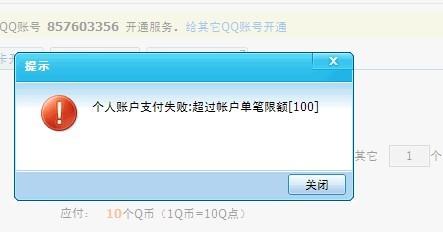

二是系统逻辑漏洞。更隐蔽的方式是利用点播系统的底层逻辑漏洞。例如,某些平台在点播钻发放后存在“状态未及时同步”的缺陷,黑产通过并发请求(如同一时间发起多个点播任务)钻取空子,导致一次操作重复获取点播钻;或通过篡改请求参数(如修改点播内容ID、用户余额字段),绕过“单日限额”“单次消耗”等风控规则。这类操作需要技术团队支持,通常由卡盟上游“技术供应商”提供定制化脚本,是卡盟刷钻的核心利润来源。

值得注意的是,卡盟刷钻并非单一操作,而是“技术-渠道-变现”的协同:上游技术团队开发漏洞脚本,中游卡盟主站采购脚本并批量“生产”点播钻,下游代理通过社群、暗网等渠道低价销售,最终用户以“几元百钻”的价格购买,形成完整的黑产闭环。

三、卡盟刷钻的产业链:从“技术漏洞”到“用户陷阱”

卡盟刷钻能将“点播钻”作为目标,源于其成熟的产业链分工与高利润诱惑。产业链上游是“漏洞挖掘者”,多为熟悉平台架构的程序员或白帽子黑客,他们通过逆向工程、渗透测试等手段发现点播系统漏洞,并打包成“刷钻工具”出售给卡盟主站,单套工具售价可达数万元,按“刷取量”分成。

中游的卡盟主站是核心枢纽,他们整合上游技术资源,搭建卡密交易平台(通常使用加密通讯工具,避免被追踪),通过“代理分级”模式扩大销售网络。主站提供“批量生成点播钻卡密”“实时结算”等服务,下级代理按销量拿取佣金,形成“主站-省级代理-市级代理-散户”的金字塔结构。例如,某卡盟主站宣称“日刷点播钻百万级”,代理层级分为“VIP代理”(拿货价8折)、“至尊代理”(6折),通过低价吸引用户囤货。

下游则是终端用户,多为追求“性价比”的游戏玩家、虚拟道具爱好者,他们通过代理购买低价点播钻,用于游戏充值、社交平台打赏等。这部分用户往往忽视风险,认为“只是买便宜虚拟道具”,却不知自己已成为黑产链条的“最后一环”。

这一产业链的运转,本质是虚拟资产价值的“非法转移”:平台因漏洞损失本应通过用户活跃获得的收益,黑产通过批量获取点播钻实现套利,而终端用户则可能面临账号封禁、资金损失等风险。

四、风险与挑战:虚拟经济的“灰色地带”治理难题

“点播钻也能刷”的操作,暴露出虚拟经济治理的多重挑战。对平台而言,点播钻漏洞不仅导致直接收益流失(如广告收入减少、道具贬值),更可能破坏用户公平——正常用户通过观看广告获取点播钻,而黑产用户“零成本刷取”,造成“劣币驱逐良币”的恶性循环。例如,某游戏平台因点播钻被大规模刷取,导致游戏内道具价格暴跌,普通玩家辛辛苦苦攒的钻变得一文不值,活跃度骤降。

对用户而言,参与卡盟刷钻看似“占便宜”,实则风险重重。一是账号安全风险,卡盟交易通常要求用户提供平台账号密码,存在账号被盗、信息泄露的可能;二是法律风险,刷钻行为违反平台用户协议,情节严重可能被认定为“非法获取计算机信息系统数据罪”,2022年某地警方就曾破获一起利用脚本刷取短视频平台点播钻的案件,涉案金额超千万元,涉案人员因涉嫌非法经营罪被逮捕。

更深层的挑战在于技术对抗的迭代性。平台发现漏洞后可通过修复代码、加强风控(如引入行为生物识别、设备指纹技术)封堵,但黑产也会迅速升级脚本(如模拟真人操作、使用代理IP池),形成“道高一尺,魔高一丈”的博弈。这种对抗不仅增加了平台治理成本,也使得虚拟经济的“规则稳定性”面临考验。

五、破局之路:从“技术封堵”到“生态共治”

面对“点播钻刷取”等黑产行为,单一的技术封堵难以根治,需构建“平台-用户-监管”协同的治理生态。对平台而言,需从“事后打击”转向“事前预防”:在点播系统设计阶段引入“零信任架构”,对每个操作请求进行多维度校验(如设备指纹、用户行为序列、地理位置异常检测);建立“实时风控中台”,通过大数据分析识别异常刷钻模式(如短时间内高频点播、同一IP多账号并发),并自动触发验证(如滑块验证、人脸识别)。

对用户而言,需树立“健康消费观”,认识到虚拟道具的价值应通过合法途径获取,而非贪图低价参与黑产交易。平台也应加强用户教育,通过弹窗提示、违规案例公示等方式,让用户了解刷钻行为的危害。

对监管而言,需完善虚拟资产相关法律法规,明确“刷钻行为”的法律边界,加大对黑产产业链的打击力度(特别是上游技术供应商和卡盟主站);同时推动行业建立“漏洞共享机制”,鼓励白帽子黑客主动报告漏洞,形成“漏洞发现-修复-奖励”的正向循环。

点播钻也能刷?卡盟刷钻中的操作,本质是虚拟经济快速发展中规则滞后性与技术滥用性的产物。这一现象不仅警示平台需强化技术防护,更折射出虚拟经济治理需要平衡“创新激励”与“风险防控”的永恒命题。唯有通过技术、法律、教育的多管齐下,才能让虚拟道具回归其“连接用户与内容”的本质,而非成为灰色产业链的牟利工具。