随着移动互联网深度渗透,“无限流量”已成为用户选择套餐的核心诉求之一。在此背景下,“无限流量卡盟”作为新兴流量供应渠道,凭借低价“无限”标签迅速占领市场,但“靠谱吗?每月费用究竟多少?”始终是用户心中最大的问号。这类卡盟究竟是什么?其“无限”承诺背后藏着哪些技术逻辑?费用构成是否透明?本文将从行业本质、稳定性、资费结构三大维度,拆解无限流量卡盟的真实面貌。

一、解构“无限流量卡盟”:虚拟运营商的中间商游戏

“无限流量卡盟”并非官方术语,而是行业对“虚拟运营商推出的无限流量套餐销售渠道”的统称。其核心逻辑在于:虚拟运营商(MVNO)租用中国移动、中国联通、中国电信三大基础运营商的网络资源,通过自建流量池、设计套餐规则,以“卡盟”(线上代理平台或线下合作网点)为销售终端,向用户兜售所谓“无限流量”服务。

从技术本质看,这类套餐的“无限”存在先天局限。三大运营商的基站资源、核心网带宽是有限的,虚拟运营商需按流量规模向基础运营商支付批发价(如1GB流量约0.5-2元不等)。若用户真实使用量远超套餐设计阈值,虚拟运营商将面临成本倒挂风险,因此必须设置“隐形门槛”——多数卡盟套餐会在用户达到特定流量(如20-50GB)后,自动降速至3G/2G水平(通常1-8Mbps),部分甚至会限制特定应用(如视频、游戏)的带宽。换言之,“无限流量”本质是“不限量但有上限”的营销话术,其技术实现依赖流量池共享与动态限速机制。

二、靠谱性三重拷问:资质、稳定性与隐性成本

用户对“无限流量卡盟靠谱吗”的疑虑,集中在资质真伪、服务稳定性、隐性消费三大痛点。

资质是底线,但非全部。正规虚拟运营商均需持有工信部颁发的《移动通信业务转售经营许可证》,目前国内获批企业达70余家(如蜗牛移动、小米移动、阿里通信等),用户可通过工信部官网查询企业资质。然而,部分卡盟平台为规避监管,会以“物联网卡”“流量池卡”名义销售套餐,这类卡片本应用于智能设备(如共享单车、监控器),违规流入消费市场后,存在随时被停机、无法实名注册风险。2023年某省通信管理局通报显示,超30%的“无限流量卡盟”涉嫌使用无资质物联网卡,用户权益毫无保障。

稳定性随“共享资源”波动。虚拟运营商的网络质量完全依赖基础运营商的基站覆盖与带宽分配。在偏远地区或用户密集场景(如商圈、校园),流量池共享易导致拥堵——某用户反馈,其使用的某品牌无限流量卡盟套餐,工作日白天网速稳定,但晚间8点后降至0.5Mbps,甚至无法加载图片。此外,虚拟运营商的客服响应效率普遍较低,基础运营商对非自有用户的技术支持优先级也较低,故障修复周期往往长达3-5天,远超三大运营商官方套餐的24小时响应标准。

隐性消费是“低价”陷阱。部分卡盟套餐以“29元/月无限流量”为噱头吸引用户,但实际存在多重附加成本:一是“合约期违约金”,未满12个月销户需支付50-100元违约金;二是“首月按日计费”,激活后按剩余天数折算费用,实际首月费用可能翻倍;三是“定向流量陷阱”,宣称“无限流量”却屏蔽微信、抖音等主流应用,仅允许使用运营商自有合作软件。更隐蔽的是“流量虚标”,某第三方检测机构显示,部分卡盟平台实际流量消耗比官方计量器高出15%-20%,用户“不知不觉”超额。

三、每月费用真相:从表面低价到综合成本

“每月费用究竟多少”是用户最关心的现实问题,无限流量卡盟的“低价”标签背后,藏着复杂的费用构成逻辑。

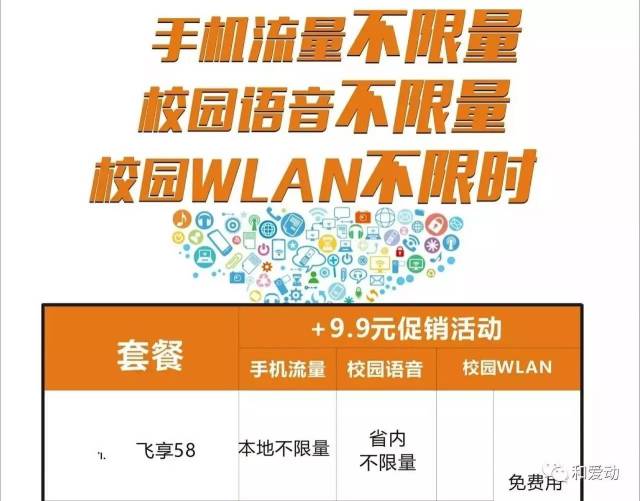

表面费用:阶梯式低价,但“无限”有价。当前市面上无限流量卡盟套餐主要分三档:基础档(30-50元/月,限速阈值20-30GB)、进阶档(60-90元/月,限速阈值50-100GB)、高端档(100-200元/月,限速阈值100GB以上,部分支持5G高速流量)。对比三大运营商官方套餐(如移动畅享套餐5G流量89元/月),卡盟套餐在“单位流量价格”上确实有优势,但需注意“限速阈值”与“网络制式”——多数卡盟套餐仅支持4G网络,5G需额外加费(如30元/月开通5G高速包),且限速后的4G网速可能不足日常需求的50%。

隐藏成本:激活、销户、增值服务的“附加税”。除了月费,用户还需承担隐性支出:部分卡盟平台收取“激活费”(10-20元/张),或要求“预存话费”(最低100元)才能享受套餐优惠;销户时需返回原装SIM卡,丢失则赔偿20-50元;若套餐包含“通话功能”,通话资费多为0.1-0.3元/分钟,远高于三大运营商的套餐内免费通话时长。某用户算了一笔账:其使用的49元/月无限流量卡盟套餐,实际每月因激活费、通话费、5G加费等,综合成本达85元,与官方套餐差距大幅缩小。

性价比对比:适合“流量刚需低、通话少”的用户。无限流量卡盟的核心优势在于“流量单价低”,尤其适合日均流量5GB以上、通话需求少的用户(如学生、自由职业者)。但对需要高频通话、稳定网络(如远程办公、直播带货)的用户,其限速后的网速与服务稳定性反而会拉低效率,综合性价比远不如三大运营商的“流量+通话”融合套餐。

四、理性选择指南:避开陷阱,找到靠谱卡盟

面对鱼龙混杂的无限流量卡盟市场,用户可通过“三查三避”原则降低风险:

一查资质,避“三无”平台。优先选择工信部官网可查的正规虚拟运营商,警惕“物联网卡”“测试卡”等非消费级产品;卡盟平台需具备ICP备案信息,可通过“工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”验证。

二看规则,避“模糊宣传”。仔细阅读套餐协议,重点关注“限速阈值”“网络制式”“合约期”“销户条件”等条款,对“永久无限”“0限速”等绝对化宣传保持警惕——根据《电信条例》,任何“无限流量”套餐均需明确限速规则。

三试体验,避“长期锁定”。优先选择支持“月付”“无合约期”的套餐,或购买短期体验卡(如7天/15天),测试网速稳定性、客服响应速度后再决定是否长期使用。

无限流量卡盟的“靠谱”与“费用”,本质是虚拟运营商模式下市场供需与监管博弈的结果。对用户而言,没有绝对完美的“无限套餐”,只有适配需求的“理性选择”。与其追逐低价“陷阱”,不如将目光聚焦在“资质透明、限速明确、服务稳定”的卡盟上——毕竟,真正的流量自由,始于对规则的清晰认知,终于对自身需求的精准把握。