盟卡的拼音是什么意思?怎么读?这个问题看似简单,却涉及语言认知、场景应用与文化内涵的多重维度。作为当前社交、商业及数字领域中高频出现的概念,“盟卡”的准确发音与深层含义,不仅是语言规范的基础,更是理解其价值逻辑的前提。本文将从拼音解析、语义拆解、应用场景及未来趋势四个维度,系统解答“盟卡的拼音是什么意思?怎么读?”,并提供专业视角下的深度洞察。

一、盟卡的拼音:从发音规范到语言细节的精准把握

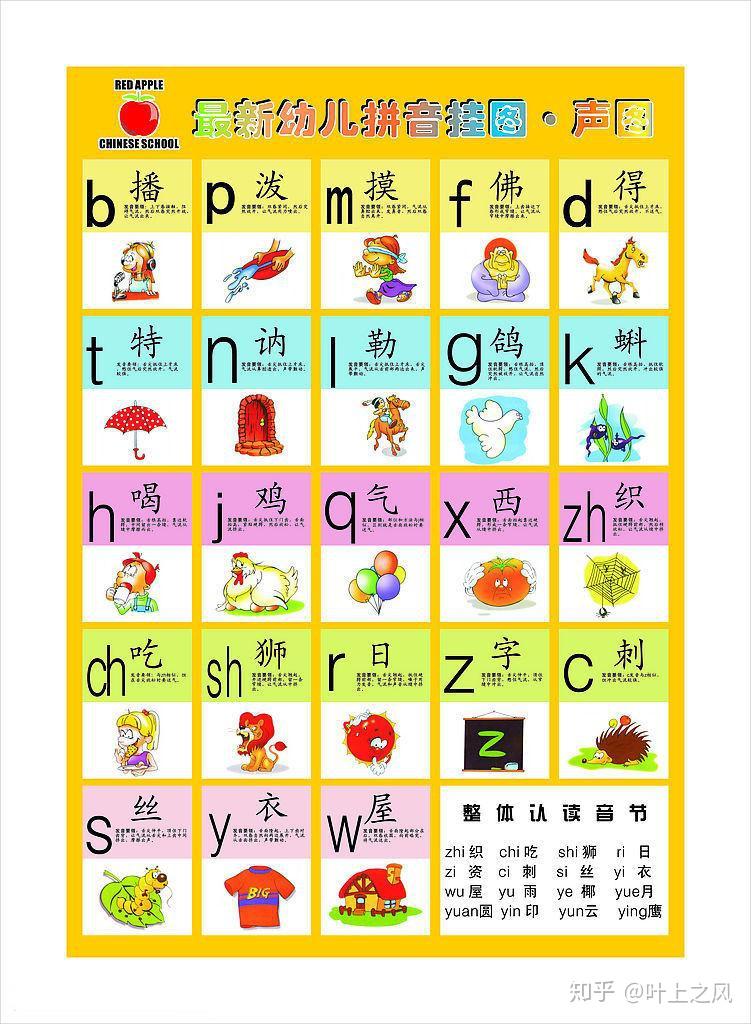

要回答“盟卡的拼音是什么?”,首先需明确其标准拼音为“méng kǎ”。其中,“盟”字读作第二声(méng),发音时声带振动,音调上扬,与“蒙”(mēng)、“猛”(měng)、“梦”(mèng)形成声调区分,其本义指“联盟”“盟约”,如《说文解字》中“盟,杀牲歃血,相与誓约也”,承载着传统契约文化;“卡”字读作第三声(kǎ),发音时先降后升,短促有力,源于梵语“kāpa”,后经汉语吸收,原指“关卡”“障碍”,现代语境中引申为“核心节点”“身份凭证”,如“会员卡”“通行卡”。

值得注意的是,在实际应用中,“盟卡”的发音常出现两种偏差:一是将“盟”误读为第一声(mēng),混淆了“盟”(联盟)与“蒙”(蒙昧)的语义边界;二是将“卡”读作轻声(ka),弱化了其作为核心标识的分量。从语言学角度看,“盟卡”作为复合名词,两个音节均需保留原调,才能准确传递“联盟+凭证”的语义强度。尤其在商业场景中,发音的精准度直接影响品牌形象的传递——例如某社交平台的“盟卡”认证服务,若发音模糊,可能导致用户对“盟”所代表的“联盟”属性产生认知偏差,进而削弱其“身份标识”的功能价值。

二、盟卡的意思:从字面拆解到场景化语义延伸

理解“盟卡的意思”,需从字面义与场景义两个层面展开。“盟”的核心语义是“基于共同目标的联合”,强调群体性、契约性;“卡”的核心语义是“具有权限标识的载体”,强调个体性、功能性。二者结合,“盟卡”的本义可概括为“联盟成员的身份凭证”,但在不同场景中,其内涵呈现出差异化延伸:

社交领域:盟卡是“圈层认同的符号”。例如职场社交平台“脉脉”中的“盟卡”,指用户通过加入行业联盟获得的身份标识,其背后映射的是“同频社交”的需求——持有盟卡的用户,被视为某一领域的“圈内人”,从而降低信任成本,促进精准连接。此时,“盟卡”的“盟”指向“行业联盟”,“卡”指向“数字身份”,二者共同构建了“以盟为核,以卡为证”的社交逻辑。

商业领域:盟卡是“合作共赢的信用载体”。如零售行业的“盟卡会员”,消费者通过持有盟卡,可享受跨品牌的联合优惠,此时“盟”代表“商业联盟”,“卡”代表“消费权益”,其本质是通过盟卡整合分散的商业资源,实现“单点突破”到“生态协同”的价值跃迁。值得注意的是,商业盟卡的价值密度取决于“联盟背书强度”——例如头部企业联合发行的盟卡,其信用度远高于单一品牌盟卡,这正是“盟”的契约属性在商业中的体现。

数字领域:盟卡是“虚拟世界的通行证”。在元宇宙或游戏场景中,“盟卡”常指玩家加入公会(联盟)后获得的专属道具,如《原神》中的“盟派徽章”,其“盟”指向“虚拟社群”,“卡”指向“数字资产”,不仅具备身份标识功能,还可通过盟卡参与联盟任务,实现“社交+娱乐+收益”的多重价值。此时,盟卡的“卡”已超越物理载体,演变为具有数据价值的虚拟凭证。

三、盟卡的价值:从功能实现到社会意义的深层构建

“盟卡的拼音是什么意思?怎么读?”的追问,本质上是对其价值逻辑的探寻。盟卡的价值并非孤立存在,而是通过“连接-信任-赋能”的三阶路径,实现个体、组织与社会层面的价值增值。

在个体层面,盟卡解决了“信息过载下的精准识别”问题。现代社会中,个体面临“选择困境”,而盟卡通过“联盟标签”快速筛选同频群体,降低社交与决策成本。例如,知识付费平台“得到”的“盟卡”,持有者可加入“共读联盟”,通过盟卡识别同好,形成知识社群,此时盟卡成为“连接认知同类的桥梁”。

在组织层面,盟卡构建了“资源整合的高效通道”。企业通过发行盟卡,将分散的用户转化为“联盟成员”,实现从“流量思维”到“用户生态思维”的转变。例如某新能源汽车品牌推出的“盟卡”,用户持有盟卡可享受充电、维修、旅游等跨品牌服务,此时盟卡成为“串联产业链的节点”,推动企业从“单点竞争”转向“生态竞争”。

在社会层面,盟卡推动了“契约精神的数字化落地”。传统盟约依赖“口头承诺”或“纸质文本”,而盟卡通过数字技术(如区块链)实现“不可篡改的信用记录”,例如公益联盟的“盟卡”,每一笔捐赠行为都会被记录在盟卡关联的链上,此时盟卡不仅是“身份凭证”,更是“社会责任的量化载体”,推动社会信任体系的数字化转型。

四、盟卡的趋势:从形态创新到伦理挑战的未来走向

随着数字经济的深入发展,“盟卡”的形态与应用场景将持续进化,同时也面临新的挑战与机遇。

形态创新:盟卡将从“实体卡片”向“数字孪生”转型。例如,基于NFT技术的“盟卡”,可将联盟成员的身份、权益、行为记录等数据锚定在区块链上,实现“一盟一卡,一卡一链”,此时盟卡不仅是“凭证”,更是“可验证的数字身份资产”。此外,AR/VR技术的融入,将使盟卡具备“沉浸式交互”功能——例如在元宇宙中,盟卡持有者可通过扫描盟卡触发虚拟社交场景,实现“虚实融合的盟卡体验”。

伦理挑战:盟卡的数据安全与隐私保护将成为核心议题。盟卡的本质是“数据聚合器”,其背后存储着用户的身份信息、行为偏好、社交关系等敏感数据。若盟卡平台的数据安全机制不完善,可能导致用户隐私泄露,甚至被用于数据滥用。例如,某社交盟卡平台曾因用户数据泄露事件引发信任危机,这警示我们:盟卡的发展需以“数据伦理”为底线,建立“最小必要数据采集”与“用户自主授权”机制。

文化融合:盟卡将承载更多本土化文化内涵。传统“盟”文化中的“义”“信”“和”等理念,可与盟卡的“数字身份”属性结合,形成具有中国特色的盟卡文化。例如,某传统文化联盟推出的“盟卡”,将“仁义礼智信”等核心价值观融入盟卡设计,用户通过完成联盟任务获得“义”“信”等徽章,此时盟卡成为“传统文化数字化传播的载体”,实现“古盟今用”的文化创新。

结语:回归语言本质,锚定价值内核

“盟卡的拼音是什么意思?怎么读?”的探讨,最终指向的是“语言与价值的共生关系”。准确的发音(méng kǎ)是理解其语义的基础,而语义的延伸(联盟凭证、身份标识、生态节点)则映射了其在不同场景中的价值逻辑。从社交连接到商业协同,从数字赋能到文化传承,盟卡的本质是通过“盟”的契约精神与“卡”的功能载体,构建个体与组织、虚拟与现实之间的信任桥梁。未来,随着技术的演进与社会的变迁,盟卡的形态或许会不断迭代,但其“以盟聚心,以卡赋能”的核心价值,将持续为数字时代的人际交往与商业创新提供深层动力。理解盟卡,不仅是语言认知的过程,更是洞察时代趋势、把握价值逻辑的钥匙。