网盟物联卡作为物联网时代连接智能设备与数字世界的“神经末梢”,已深度渗透到智能穿戴、车联网、工业传感器、智慧城市等海量场景。其低功耗、广覆盖、低成本的特性,让万物互联从概念走向落地,但随之而来的隐私安全疑问也日益凸显:网盟物联卡能否成为窃取隐私的“隐形通道”?它的安全性究竟如何保障? 这一问题不仅关乎个人数据主权,更牵动着整个物联网生态的信任根基。

一、网盟物联卡:物联网的“连接引擎”与隐私风险的“潜在载体”

网盟物联卡并非传统意义上的SIM卡,而是专为物联网设备设计的智能连接卡,通过整合运营商网络资源与第三方平台能力,为设备提供稳定的数据传输服务。与手机卡需实名认证不同,物联卡的“非实名、批量激活”特性,使其在共享单车、智能表计、POS机等设备中广泛应用——据行业统计,2023年我国物联卡连接规模已突破20亿张,其中超60%应用于工业级与消费级物联网场景。

这种“轻量化”连接模式,在推动数字化转型的同时,也为隐私泄露埋下隐患。物联卡作为设备与云端的数据桥梁,需持续采集位置信息、运行状态、环境数据甚至用户行为习惯。若平台安全防护薄弱,这些数据可能被非法获取、滥用,例如:共享单车物联卡被破解后,用户骑行轨迹与实时位置被精准追踪;智能穿戴设备通过物联卡上传的健康数据,在黑市中被打包售卖用于精准诈骗。隐私风险的根源,不在于物联卡本身,而在于数据全生命周期管理的失控。

二、隐私窃取的三重路径:从传输到平台,从设备到用户

网盟物联卡的隐私安全威胁,并非单一环节的漏洞,而是贯穿“设备-传输-平台”全链条的风险叠加。

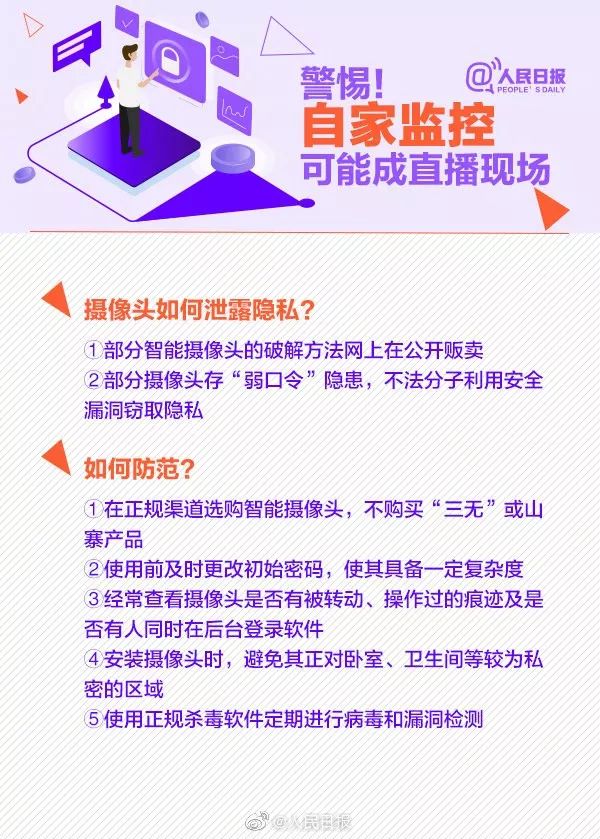

第一重风险:数据传输环节的“加密短板”。部分低价物联卡为压缩成本,采用弱加密算法或未加密的明文传输,导致数据在“设备-基站-云端”链路中裸奔。2022年某智能快递柜因物联卡通信协议未加密,导致用户取件码、收货地址等敏感信息被黑客截获,引发批量盗件事件。更隐蔽的是,一些“山寨”物联卡通过伪基站伪装合法网络,诱骗设备连接,实现中间人攻击,实时窃取传输数据。

第二重风险:平台管理层的“权限滥用”。网盟物联卡通常对接第三方管理平台,部分平台为牟利,过度收集用户数据:不仅采集设备运行数据,甚至关联用户身份信息、社交关系等非必要数据。更有甚者,平台将数据接口违规开放给广告商、数据公司,形成“数据黑产”链条。例如,某车联网企业通过物联卡上传的驾驶习惯数据,未经用户同意就被训练成“驾驶风险评分”,用于保险定价变相歧视用户。

第三重风险:设备终端的“漏洞后门”。许多物联网设备厂商为快速上市,使用老旧的物联卡模块,或预留“调试端口”,导致黑客可通过设备反向入侵物联卡。2023年某智能家居品牌曝出漏洞:攻击者通过破解智能门锁的物联卡通信协议,远程获取门锁控制权,甚至联动屋内其他设备实施盗窃。当设备端、传输端、平台端的安全防线同时失守,物联卡便从“连接器”异化为“隐私窃取器”。

三、安全防线已构筑:技术、法规与行业自律的三重保障

尽管隐私风险客观存在,但将网盟物联卡简单等同于“窃密工具”有失偏颇。近年来,随着技术迭代与监管趋严,物联网安全体系正从“被动防御”转向“主动构建”。

技术层面:从“被动加密”到“主动免疫”。主流物联卡厂商已全面升级安全能力:采用国密SM2/SM4算法实现端到端加密,通过SIM卡内置的安全芯片(SE)存储密钥,防止物理被破解;引入“零信任架构”,对每次数据交互进行身份认证与权限校验,杜绝越权访问;部分头部企业试点“区块链+物联卡”,将数据操作上链存证,实现溯源不可篡改。例如,工业级物联卡通过“一卡一密动态更新”机制,即便单张卡被破解,也无法影响全网安全。

法规层面:从“野蛮生长”到“合规运营”。工信部《物联网卡安全管理办法》明确要求,物联卡需落实“实名登记”与“用途管控”,禁止违规挪用;《数据安全法》《个人信息保护法》进一步划定数据收集红线,要求平台“最小必要”采集数据,违规最高可处上年度营收5%的罚款。2023年开展的“物联网卡专项整治行动”已关停违规物联卡超3000万张,倒逼行业从“量”的扩张转向“质”的提升。

行业层面:从“单点防护”到“生态共治”。中国通信标准化协会牵头制定《物联卡安全白皮书》,推动厂商、平台、运营商建立“安全责任共担”机制:运营商负责网络层防护,平台方落实数据加密与脱敏,设备厂商保障终端安全。某头部运营商推出的“物联卡安全中台”,已为超500万物联网设备提供实时威胁监测与漏洞修复服务,平均响应时间缩短至15分钟内。这些实践证明:网盟物联卡的安全风险可控,其安全性取决于产业链各环节的责任落实与技术投入。

四、用户如何守护隐私?从“被动担忧”到“主动防御”

作为物联网生态的“最后一公里”,用户的安全意识与行为习惯,同样是隐私保护的关键一环。普通用户虽无法干预底层技术,但可通过“三查三防”降低风险:

一查设备资质:购买智能设备时,优先选择通过国家CCC认证、物联卡接入正规运营商(如中国移动、中国联通、中国电信)的产品,避免使用“三无”山寨设备;

二查权限设置:定期检查设备的“位置访问”“数据同步”等权限,关闭非必要功能,例如智能手环的“常时定位”“联系人同步”等;

三查流量异常:通过运营商APP或设备管理后台,监控物联卡流量使用情况,若出现非本机流量激增、夜间频繁通信等异常,立即停用并报备。

防“弱密码”:设备密码避免使用生日、123456等简单组合,建议开启“双重认证”;

防“公共连接”:避免让物联卡设备连接陌生Wi-Fi,防止中间人攻击;

防“信息泄露”:不随意在非官方平台录入设备IMEI号、物联卡号等敏感信息,从源头切断数据黑产获取渠道。

网盟物联卡的安全问题,本质是数字化进程中“技术便利”与“隐私保护”的平衡艺术。它既是推动千行百业数字化转型的“基础设施”,也需在法律法规的框架下、在技术迭代中不断筑牢安全防线。对于用户而言,不必因噎废食,但需保持警惕;对于行业而言,唯有将“安全优先”贯穿设计、生产、运营全流程,才能让物联卡真正成为连接信任、赋能生活的“安全纽带”。 当技术向善成为行业共识,网盟物联卡必将在隐私安全的护航下,释放更大的社会价值。