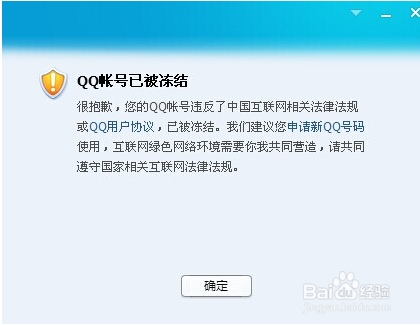

腾讯卡盟冻结三天,怎么回事?是违规了吗?这是近期不少虚拟商品交易用户突然面临的困惑。作为腾讯支付生态下的虚拟商品交易聚合平台,腾讯卡盟连接着上游供应商与下游消费者,其账户状态直接关系到交易的连续性。当用户发现账户被冻结且提示“冻结三天”时,往往伴随着对自身操作合规性的质疑——究竟是自己无意中触碰了规则,还是系统误判?要解开这个疑问,需从平台合规框架、风控逻辑及用户行为边界三个维度展开分析。

腾讯卡盟的平台属性:合规是生存的底层逻辑

腾讯卡盟并非独立于腾讯体系的第三方平台,而是依托腾讯支付通道、腾讯云服务及数据安全架构构建的虚拟商品交易中台。其核心功能是为用户提供游戏点卡、话费充值、Q币服务等虚拟商品的统一购买入口,同时为上游供应商提供流量分发与结算服务。这种“平台+供应商+用户”的三方模式,决定了腾讯卡盟必须同时遵守腾讯内部的《支付服务协议》《虚拟商品交易管理办法》,以及国家层面的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《反洗钱法》等法规。

正因如此,腾讯卡盟的风控体系并非简单的“冻结”机制,而是多层级的合规筛查网络。账户冻结三天,本质上是风控系统对异常行为采取的临时限制措施——在确认风险性质前,通过暂停交易权限避免潜在违规行为扩大,同时为人工审核预留缓冲时间。这种设计既是对平台合规责任的履行,也是对用户账户安全的保护,但具体触发原因,则需要结合用户行为细节进一步拆解。

冻结三天的常见诱因:非违规情形下的“安全锁”

多数情况下,“腾讯卡盟冻结三天”并非源于用户主观违规,而是系统对异常行为的预防性拦截。这类非违规冻结通常与账户安全、交易模式及信息同步滞后有关。

账户安全触发机制是首要原因。腾讯卡盟关联了腾讯支付账户,一旦系统检测到异地登录(如常用IP为上海,突然有北京登录记录)、设备异常(新设备或 rooted 手机首次尝试交易)、密码输错次数超限等风险信号,会自动触发临时冻结。这种冻结类似于微信支付的“账户保护”逻辑,目的是防止账户被盗用。用户需通过人脸识别、短信验证等方式完成身份核验,通常在24小时内解冻,部分因人工审核积压可能延长至三天。

交易频率异常是另一大诱因。虚拟商品交易领域存在“洗钱”“套现”等灰色产业链,部分不法分子利用平台频繁进行小额、高频交易以转移资金。腾讯卡盟的风控系统会设置交易阈值——例如单日累计充值超过5000元、单笔交易小于10元且超过20笔、同一收货人短时间关联多个账户等,均可能被判定为“异常交易模式”。此时系统会冻结账户并要求用户提交交易凭证(如购买虚拟商品的用途说明、与收款方的聊天记录等)。若用户能证明交易真实且合法,审核通过后账户将解冻;若无法提供有效证明,则可能升级为违规处理。

信息更新滞后也可能导致临时冻结。腾讯卡盟要求用户实名认证信息与腾讯支付账户完全一致,但部分用户在腾讯支付完成实名后,未同步更新卡盟平台的身份信息。当系统后台数据校验发现不一致时,会触发冻结状态,要求用户重新提交身份资料。这种因信息同步延迟导致的冻结,通常在用户补充完整信息后1-2小时内解除,极少持续三天。

违规红线:触碰这些行为必遭冻结甚至封禁

然而,并非所有“腾讯卡盟冻结三天”都能归因于系统误判。部分用户因对平台规则认知不足,或故意规避监管,触碰了合规红线,导致账户被冻结且伴随后续处罚。这类违规行为具有明确的主观恶意或重大过失,是风控系统重点打击的对象。

洗钱与套现是最典型的违规情形。根据《反洗钱法》,支付机构需对异常资金交易进行监控,而虚拟商品因其“无实物、易转移”的特性,常被不法分子用作洗钱工具。例如,通过卡盟购买大量Q币后立即折价变现,或将非法资金分散转入多个小账户再充值虚拟商品,最终通过提现或线下交易回流。这类行为一旦被腾讯风控系统识别,不仅会冻结账户三天,还会将用户信息报送至监管部门,情节严重者可能承担刑事责任。

虚假交易与刷单同样属于违规范畴。部分供应商为提升平台排名,通过虚假刷单制造交易量——即虚构用户购买记录,实际并未交付虚拟商品。腾讯卡盟严禁此类行为,系统会通过物流信息(虚拟商品无物流)、支付时间集中、收货地址重复等数据特征识别刷单账户。冻结三天期间,平台要求供应商提交真实交易凭证,若查实存在刷单,不仅会冻结账户,还会扣除保证金、下架商品,甚至永久终止合作。

用于违规场景是另一条高压线。用户通过腾讯卡盟购买虚拟商品后,若用于游戏赌博、色情网站充值、传播非法信息等被国家明令禁止的活动,平台会依据《网络安全法》立即冻结账户。这类冻结通常不会在三天内解冻,而是需配合公安机关调查,最终结果可能包括账户永久封禁、列入行业黑名单。

如何判断冻结性质?三步锁定问题根源

面对“腾讯卡盟冻结三天”,用户需冷静判断冻结性质,避免盲目申诉或放任不管。具体可通过以下三步定位问题:

第一步:查看冻结通知。腾讯卡盟的冻结通知会明确标注冻结原因,如“账户安全风险”“交易异常待审核”“信息不一致”等。若通知中未提及违规,而是提示“风险核查”,则大概率是非违规的临时冻结;若直接提示“违反交易规则”“涉及违规场景”,则需高度警惕违规风险。

第二步:核查交易记录。登录腾讯卡盟账户,近30天的交易记录是否存在异常——例如是否有陌生收货地址、非本人操作的充值记录、短时间内频繁的小额交易等。若发现可疑交易,可能是账户被盗用,需立即修改密码、冻结支付账户;若交易记录正常,则可能是系统误判,需准备申诉材料。

第三步:联系官方客服核实。通过腾讯卡盟官方客服渠道(APP内在线客服、官方客服电话)查询冻结详情。客服会告知冻结的具体触发规则(如“异地登录触发安全锁”“单日交易金额超阈值”),并指导用户提交申诉材料。值得注意的是,非官方渠道(如微信群、个人号)所谓的“解冻服务”多为诈骗,切勿轻信。

应对策略:从被动冻结到主动合规

无论是非违规的临时冻结,还是违规性质的处罚,用户的核心应对策略都是“合规优先,积极沟通”。对于非违规冻结,用户需按平台要求提交身份证明、交易凭证等材料,说明交易合理性,例如“为游戏公会集体充值点卡,涉及多个小额交易”“更换新设备登录,已完成人脸核验”等,通常审核通过后账户将恢复正常。

对于违规冻结,用户需正视自身行为的合规性。若因无意中违反规则(如未了解虚拟商品限购政策),需主动承认错误并承诺整改;若涉及洗钱、套现等恶意行为,则应立即停止操作,配合平台调查,避免因拒不配合导致处罚升级。

长期来看,避免“腾讯卡盟冻结三天”的关键在于建立合规意识。用户需仔细阅读《腾讯卡盟用户协议》,了解虚拟商品交易的禁止性条款(如不得用于赌博、不得虚假交易);控制交易频率与金额,避免触发风控阈值;定期更新账户信息,确保实名认证、手机号、支付方式等与腾讯支付体系一致。

腾讯卡盟冻结三天,本质上是平台合规生态与用户行为边界的碰撞。在虚拟商品交易快速发展的当下,平台的风控逻辑正从“事后处罚”转向“事前预防”,而用户的合规意识也需从“被动遵守”升级为“主动管理”。唯有平台与用户共同坚守合规底线,才能构建安全、可持续的虚拟商品交易环境——这不仅是腾讯卡盟持续运营的前提,更是整个数字经济发展的基石。