随着数字经济渗透生活的方方面面,卡盟服务(涵盖游戏点卡、虚拟货币、会员充值等虚拟商品交易)已成为许多消费者的日常选择。然而,服务体验不达标、货不对板、售后推诿等问题频发,让“购买卡盟服务不满意,能退款吗?如何操作?”成为困扰无数用户的现实难题。这一问题的解决,既关乎消费者权益的切实保护,也映射出虚拟服务市场规范化的迫切需求。

卡盟服务的特性:退款纠纷的根源与复杂性

卡盟服务作为虚拟商品交易的典型代表,其“无形性、即时性、非标准化”的特性,与传统实物商品的退款逻辑存在本质差异。实物商品可凭物理瑕疵、功能故障等客观标准判定是否“不合格”,但卡盟服务的质量往往依赖主观体验和平台数据——例如,游戏点卡“到账延迟5分钟”是否构成违约?虚拟会员“专属权益”未兑现是商家问题还是平台故障?这些问题因缺乏统一判定标准,极易引发纠纷。

此外,部分卡盟商家为规避风险,在用户协议中设置“一经售出不退不换”“最终解释权归商家所有”等条款。此类条款是否有效?需明确:根据《消费者权益保护法》,经营者不得以格式条款等方式,排除或者限制消费者的权利、减轻或者免除经营者的责任。若因商家原因(如未提供服务、服务与描述严重不符)导致消费者不满,该条款因排除消费者主要权利而无效;但若因消费者个人原因(如误充、后悔)或不可抗力(如平台服务器故障),则可能受限于平台规则。这种“灰色地带”使得卡盟退款问题比实物商品更复杂,消费者需结合具体情形判断维权可行性。

退款的可行性:法律与平台规则的双重保障

能否退款,核心在于“服务不达标”的责任归属。从法律层面,《消费者权益保护法》第二十四条规定,经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的,消费者可以依照国家规定、当事人约定退货。卡盟服务作为“服务类商品”,若商家未履行承诺(如“24小时到账”实际延迟72小时)、虚构服务内容(如“VIP专属折扣”实际与普通用户无差别),或存在欺诈行为(如售卖无效点卡),消费者有权要求退款。

实践中,退款的可行性更多依赖平台规则。主流电商平台(如淘宝、拼多多、京东)对虚拟商品退款有专门机制:

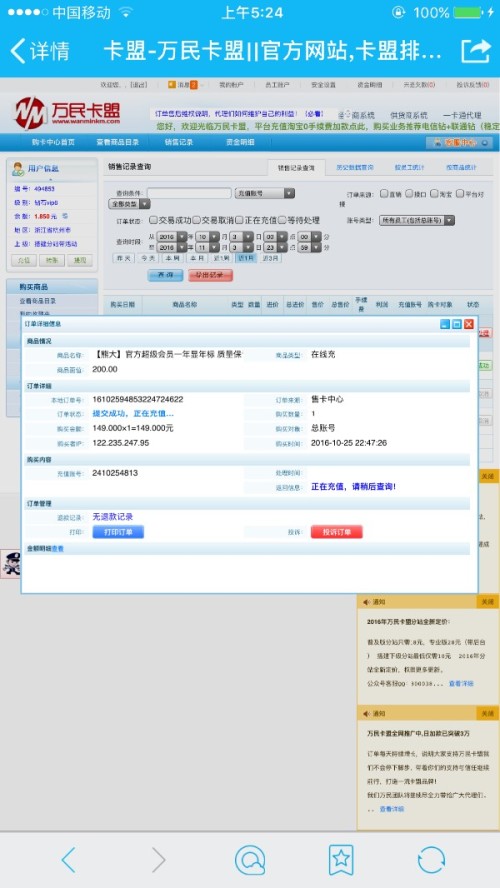

- 证据要求:消费者需提供“服务未履行”的证据链,包括购买凭证(订单截图)、服务描述页面(商家承诺的功能、时长等)、沟通记录(证明商家未解决问题或存在过错)。例如,若商家承诺“游戏点卡5分钟内到账”,但消费者等待2小时仍未收到,需保留聊天记录、订单时间、到账截图等证据。

- 商家响应:消费者需先通过平台客服发起退款申请,说明原因并提交证据。商家需在约定时间内(通常为48-72小时)响应,若同意退款则流程结束;若拒绝,需提供明确理由(如“消费者提供信息有误”)。

- 平台介入:若商家拒绝退款或拖延处理,消费者可在平台规定时间内(如淘宝的15天、拼多多的48小时)申请平台介入。平台会根据证据链判定责任:若商家违约,平台可直接执行退款;若证据不足,则可能驳回申请。

值得注意的是,通过非官方渠道(如个人微信、QQ私下交易)购买的卡盟服务,因缺乏平台监管,退款难度极大。此类交易一旦发生纠纷,消费者只能通过协商或法律途径解决,但虚拟商品交易的电子证据易丢失,维权成本较高。

退款操作的具体步骤:从证据提交到结果跟进

面对卡盟服务不满意的情况,消费者需遵循“证据留存—沟通协商—平台介入—外部维权”的逻辑链,逐步推进退款流程:

第一步:固定证据,明确退款依据

这是维权的基础,也是最容易忽略的环节。消费者需立即保存:

- 交易凭证:支付记录、订单编号、商家店铺链接(证明交易真实性和商家身份);

- 服务承诺:商家宣传的页面截图、聊天记录中的服务描述(如“包赔”“到账速度”等承诺);

- 问题证据:服务未履行的证明(如点卡未到账的截图、会员权限失效的记录、客服推诿的聊天记录)。

例如,若购买的游戏加速器“承诺延迟低于20ms”,实际测试延迟达200ms,需保留测试视频、商家宣传页面截图与客服沟通记录,形成完整证据链。

第二步:联系商家,发起正式退款申请

通过平台内置客服功能提交退款申请,避免脱离平台私下沟通(否则可能失去平台保护)。申请时需清晰说明:

- 退款原因(具体到商家未履行的承诺,如“订单号XXX的游戏点卡,商家承诺5分钟到账,但2小时仍未收到,与描述严重不符”);

- 退款金额(需与订单金额一致,避免模糊表述);

- 证据附件(上传第一步收集的所有证据,确保商家可查看)。

第三步:商家拒绝后,申请平台介入

若商家拒绝退款或超过72小时未响应,消费者需立即点击“申请平台介入”,补充更详细的证据说明。平台客服会根据双方提交的材料进行判定:

- 若证据显示商家违约(如未提供服务、服务与描述不符),平台通常会支持退款,款项原路返回至消费者支付账户;

- 若证据不足(如消费者无法证明“服务未提供”),平台可能驳回申请,但消费者可补充证据后再次申诉。

第四步:外部维权,寻求法律支持

若平台介入后仍未解决,或通过非官方渠道交易导致维权无门,消费者可采取以下措施:

- 向消费者协会投诉:拨打12315热线或通过全国12315平台在线投诉,提交交易记录、证据材料,由消协调解;

- 法律诉讼:对于大额纠纷(如充值金额超过1000元),可向法院提起诉讼,要求商家退款并赔偿损失。需注意,虚拟商品纠纷需由消费者承担举证责任,因此前期证据留存至关重要。

维权难点与应对策略:从“被动接受”到“主动防御”

卡盟退款维权中,消费者常面临三大难点:

一是证据难以固定:虚拟服务依赖平台数据,消费者无法直接获取后台记录,导致“服务未提供”难以自证。例如,商家可能辩称“已发送点卡,但消费者未领取”,此时需要求商家提供“发送记录”(如平台系统日志),若商家拒绝,可向平台申请调取数据。

二是规则模糊地带:部分商家用“仅供参考”“以实际为准”等模糊表述规避责任。应对策略是:购买前要求商家明确服务标准(如“到账时间≤10分钟”“会员权限包含XX功能”),并保留承诺截图,作为维权依据。

三是小额纠纷维权成本高:对于10元、50元的小额充值,消费者可能因“嫌麻烦”放弃维权,反而纵容商家违规行为。建议消费者优先选择支持“小额快速退款”的平台(如拼多多部分虚拟商品支持“极速退款”),即使金额较小,也应坚持维护权益。

消费者自我保护:从“事后维权”到“事前预防”

与其在退款纠纷中耗费精力,不如提前做好风险防范:

- 选择正规平台与商家:优先选择天猫、京东等官方旗舰店,或平台认证的“虚拟商品服务商”,查看商家评分、退款率、用户评价,避免选择“无运费险”“评价异常”的店铺;

- 仔细阅读服务条款:购买前确认用户协议中的退款政策,重点关注“是否支持无理由退款”“服务不达标如何处理”“争议解决方式”等条款,避免被“不退不换”等无效条款误导;

- 小额测试,逐步充值:对不熟悉的商家,先充值小额金额(如10元)测试服务,确认到账速度、功能正常后,再进行大额充值;

- 保留沟通痕迹:与商家沟通时,尽量使用平台内置聊天工具,避免通过微信、QQ等私下联系,确保所有沟通记录可追溯。

购买卡盟服务不满意时的退款问题,本质是虚拟消费场景下权益平衡的体现。消费者需以“证据为盾、规则为矛”,主动掌握维权路径;商家应正视服务质量,以诚信经营减少纠纷;平台则需完善规则设计,明确“服务不达标”的具体情形,简化小额退款流程。唯有三方协同,才能让卡盟服务真正成为数字生活的便利工具,而非消费维权的痛点。在虚拟商品日益普及的今天,保护每一次消费的知情权与公平交易权,就是保护数字经济的健康生态。