遭遇卡盟诈骗时,受害者往往陷入焦虑与无助——虚拟商品交易的隐蔽性让诈骗者有机可乘,而资金一旦转移,追回难度极大。但事实上,通过系统性的投诉策略与法律手段,挽回损失并非不可能。有效投诉的核心在于“证据链完整+维权路径精准”,这不仅需要受害者保持冷静,更需要掌握从证据固定到多渠道施压的全流程技巧,才能在与诈骗者的博弈中占据主动。

一、卡盟诈骗的常见套路:识别是维权的第一步

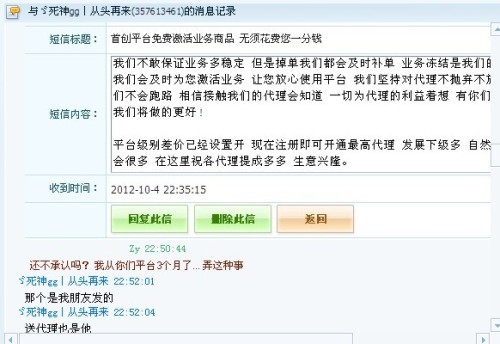

卡盟作为虚拟商品交易中介,常以低价充值、代理加盟、回收解绑等名义实施诈骗。典型手法包括:伪造“官方合作平台”资质,诱导用户通过私人转账或第三方支付渠道付款后拉黑;以“系统故障”“需要解冻金”为由要求二次转账;或售卖虚假“卡盟源码”“数据接口”,实际交付无法使用的废品。这类诈骗往往利用受害者“贪便宜”“急于求成”心理,且交易全程无实体凭证,给后续维权带来难度。

值得注意的是,部分卡盟诈骗与“跑分平台”“洗钱团伙”存在关联,资金流向经过多层拆分,进一步增加了追踪难度。因此,在遭遇诈骗后,第一时间停止与对方的联系,避免被进一步诱导“转账解冻”,是止损的关键前提。

二、有效投诉的“铁三角”:证据、渠道、时效

维权成功的三要素,始终围绕“证据链构建”“多渠道协同”“黄金时效把控”展开。三者缺一不可,任何一环的疏漏都可能导致投诉失败。

1. 证据固定:从“碎片化信息”到“闭环证据链”

卡盟诈骗的证据收集需遵循“全流程、可追溯”原则。受害者应立即保存以下材料:

- 交易沟通记录:包含诈骗者账号、头像、昵称的聊天截图(需完整展示承诺服务、转账金额、对方推诿过程),若涉及语音通话,需保留原始录音文件并标注时间节点;

- 资金流转凭证:银行转账记录、第三方支付平台账单(如支付宝、微信支付需显示对方账户实名信息)、数字货币交易哈希值(若通过USDT等虚拟货币支付,需记录钱包地址及交易ID);

- 平台关联证据:若通过第三方平台(如淘宝、闲鱼)接触诈骗者,需保存店铺链接、商品详情页截图、平台订单信息;若对方自称“卡盟官方”,需收集其宣传物料中的企业资质、联系方式等虚假信息。

证据链的完整性直接决定投诉成功率。例如,仅凭转账记录无法证明对方存在“非法占有目的”,但结合聊天记录中“保证100%到账”“不退款则曝光个人信息”等威胁性言论,即可形成“诈骗”的初步证据链。

2. 多渠道投诉:分层推进,形成维权合力

投诉需根据诈骗性质与金额,选择“优先级明确”的渠道组合:

- 平台投诉(针对第三方中介):若通过电商平台或社交软件认识诈骗者,立即通过平台投诉通道提交证据。平台对虚假交易、欺诈行为有快速处理机制,若核实存在诈骗,可能冻结对方账户并协调退款(如淘宝的“仅退款”流程、微信支付的欺诈交易申诉)。

- 12315与消协(针对消费欺诈):若对方以“商家”名义提供服务,可通过“全国12315平台”在线提交投诉,填写卡盟诈骗的具体经过、证据材料及诉求。消协介入后,将向涉事企业发送调查函,若企业未在规定期限内回应,可能被列入经营异常名录,形成信用震慑。

- 公安机关(针对刑事犯罪):当涉案金额达到3000元以上(各地标准略有差异,部分省份为2000元),或存在团伙作案、跨区域作案等情节时,应立即向当地派出所报案。需提供《报案书》(写明诈骗经过、损失金额、证据清单)及所有证据材料复印件,公安机关受理后将出具《受案回执》,并启动侦查程序。对于通过银行卡、第三方支付转移资金的,可申请公安机关调取流水,追踪资金流向。

- 法律诉讼(针对大额损失):若诈骗者身份明确且有财产可供执行,可向法院提起民事诉讼。根据《民法典》第1185条,诈骗者需返还财产并赔偿损失。值得注意的是,2021年《民事诉讼法》修订后,小额诉讼程序适用标的额上限调整为各省上年度就业人员年平均工资30%以下(多数地区为5万元以内),实行“一审终审”,可大幅缩短维权周期。

3. 时效把控:与诈骗者“抢时间”

卡盟诈骗者往往在得手后迅速转移资金、更换账号,因此“黄金24小时”至关重要。发现被骗后,应立即采取以下措施:

- 联系支付平台客服,尝试止付(如支付宝的“账务申诉”,需在付款后48小时内提交);

- 若通过银行转账,立即联系开户行,提供《诈骗情况说明》及报警回执,申请冻结对方账户(银行有权对涉案账户采取临时止付措施,期限不超过48小时);

- 向公安机关报案时,强调“资金可能被转移”,要求优先开展紧急止付。

三、现实挑战与破解策略:从“个体维权”到“协同治理”

尽管维权路径清晰,但受害者仍面临诸多现实困境:诈骗者藏匿境外导致立案困难、证据不足导致投诉被驳回、维权成本高导致“追回损失不如放弃”等。破解这些难题,需结合“个体技巧”与“外部支持”。

1. 针对“跨境诈骗”:借助国际警务协作

部分卡盟诈骗团伙将服务器架设在境外,利用“法律管辖权差异”逃避打击。但根据《国际刑警组织章程》,我国可通过国际刑警组织发布“红色通缉令”,或通过双边司法协助条约请求当地警方冻结资产。受害者需向公安机关提供诈骗者的IP地址、域名注册信息、社交账号绑定的境外手机号等线索,协助警方锁定嫌疑人位置。

2. 针对“证据不足”:构建“受害者联盟”

若单个受害者证据薄弱,可联合其他受骗者形成“证据池”。例如,通过贴吧、QQ群等渠道寻找相同诈骗平台的受害者,汇总聊天记录、转账凭证,证明诈骗行为的“模式化”与“持续性”。多人投诉不仅能引起监管部门重视,还可作为“共同诉讼”的证据基础,降低维权成本。

3. 针对“维权成本高”:善用“法律援助”与“公益诉讼”

对于经济困难的受害者,可向当地法律援助中心申请免费律师服务;若涉及人数众多、损失金额巨大的群体性诈骗事件,可向检察院申请支持起诉,或由消费者协会提起公益诉讼,要求诈骗者承担惩罚性赔偿(根据《消费者权益保护法》,经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍)。

四、预防为先:构建“反诈骗-快维权”的防护网

维权是事后补救,而预防才是根本。针对卡盟诈骗,用户需建立“三不原则”:不轻信“远低于市场价”的虚拟商品,不通过私人转账或不明链接支付,不向对方提供身份证、银行卡等敏感信息。同时,监管部门应加强对虚拟商品交易平台的审核,要求平台落实“实名认证+资金托管”制度,从源头上切断诈骗链条;平台方需建立“黑名单共享机制”,将涉诈账号同步至其他平台,提高诈骗者的违法成本。

当卡盟诈骗发生时,每一次有效的投诉不仅是对个人权益的捍卫,更是对市场秩序的维护。维权不是一场孤军奋战,而是受害者、平台、监管部门协同作战的结果——只有将个体经验转化为集体智慧,将个案处理上升为制度完善,才能让虚拟商品交易市场真正回归“安全、透明、可信”的本质。对于受害者而言,保持理性、掌握方法、抓住时机,方能在与诈骗者的较量中,最终夺回属于自己的损失。