酷盟电容笔卡顿问题确实是许多用户在使用过程中频繁反馈的痛点,不少用户直接将其归咎于“产品质量不过关”,但深入分析后会发现,电容笔卡顿并非单一维度的问题,而是涉及硬件设计、软件适配、使用场景及用户习惯等多重因素的综合体现。要准确判断酷盟电容笔卡顿是否属于质量问题,需先剥离表象,从技术底层逻辑和实际使用场景中寻找答案。

电容笔卡顿的核心矛盾:触控精度与响应速度的平衡

电容笔作为精密触控工具,其核心价值在于实现高精度的笔迹还原和流畅的书写体验。而卡顿本质上是“触控信号采集-数据处理-指令反馈”这一链条中的延迟或中断。从技术原理看,电容笔通过内置传感器检测笔尖压力、倾斜角度和位置坐标,并将数据无线传输至设备端,设备端的操作系统再根据算法数据渲染笔迹。这一过程中,任何一个环节的“性能短板”都可能导致卡顿。例如,若酷盟电容笔的采样率(每秒采集触控点的次数)仅为80Hz,而行业主流旗舰产品已达到240Hz甚至更高,高速书写时必然出现笔迹断层;又或者其内置的处理器算力不足,无法实时处理复杂的压感数据,也会引发反馈延迟。因此,卡顿首先可能与产品的基础参数设计有关,但这未必等同于“质量缺陷”——若酷盟电容笔定位于入门级市场,其采样率和处理器配置符合该价位段的行业平均水平,那么卡顿更可能是“定位差异”而非“质量问题”。

软件适配:电容笔体验的“隐形天花板”

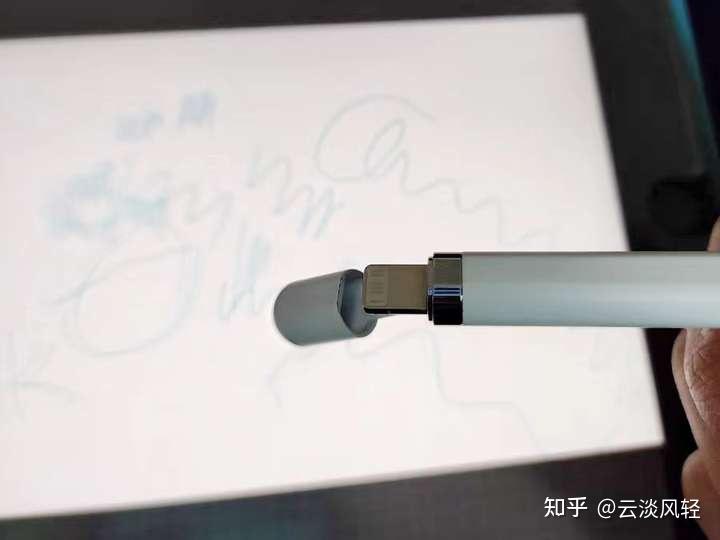

硬件参数是基础,但软件适配往往决定了最终体验的上限。以苹果Pencil为例,其流畅性不仅源于120Hz采样率,更得益于iOS系统对触控协议的深度优化——从信号传输到笔迹渲染,整个链路的延迟控制在9ms以内。而酷盟电容笔若面向安卓设备或Windows平板,则需要面对系统碎片化的挑战:不同品牌设备的屏幕驱动协议、触控采样算法、功耗管理策略存在差异,同一支电容笔在华为MatePad上的表现可能与小米平板截然不同。例如,部分安卓设备的触控校准精度不足,导致电容笔传输的坐标数据出现偏移,系统需要额外时间进行“纠偏”,这一过程就会表现为卡顿或跳帧。此外,若酷盟电容笔的固件算法未针对特定机型进行优化,也可能出现“连接不稳定”“压感失灵”等问题,这类问题本质上是“软件适配不足”而非硬件质量缺陷。用户反馈中“换一台设备就不卡了”的现象,恰恰印证了软件适配在电容笔体验中的关键作用。

使用场景:被忽视的“环境变量”

电容笔的卡顿有时并非产品本身的问题,而是用户使用场景中的“环境变量”所致。首先是屏幕清洁度,电容屏依赖静电感应工作,若屏幕残留油污、灰尘或贴膜气泡,会导致触控信号衰减,笔尖接触屏幕时出现“时断时续”的感应,表现为卡顿。其次是设备电量状态,当平板电量低于20%时,系统会自动降低功耗,其中就包括触控采样频率的降低,此时使用电容笔出现延迟属于正常的“省电策略”。再者是书写姿势,若用户以过大角度(超过60度)使用电容笔,笔尖的传感器可能无法准确捕捉压力信号,导致压感反馈异常,这种“使用不当”很容易被误判为产品质量问题。此外,蓝牙连接的稳定性也会影响无线电容笔的体验——若设备周边存在强信号干扰源(如Wi-Fi路由器、微波炉),或电容笔与设备的距离超过10米,都可能导致数据传输中断,引发卡顿。这些场景因素叠加后,用户很容易将“环境问题”归因于“产品问题”。

质量问题的边界:如何区分“设计局限”与“品控缺陷”?

明确了卡顿的多重诱因后,还需厘清“质量问题的边界”。所谓“质量问题”,通常指产品在生产过程中因工艺缺陷或元件故障导致的性能异常,例如传感器灵敏度不达标、电池容量虚标、外壳结构松动等。这类问题具有“普遍性”和“重复性”——同一批次的多支电容笔均出现相同故障,或单个电容笔在多种场景下均无法正常工作。而酷盟电容笔若仅在特定机型、特定电量或特定书写角度下出现卡顿,且通过清洁屏幕、调整姿势、更新固件等方式可缓解,那么更可能是“设计局限”或“环境适配问题”,而非严格意义上的“质量缺陷”。例如,若酷盟电容笔的最低采样率设定为60Hz,虽然无法满足专业绘画的高频书写需求,但对于日常笔记、批注等低频场景已足够,这种“定位局限”并非质量问题,而是厂商针对目标用户群体的功能取舍。当然,若用户反馈的卡顿伴随“笔尖断裂”“无法充电”“连不上设备”等硬件故障,则需考虑是否存在品控漏洞——例如笔尖与笔身连接处的结构强度不足,或电池焊接工艺不牢导致接触不良,这类问题属于典型的质量缺陷,厂商理应提供售后保障。

破解卡顿困局:用户与厂商的协同优化

面对酷盟电容笔卡顿问题,用户和厂商需协同发力。从用户角度,可通过“三查一调”优化体验:查屏幕清洁度(确保无油污、气泡)、查设备电量(保持20%以上)、查连接稳定性(远离干扰源,更新设备系统);调整书写姿势(保持笔尖与屏幕垂直30-60度),并定期更新电容笔固件(厂商通常会通过OTA升级优化算法适配)。从厂商角度,需正视“软件适配”这一核心痛点——针对热门机型开发专门的驱动程序,建立完善的兼容性测试数据库;同时,在产品参数标注上做到“透明化”,明确告知用户采样率、压感级别等基础性能指标,避免用户因“预期差”产生误解。对于定位入门级的电容笔,可通过“场景化优化”弥补硬件参数的不足——例如针对笔记场景优化延迟算法,针对绘画场景提升压感精度,让产品在特定场景下实现“越级体验”。此外,厂商还需加强品控管理,对传感器精度、电池容量、结构强度等关键指标进行全检,从源头杜绝质量缺陷。

归根结底,酷盟电容笔卡顿并非简单的“是或否”的质量问题,而是技术设计、软件适配、使用场景与用户习惯交织下的复杂现象。用户在遇到卡顿时,不妨先冷静排查环境因素和操作习惯,再结合产品定位判断是否属于“设计局限”;而厂商则需以更开放的姿态拥抱系统碎片化挑战,通过软件优化和透明化沟通,让每一支电容笔都能在对应的场景中发挥最大价值。唯有如此,才能真正破解电容笔卡顿的困局,让用户实现“落笔即流畅”的书写体验。