在QQ上刷赞真的会被封号吗?这个问题困扰着不少试图通过快速提升社交数据获取关注的用户。事实上,QQ平台对异常点赞行为的打击早已形成体系化机制,是否封号取决于违规操作的严重程度与系统识别的精准度,而非简单的“刷”或“不刷”二元判断。要理解这一问题的本质,需深入剖析平台规则、技术逻辑与实际案例,而非停留在表面猜测。

“刷赞”本身是一个宽泛的概念,涵盖从手动频繁点赞到使用外挂脚本、群控软件等不同层级的操作。在QQ生态中,点赞作为社交互动的基础行为,其设计初衷是鼓励用户对真实内容表达认可。当点赞行为脱离“真实用户自主意愿”这一核心逻辑,便可能触发系统的风控机制。例如,单个账号在短时间内对大量非关联用户、重复内容或僵尸号进行点赞,或通过第三方工具实现“一键百赞”,这类行为的数据特征会明显偏离正常用户的行为模式——正常用户的点赞通常集中在好友动态、兴趣社群等特定场景,且频率符合人类行为习惯(如日均点赞数不超过数十次,且存在时间间隔)。

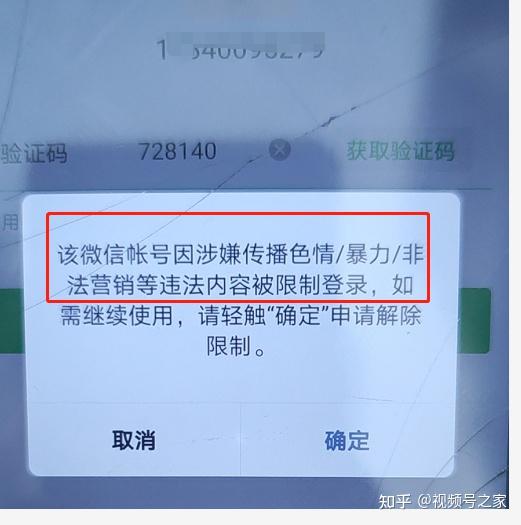

QQ的反作弊系统并非依赖单一指标,而是通过多维数据模型综合判断。系统会实时监测点赞行为的“异常度”,包括但不限于:点赞频率(如1分钟内点赞超过50次)、对象特征(大量点赞无互动记录的陌生账号)、设备环境(同一IP下多个账号集中点赞)、时间分布(凌晨3点等非活跃时段高频点赞)等。这些数据会被输入腾讯自主研发的“天御”风控系统,该系统能通过机器学习持续迭代识别模型,对新型作弊行为进行精准拦截。值得注意的是,系统的判定存在“梯度处罚机制”:对于轻微异常(如偶尔手动超频点赞),可能仅触发临时限制(如24小时内无法点赞);对于中度违规(如使用简单外挂),可能扣除账号信用分或功能权限;而一旦被认定为大规模恶意刷赞(如通过群控软件操控数百账号点赞),则极有可能面临封号处罚,尤其是涉及商业营销、数据造假等场景时,平台会从严打击。

用户对“封号”的恐惧往往源于对平台规则的误解。部分用户认为“只要数量不大就不会被封”,却忽略了系统的“关联性判定”。例如,单个账号即使每次只点赞10个账号,但如果这些账号均为同一设备登录、同一IP地址、且内容高度同质化(如全是广告推广),系统仍会将其判定为“团伙刷赞”,进而连带处罚。此外,QQ账号的“历史行为记录”也会影响处罚结果:一个长期保持正常互动、无违规记录的账号,在首次轻微异常时可能获得警告;而一个已有多次违规记录的账号,则可能因“累犯”直接被封。这种“信用体系”的存在,意味着刷赞的风险与账号的“历史表现”直接挂钩,而非孤立事件。

从平台价值角度看,打击刷赞行为本质是维护社交生态的健康。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其核心价值在于连接真实的人与真实的内容。如果刷赞泛滥,会导致“劣币驱逐良币”——优质内容因缺乏真实互动被淹没,而虚假数据则能获得更多曝光,最终破坏用户的信任基础。因此,腾讯持续升级风控技术,不仅是平台规则的要求,更是对用户体验的保护。数据显示,2022年QQ因异常点赞行为处理的账号超过300万个,其中永久封禁占比约15%,这些数据背后,是平台对“真实社交”的坚守。

对于用户而言,与其冒险刷赞,不如通过合规方式提升社交影响力。例如,通过发布优质内容(如原创图文、生活记录)吸引自然点赞,或参与社群互动(如兴趣小组、话题讨论)建立真实连接。社交的本质是“价值交换”,虚假数据或许能带来短期虚荣,但真实互动才能积累长期信任。正如某社交行业专家所言:“点赞数只是社交的‘副产品’,而非‘目的品’。当你持续输出价值,点赞自然会随之而来。”

回到最初的问题:在QQ上刷赞真的会被封号吗?答案已经清晰——平台对违规刷赞的打击是精准且严厉的,封号并非“危言耸听”,而是对破坏生态行为的必然结果。与其在规则边缘试探,不如回归社交的本质:用真实互动连接彼此,用优质内容赢得认可。毕竟,社交的价值从不在于数字的堆砌,而在于每一次点赞背后,那份真实而温暖的认可。