卡盟客服长期处于“沉默失语”状态,已成为困扰无数用户的核心痛点。无论是账户异常、交易纠纷还是功能疑问,用户往往陷入“求助无门”的困境——消息发送后石沉大海,电话接通后敷衍应付,甚至直接被系统自动回复“已记录,请耐心等待”。这种沟通失效不仅加剧用户焦虑,更暴露了卡盟行业在服务体系上的深层缺陷。要破解这一困局,需先穿透表象,剖析客服沉默的根源,再从用户与平台双视角构建解决路径。

卡盟客服沉默的背后,是行业生态与运营逻辑的畸形映射。 从行业特性来看,卡盟作为虚拟商品交易中介,长期游走在合规与灰色地带的边缘。部分平台为规避监管风险,刻意压缩客服团队规模,甚至采用“外包客服”模式——这些客服未经专业培训,仅能机械复制话术,遇到复杂问题便以“技术部门处理中”“规则限制无法解答”等借口推诿。更深层次的原因在于成本错位:平台将资源倾斜于流量获取与用户拉新,却将客服视为“成本中心”而非“价值中心”。数据显示,多数卡盟平台的客服人力投入不足总营收的2%,远低于电商行业5%-8%的平均水平。当客服人员日均处理超200条咨询、响应时效被压缩至10分钟内时,“沉默”便成了最省力的生存策略——毕竟,不回复总比回复错误更安全。

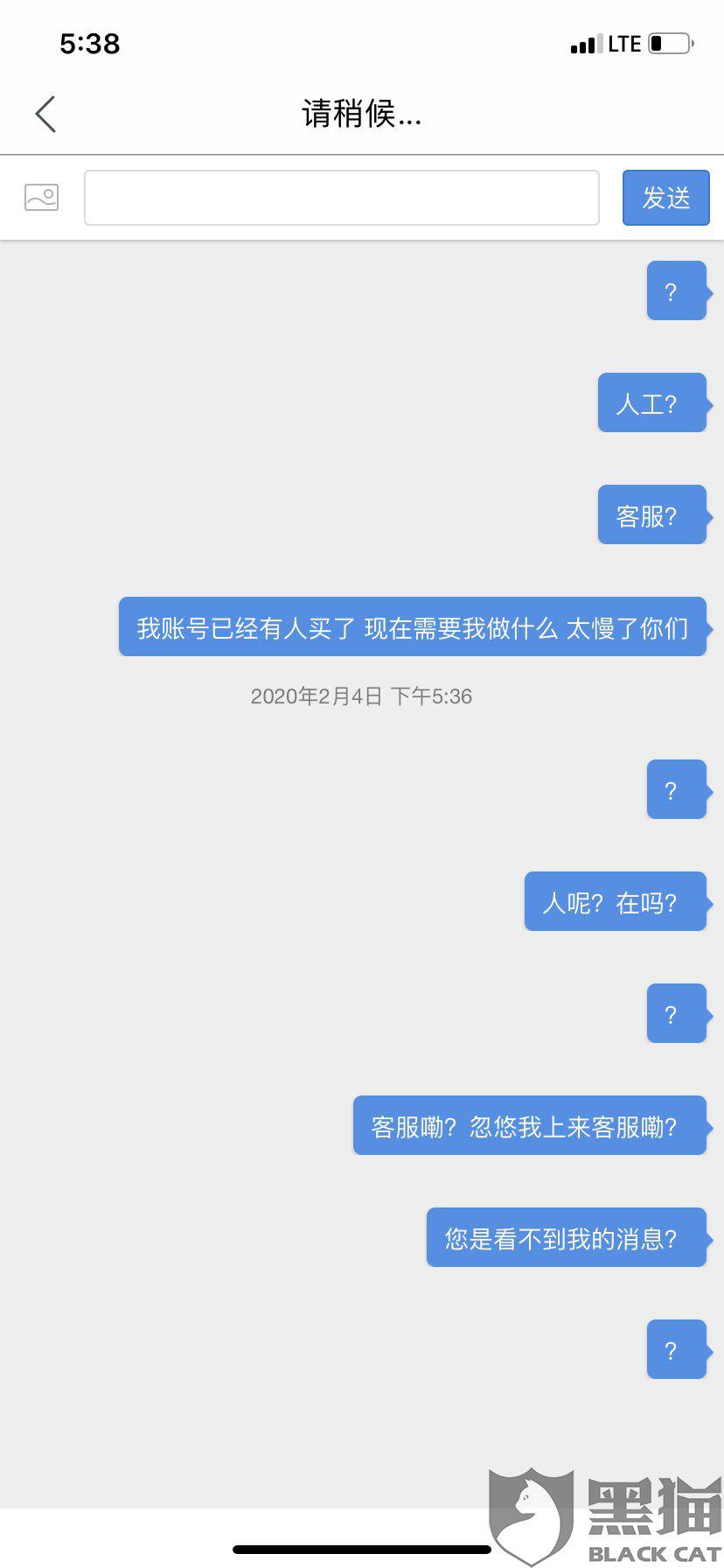

技术体系的滞后同样加剧了沟通失效。许多卡盟平台仍在使用十年前的客服系统,缺乏智能分流、工单追踪、知识库联动等基础功能。用户提交的问题常在多个部门间“踢皮球”:客服推给技术,技术推给运营,运营又以“不符合政策”为由驳回。这种碎片化响应机制,最终让用户陷入“重复描述问题-多次提交申请-依旧无果”的死循环。更有甚者,部分平台为减少投诉量,故意隐藏客服入口——将联系方式缩至页脚小字、关闭在线聊天窗口、设置“机器人问答墙”,用技术手段构建沟通壁垒。

用户认知偏差与行业信任危机则形成恶性循环。部分用户将卡盟等同于“灰色交易”,认为自身权益本无保障,即便客服沉默也选择“自认倒霉”;而平台则将用户默认为“潜在风险群体”,默认所有咨询都带有“挑刺”或“敲诈”意图,这种双向不信任让客服陷入“多做多错,少做少错”的消极状态。事实上,卡盟客服的沉默并非偶然,而是行业野蛮生长后服务能力全面塌方的缩影——当平台将短期利益置于用户体验之上,沟通失效便成为必然。

面对客服沉默的困境,用户并非只能被动等待。构建“证据链优先、渠道精准化、诉求合理化”的维权策略,是突破沟通僵局的关键。首先,需强化“证据意识”:在提交问题前,完整保存交易记录、截图、聊天日志等材料,尤其要标注问题发生的时间节点与关键细节。例如,若遇到充值不到账,需提供订单号、支付凭证、到账截图及客服未回复的记录,形成“问题发生-求助过程-结果缺失”的完整证据链。这不仅能提升客服处理效率,更能在后续投诉中占据主动。

其次,要精准选择沟通渠道。卡盟平台的客服入口往往存在“明暗之分”:公开的在线客服、客服电话常被设置“流量拦截”,而隐藏在帮助中心、用户协议中的邮箱或专属投诉渠道反而更有效。例如,部分平台要求“投诉需通过注册邮箱发送至指定地址”,这类渠道因需实名验证,反而能获得人工响应。用户需仔细阅读平台规则,绕过“虚假客服入口”,直击有效沟通渠道。值得注意的是,避免在第三方社交平台公开投诉——这不仅可能被平台以“泄露隐私”为由拒绝处理,更易陷入信息泄露风险。

诉求的“合理化拆解”同样重要。当客服沉默时,用户需将复杂问题拆解为可执行的小步骤。例如,若遇到账户被冻结,可先咨询“冻结的具体原因”,再要求“提供解冻条件清单”,最后追问“预计处理时限”。这种“分步式提问”能降低客服的响应压力,避免因问题过于宽泛被直接忽略。同时,要学会利用平台规则“倒逼响应”:多数卡盟平台在用户协议中承诺“48小时内回复客服咨询”,若超时未回应,可直接以“违反服务承诺”为由向平台管理层或行业监管部门投诉,这种“规则施压”往往比无效催促更有效。

从行业层面看,破解客服沉默困局,需推动“服务价值重构”与“技术能力升级”的双轨变革。 平台必须摒弃“客服是成本”的短视思维,将其视为用户留存与品牌信任的核心抓手。具体而言,可建立“分级客服体系”:将问题分为“咨询-投诉-纠纷”三级,对应不同响应时效——简单咨询10分钟内回复,投诉2小时内响应,纠纷24小时内启动专项处理。这种分层机制既能保证基础问题快速解决,又能为复杂问题预留处理空间。同时,需引入“客服考核与用户评价挂钩”机制:将问题解决率、用户满意度、响应时效纳入客服KPI,取代单纯“接单量”考核,让客服从“应付差事”转向“主动服务”。

技术赋能则是提升沟通效率的根本路径。平台应搭建“智能客服+人工协作”的双轨系统:通过AI机器人处理80%的标准化问题(如充值流程、提现规则),释放人力聚焦复杂场景;同时打通工单系统,实现“问题提交-自动分派-进度追踪-结果反馈”的全流程可视化,用户可实时查看处理进度,避免“石沉大海”的焦虑。更关键的是,需建立“客服权限开放”机制——允许客服在规则范围内直接处理小额退款、账户解冻等操作,减少“层层审批”的时间消耗。当客服拥有“即时处理权”时,沉默自然会减少。

行业自律与监管补位同样不可或缺。当前卡盟行业缺乏统一的服务标准,平台间“各自为政”导致客服质量参差不齐。行业协会可牵头制定《卡盟平台服务规范》,明确客服响应时效、问题解决率、投诉处理流程等底线要求,对违规平台进行公示或处罚。监管部门则需加强对“隐形客服”“虚假承诺”等行为的整治,将客服服务质量纳入平台合规评估体系。唯有通过“行业规范+监管约束”的双重约束,才能倒逼平台将客服从“边缘角色”升级为“服务核心”。

卡盟客服的沉默,本质是行业粗放发展模式下用户体验的“牺牲品”。当用户的问题能在10分钟内得到回应,当复杂纠纷能在3天内解决,当客服不再用“沉默”逃避责任,卡盟行业才能真正摆脱“灰色”标签,走向健康可持续的发展轨道。这不仅是用户权益的回归,更是行业自我救赎的必经之路——毕竟,没有服务的平台终将失去用户,而失去用户支撑的“卡盟帝国”,终将在沉默中崩塌。